Воронежцам показали акварели, написанные сто лет назад по дороге на Эльбрус

Серию акварелей, написанных сто лет назад на высоте трех-четырех тысяч метров, обнаружили в архиве частного коллекционера. Захватывающее расследование позволило установить автора - им оказалась Татьяна Анисимова (1904-1987), супруга известного живописца Александра Куприна и первая советская художница со званием "альпинист СССР".

Ее картины хранятся в Третьяковской галерее и Государственном литературном музее. В студии художница создавала обычные натюрморты и портреты, любила пленэры в центральной России. Но прославила ее работа в высокогорьях Кавказа, куда Анисимова поднималась с группами командиров Красной Армии - пионеров альпинизма в Советском Союзе. Рисунки, сделанные на ледниках в 1930-е, сейчас можно увидеть в музее имени И. Крамского в Воронеже.

Место для выставки выбрано не случайно. В этом городе художница родилась - 4 (17) ноября 1904 года в семье ученого-географа. Сергей Анисимов был страстным исследователем Кавказских гор. Описывал природу и геологические особенности, экономику и историю, быт и культуру местных народов. Его книги, в том числе путеводители, стали классикой советской географической литературы. С 12 лет Татьяна сопровождала отца в походах, которые стали для нее школой жизни. Она научилась читать карты и ориентироваться по звездам. А когда освоила рисунок, стала иллюстрировать отцовские книги. С 1927 года они выходили с ее акварелями.

Азы мастерства девушка постигала в Екатеринославе (позже - Днепропетровск, сейчас - Днепр) в 1919-1920 годах под руководством Вячеслава Коренева. Продолжила заниматься в Москве - в школе живописи и рисования Константина Юона и Ивана Дудина, студии Ивана Захарова, потом в Государственной студии ИЗО. В начале 1930-х помогала художнику Александру Куприну (чья юность, к слову, тоже прошла в Воронеже). После смерти его первой супруги они поженились. Куприн тоже писал пейзажи, много общего было у них и в стиле живописи. Но если мужа вдохновляла сочная южная, крымская природа (несколько таких картин Анисимова незадолго до смерти подарила воронежскому музею), то Татьяну - суровые горы. Салонам и вернисажам она предпочитала палатку на каменистом склоне.

- Мне кажется, Анисимова отнюдь не находилась в тени знаменитого супруга, который был уже маститым живописцем, на 20 лет ее старше. Наоборот, она на него влияла: он начал писать горы. Татьяна была страстной альпинисткой, совершала восхождения и после рождения сына. Хотя нам сегодня трудно представить, чего это стоило: на пути к вершине еще не обустроили приюты, снаряжение было гораздо тяжелее, чем сегодня, а она несла еще и принадлежности для рисования, - отметила куратор проекта, искусствовед Дарья Поломар.

Анисимова писала маслом на ледяном ветру в условиях, где и дышать-то бывало трудно

Советские газеты тогда много писали об уникальном опыте художницы, которая писала маслом на ледяном ветру в условиях, где и дышать-то бывало трудно. Мольберт приходилось привязывать покрепче. Холст сдувало с подрамника, капли краски - с кисти. Застывшие тюбики с маслом женщина грела на груди. Основную часть работы она стремилась выполнить на природе, чтобы точно поймать оттенки цвета. Мелочи подправляла в мастерской. Часто ее выручала акварель. Растопив снег в котелке, можно было сделать наброски для будущих картин или полноценные графические работы.

С 1925 года Анисимова каждый сезон бывала на Кавказе в высокогорных областях Главного хребта между Казбеком и Эльбрусом, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, Сванетии и Аджарии. Сопровождала экспедиции Наркомздрава и Академии наук, а также красноармейцев, которые покоряли вершины в ходе военных учений.

Специалистов по работе в горах готовили для защиты государственной границы. Вместе с ними Татьяна в середине тридцатых прошла школу альпинизма Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) в Терсколе и участвовала в эпохальных массовых походах.

Впервые групповое восхождение на вершину Эльбруса предприняло 19 грузинских альпинистов в 1925-м. Через четыре года этим путем прошло 17 курсантов Закавказской военной школы. Они преодолели перевал Донгуз-Орун и поднялись на Восточную вершину (5595 метров). В 1933-м состоялась I всеармейская альпиниада: к той же точке отправилась сотня командиров РККА со всей страны, и 57 из них достигли цели одновременно.

Это был прецедент - ранее никогда такое количество альпинистов не поднималось выше пяти тысяч метров. Позже отряд командиров во главе с Николаем Крыленко установил мировой рекорд массового восхождения на высоту семь тысяч метров. А его специальная группа совершила первое советское восхождение на пик Ленина (7134 метра).

В 1934-м в ходе II альпиниады РККА на Восточную вершину Эльбруса поднялось 276 командиров - уже не порознь, как раньше, а организованными эшелонами. Причем у высшей точки их встречала киногруппа, умудрившаяся подняться с 40-килограммовой камерой. Время требовало подвигов и рекордов. Впервые удалось достичь стопроцентного результата по восхождению - такую задачу ставил нарком обороны Ворошилов. Впервые же звено из трех самолетов преодолело перевалы на пути в Сванетию. Через эту область альпинисты отправились отдыхать к побережью Черного моря.

Еще через год отряд Среднеазиатского военного округа в полном вооружении совершил большой поход с восхождением на пик Трапеция (6050 метров).

Бойцы решали свои задачи: опробовали в условиях высокогорья разные виды оружия и связи (радио, телефон, световые сигналы), составляли медицинские рекомендации, подбирали оптимальную экипировку, тренировались - на скалах, снежных склонах и ледниках.

Татьяна Анисимова была одной из немногих женщин-участниц альпиниад и единственной - в своем амплуа художницы. Она запечатлела горы и смельчаков, которые их покоряли, исторические полеты в ущельях Большого Кавказа и древние башни в селах сванов, впервые увидевших аэроплан.

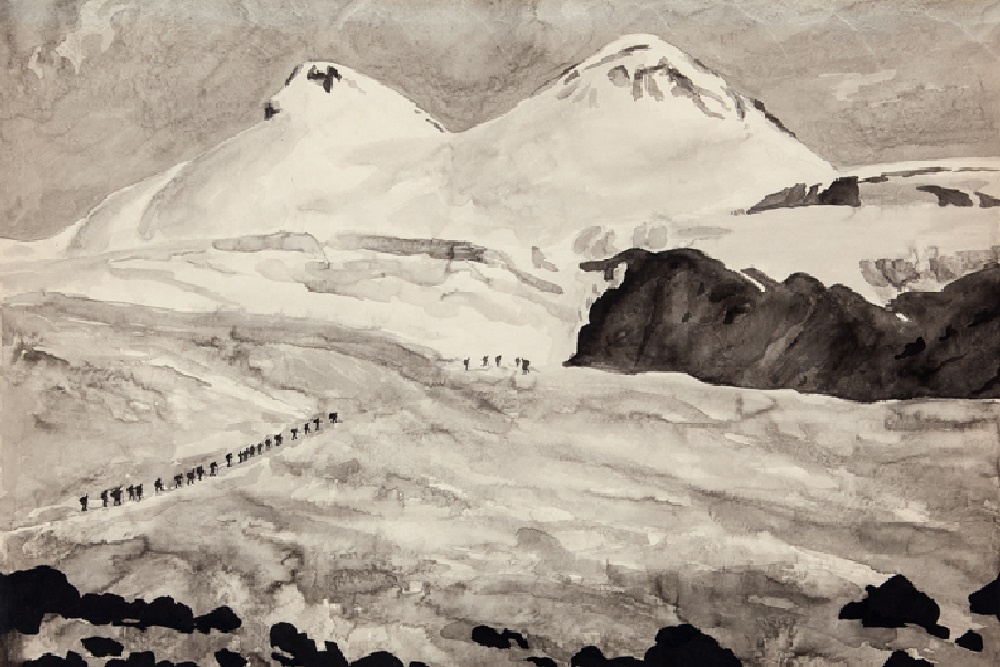

Акварели, найденные в частном собрании, сделаны Татьяной во время второй альпиниады РККА. Автор тогда поднялась на высоту 5595 метров в составе первого эшелона. Она считала этот период "счастливейшим временем творческих удач". Рисунки в черно-белом варианте были напечатаны в книге Сергея Анисимова "Поход на Эльбрус" и оттуда копировались многократно. А оригиналы считались утраченными. В Воронеже выставили около 40 листов - нынешний владелец приобрел их лет десять назад.

- Я разбирала папку и должна была установить автора, - объяснила "РГ" Дарья Поломар. - Кажется, что ничего особенного тут нет, просто горные пейзажи. Но когда стала искать информацию о художнице, погрузилась в исторический контекст, возникло глубокое уважение к ней как к человеку с сильным внутренним стержнем. К сожалению, потомков у Анисимовой не осталось: сын умер при ее жизни, внук погиб в 1992-м. Искать наследников я пыталась даже через архив Новодевичьего кладбища, где похоронен Куприн… Когда Татьяна Сергеевна умерла, ее вещи и произведения распродавали соседи. Работы разошлись по московским антикварным лавкам. Удалось чудом купить автопортрет, висевший в жутких условиях. Мы пока даже не успели его отреставрировать и оформить. Там же я приобрели эскиз декораций к новогодней елке - видимо, она ради сына что-то оформляла… Несправедливо, что такая роскошная художница забыта! Она ведь уникальна в своем роде. Я искала других советских женщин-альпинисток, которые бы тоже профессионально писали картины. Нашла одну, в Казахстане. Но ее произведения все-таки созданы не в горах, а дома, в комфортных условиях, пусть и под впечатлениям от собственных восхождений.

Выставка в Воронеже - попытка отдать долг памяти и Анисимовой, и безвестным героям первых советских альпиниад. Помимо пейзажей, на ней представлены портреты красноармейцев и проводников.

В 2026 году акварели планируют показать в Белгороде. В местном художественном музее есть натюрморт этой художницы с букетом васильков.

Выставка "Восхождение. История первых альпиниад СССР в акварелях Татьяны Анисимовой" продлится до 16 ноября. Адрес музея: Воронеж, пр-т Революции, 18. Тел.: (473) (473) 255-38-67.

От первого лица

"На заре, усталая, сильно продрогшая после ночлега на льду, я вдруг увидела Эльбрус. Он был прекрасней, чем когда-либо.

Дул отчаянный морозный ветер. Все-таки я решила писать этюд. Товарищи держали подрамник, чтобы его не унесло ветром. Краски на солнце таяли и текли, а в тени замерзали. В перчатках нельзя было писать - рука не чувствовала кисти, а без перчаток пальцы костенели. Но страшней всего было обжечь глаза сиянием ультрафиолетовых лучей. Я то снимала, то надевала очки с оливковыми стеклами, стараясь стоять затылком к солнцу. <…>

…когда я поднималась с группой экспедиции Академии наук, нас застала метель, и мы трое суток провели в приюте на высоте 5300 метров. С большими трудностями я дотащила сюда с помощью товарищей краски и холст на подрамнике и долго не теряла надежды написать этюд с седловины. Но ветер и метель, свирепствовавшая трое суток, помешали мне работать. Я только смогла сделать восхождение на западную вершину. <…>

В 1935 году мне удалось работать здесь больше 10 дней, а в 1936 году - 14 дней… Просыпаясь рано, я вылезала из спального мешка. Весь Кавказ был открыт предо мною, я хватала холст, набитый на подрамник, с помощью товарищей укрепляла его между скалами и начинала работать. Я не отрывалась до 2-3 часов дня, покуда ветер и туман не снимали меня с работы. Были счастливые часы, когда не было ветра, который здесь обычно все рвет из рук. В такие часы я не замечала времени. Тогда товарищи приходили снимать меня с работы, чтобы я окончательно не закоченела.

Иногда я взбиралась на крышу домика метеорологической станции, прибивала подрамник с холстом к ящику из-под печенья, в который для прочности накладывала камней, а на другом ящике, поменьше, устраивалась сама. Это был большой комфорт.

Однажды я не заметила, как меня вдруг окутало облако. Налетел шквал, мой холст сорвался, а я сама едва успела спуститься с крыши. Работу мою унесло на ледник. Мне так и не удалось найти ее.

Но все-таки главным врагом… было солнце. Один из моих товарищей-альпинистов-инструкторов в туманный день, когда даже в шести метрах нельзя было различить силуэт человека, пробыл несколько часов без очков и так обжег глаза, что ему едва удалось сохранить зрение".

Т. Анисимова. За что я люблю советские горы // На суше и на море, № 11. 1937.