Север, дачи и крестьянки: что покажут на выставке «Изображая воздух. Русский импрессионизм»

Экспозиция пройдёт на трёх этажах Музея русского импрессионизма с 14 февраля по 1 июня. На ней можно узнать, как художники изображали то, чего нельзя увидеть, а ещё сменили французский пикник на русские дачи.

Залы Музея русского импрессионизма наполнились солнечным светом и воздухом с полотен художников, которые дали название музею. На выставке «Изображая воздух. Русский импрессионизм» собраны произведения 70 разных мастеров от Валентина Серова, Игоря Грабаря, Константина Коровина, которые сами называли себя русскими импрессионистами, до Ильи Репина, который импрессионизм не жаловал, но тем не менее использовал новые приёмы в своей живописи.

В России импрессионизм не стал самодостаточным и независимым течением в искусстве, но оставил заметный след. Организаторы выставки привезли картины из собраний музеев Калининграда, Костромы, Самары, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Новосибирска, Томска, Хабаровска, а также из частных коллекций. Всего 150 произведений из 76 собраний. Работы разных художников, среди которых Сергей Виноградов, Абрам Архипов, Пётр Кончаловский и Илья Машков, позволят составить цельное представление о направлении и его национальных особенностях.

Залы экспозиции расскажут о работе русских импрессионистов с цветом и светом, новаторских подходах, пленэрных экспериментах и стремлении передать мимолётные ощущения радости и лёгкости.

Пейзаж — не жанр

Новые европейские веяния во второй половине XIX века привезли в Россию из пенсионерских путешествий по Франции Илья Репин и Василий Поленов. Они показывали свои написанные не в мастерской, как прежде было принято, а на пленэре, этюды. Позже знакомили с приёмами новой живописи своих учеников, молодых художников. В импрессионизме было на грани скандального всё — от героев до ракурсов, от темы картин до способов нанесения краски. Всё дышало новаторством и свободой.

Чтобы понять, как это было непривычно, достаточно вспомнить, что Императорская Академия художеств не принимала как выпускную работу даже классические пейзажи, считая, что для настоящего художника пейзаж не жанр. Импрессионисты придумали, как рисовать привычное новыми способами, как изобразить то, чего нельзя увидеть, как передать прелесть летнего утра, ощущение влаги после дождя, аромат цветов, туман, солнечный свет.

Светлый и тёмный импрессионизм

Открывают экспозицию выставки как раз полотна, «изображающие воздух» и выявляющие природу света. Научные знания активно проникали в общество, и художники пользовались ими. Свет стали изображать мерцающим, как бы вибрирующим. Такой же вибрирующий мазок помогал живописцам в работе с цветом, ведь импрессионисты провозгласили, что в природе нет чистого белого цвета. Прекрасным примером такой живописи может служить летний пейзаж Грабаря «Под берёзами», где светлые наряды девочек практически сливаются со светлым небом. Или «Гуси» малоизвестной художницы Серафимы Блонской.

Интересно, что в русском импрессионизме, помимо светлых и ярких полотен, которые так свойственны этому направлению, есть отдельный заметный блок работ, которые куратор выставки, главный хранитель Музея русского импрессионизма Наталья Свиридова, обозначила как «чёрный импрессионизм». Это произведения, где преобладает созвучие тёмных цветов: коричневого, серого, чёрного. Интерес русских художников к таким решениям продиктован не только климатом и встречается не только в пейзажах.

Константин Коровин. Бульвар в Париже. Из серии «Парижские огни» (1912)

Константин Коровин, которого современники воспринимали главным импрессионистом русского искусства, писал Париж исключительно ночным. Исаак Левитан написал русскую «Лунную ночь» в дымчато-серебристых серых тонах. Вслед за лидерами поколения тёмную палитру смелее использовали и другие живописцы. Например, в этом разделе выставки можно увидеть пейзаж Николая Дубовского — вид из окон его квартиры в Петербурге на Екатерининский канал во время наводнения 12 ноября 1903 года. Мерцающая тёмная вода под серо-серебристым небом.

«Когда Серов отправился в экспедицию на Русский Север, современники недоумевали: что там забыл автор знаменитых светских портретов — он же там умрёт со скуки!» — рассказывала куратор Наталья Свиридова на открытии выставки. Но и вдали от эффектных видов русские импрессионисты создали такие этюды, что поездки на север стали мечтой для любого молодого художника.

Живописным этюдам Исаака Левитана, Леонида Пастернака, Леонарда Туржанского на выставке уделено особое внимание. Ведь только импрессионисты впервые приравняли этюд, которому была отведена скромная роль подготовительной работы, недостойной того, чтобы покинуть стены мастерской, к самостоятельному произведению.

Впечатление художника

Зрителей к импрессионизму притягивают свежесть, лёгкость, беспечность, кажущаяся простота. Особенностью импрессионизма стала бессюжетность: пишется не сюжет, а впечатление, и впечатление почти всегда радостное. Решительнее всех среди отечественных грандов живописи выразился Валентин Серов. «Я хочу, хочу отрадного, я буду писать только отрадное», — писал он. Поэтому в залах Музея импрессионизма бесконечные цветущие сады, пикники, катания в лодке, посещения кафе и театров. Но и здесь проявились особенные черты национального импрессионизма. Популярность набирал «русский мотив».

На выставке можно заметить, как на смену вибрирующим бульварам Парижа пришли улицы уездных русских городов Константина Горбатова и Петра Петровичева, завтраки на траве в наших широтах потеснили чаепития на дачных верандах, а вместо актрис на портретах появились молодые крестьянки в исполнении Абрама Архипова. Появляются на картинах русских импрессионистов и преходящие состояния природы: жёлто-зелёный осенний лес, зимние снежные пейзажи, весенние разливы.

А вот в портретной живописи русские импрессионисты шли в ногу с французскими. Красота стала едва ли не главным критерием ценности. Портрет уже не рассказывает о своём герое никакой истории, у художника нет задачи передать характер или драму своей модели. Важнее этого стали сочетания тонов, контрасты, переходы цвета. Для русской школы живописи с богатой традицией психологического портрета это было необычно. Зато портреты импрессионистов, в которых победили композиция и цвет, удачно передают настроение.

«Конечно, для нас это титульный знаковый проект, — сказала на открытии выставки директор музея Юлия Петрова. — Нам так хотелось показать русский импрессионизм ярко, с привлечением узнаваемых работ, таких как “В утренней росе” Игоря Грабаря из Русского музея, “Балерины” Зинаиды Серебряковой из Третьяковки. Но хотелось показать и художников, которым достаётся мало внимания, чтобы подчеркнуть масштабность явления русского импрессионизма». По её словам, импрессионизмом увлекались не только гранды, но и многие художники. На выставке представлены новые для публики имена — Дмитрий Щербиновский, Арнольд Лаховский и Серафима Блонская.

Дополнительная программа

Нынешняя выставка добавит новых впечатлений зрителям. И не только живописных. Музей приготовил две дополнительные программы. Первая — это музыкальный аккорд. Кроме аудиогидов в этом году посетители выставки могут прослушать акустический перформанс «Слушая импрессионизм», созданный режиссёром Денисом Азаровым и композитором Олегом Макаровым. Погрузиться в атмосферу экспозиции музея можно с помощью музыки, смешанной с повседневными звуками — шёпотом, шагами, звуками летнего дня за городом.

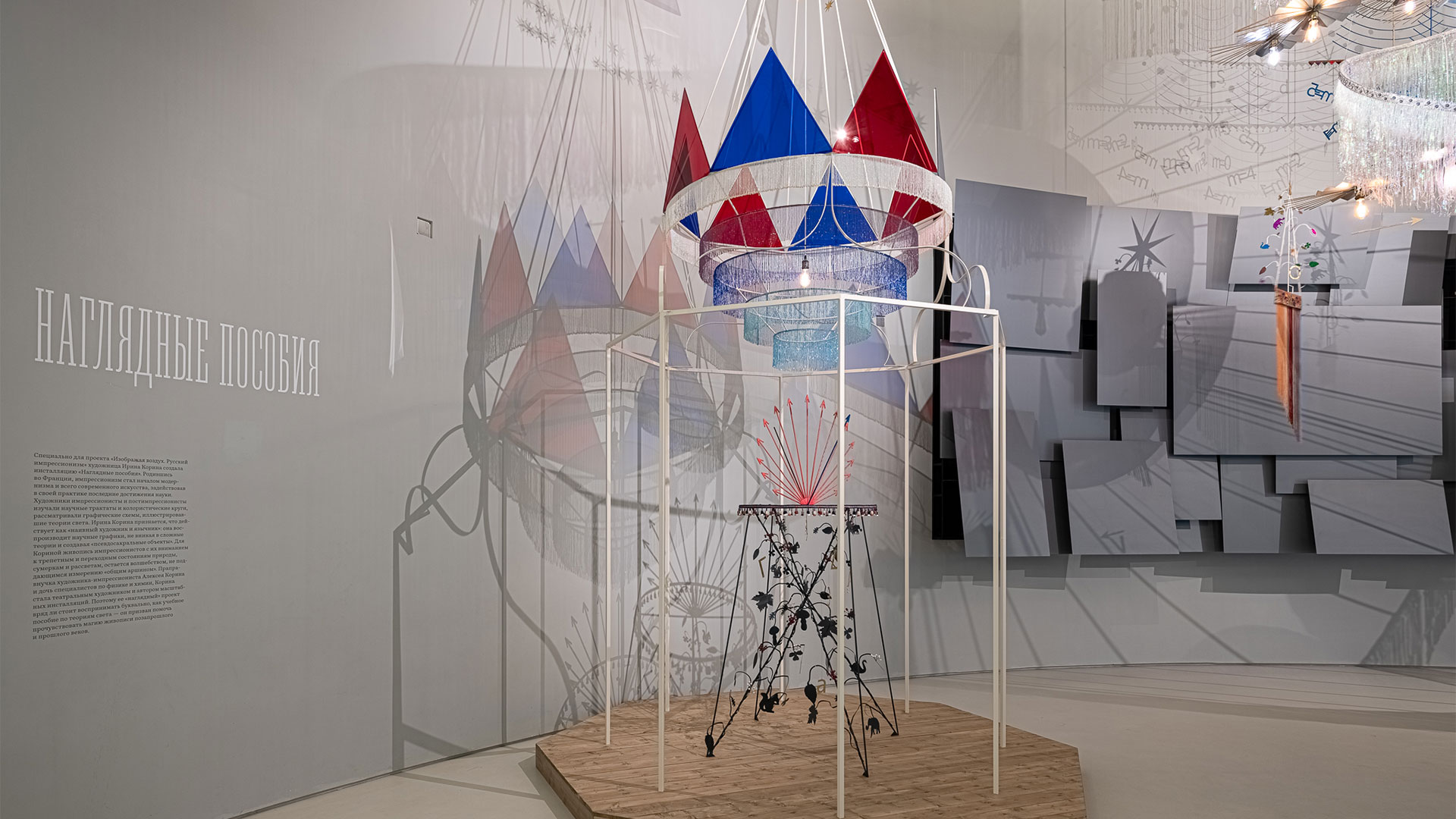

Второй спецпроект — приглашение в музей выдающейся современной художницы, участницы Венецианской биеннале и многих проектов по всему миру Ирины Кориной. Первый этаж выделен под большую инсталляцию из восьми объектов, похожих на наглядные и нарядные пособия из кабинета физики для исследования природы света.

«Этот проект — поклонение законам природы. Оптические законы физики, которые повлияли на импрессионистов — изучение теории света, его волнового характера, интерференция, — всё это сплетено у меня с дачной романтикой, которая, на мой взгляд, очень важна для русских импрессионистов, — витражи на дачных башенках, трепещущая зелень, закаты», — говорила художница Ирина Корина на открытии выставки. По её словам, объекты проекта «Наглядные пособия» носят для неё сакрально-религиозный характер и посвящены вере в то, что законы мироздания выполняются и они незаменимы.

Импрессионисты и искусство ко Дню всех влюблённых: шесть самых интересных выставок февраля