Безразличные к славе: на выставке «Пробуждение» выставлены работы художников-шестидесятников

В московском Музее нонконформизма до середины августа идёт выставка «Пробуждение». Проект раскрывает малоизвестные грани творчества советских художников-шестидесятников и открывает широкой публике новые имена.

Новая выставка в Музее нонконформизма на Мясницкой составлена из более чем сотни работ. Это преимущественно ранние произведения представителей неофициального советского искусства, которые помогают проследить за творческой эволюцией конкретных авторов и вместе с тем прочувствовать дух эпохи хрущёвской оттепели. Многие работы демонстрируются впервые. «Наша выставка — это документ времени, картина мира, каким он был 70 лет назад, — рассказывает “Рамблеру” основательница музея Надежда Брыкина. — Каждый из представленных художников шёл своим путём как в жизни, так и в искусстве, но всех их объединяли неимоверная сила духа, стремление к духовной чистоте, преданность своему делу и высокий уровень создаваемых ими произведений».

В экспозиции можно увидеть работы Марлена Шпиндлера, Игоря Вулоха, Юрия Злотникова, Владимира Андреенкова, Валерия Юрлова, Алексея Каменского, Владимира Яковлева и Анатолия Зверева. Все они происходят из частного собрания Нади Брыкиной. По её словам, выставка станет первой частью масштабного проекта. В целом он позволит проследить, как искусство нонконформистов развивалось со второй половины 1950-х до 1990-х годов. «Пробуждение», как первая, открывающая выставка цикла, делает акцент на первом, формирующем для этих авторов десятилетии.

Оттепель была довольно коротким периодом. Она началась со смерти Сталина в 1953 году и продолжалась до разгромной речи Хрущёва 1962 года, когда он обругал молодых художников-экспериментаторов последними словами. «После этого нонконформисты должны были уйти в подполье, — объясняет Надежда Брыкина. — Им пришлось забыть о выставках, но это мало кого огорчило. Будучи сильными личностями, они не входили в творческие объединения, почти не выставлялись, а творили сами по себе, выработав абсолютное безразличие к славе и материальным благам. Это настолько сильные люди, что всё наше современное искусство держится на их плечах».

От товарных знаков к тотемам

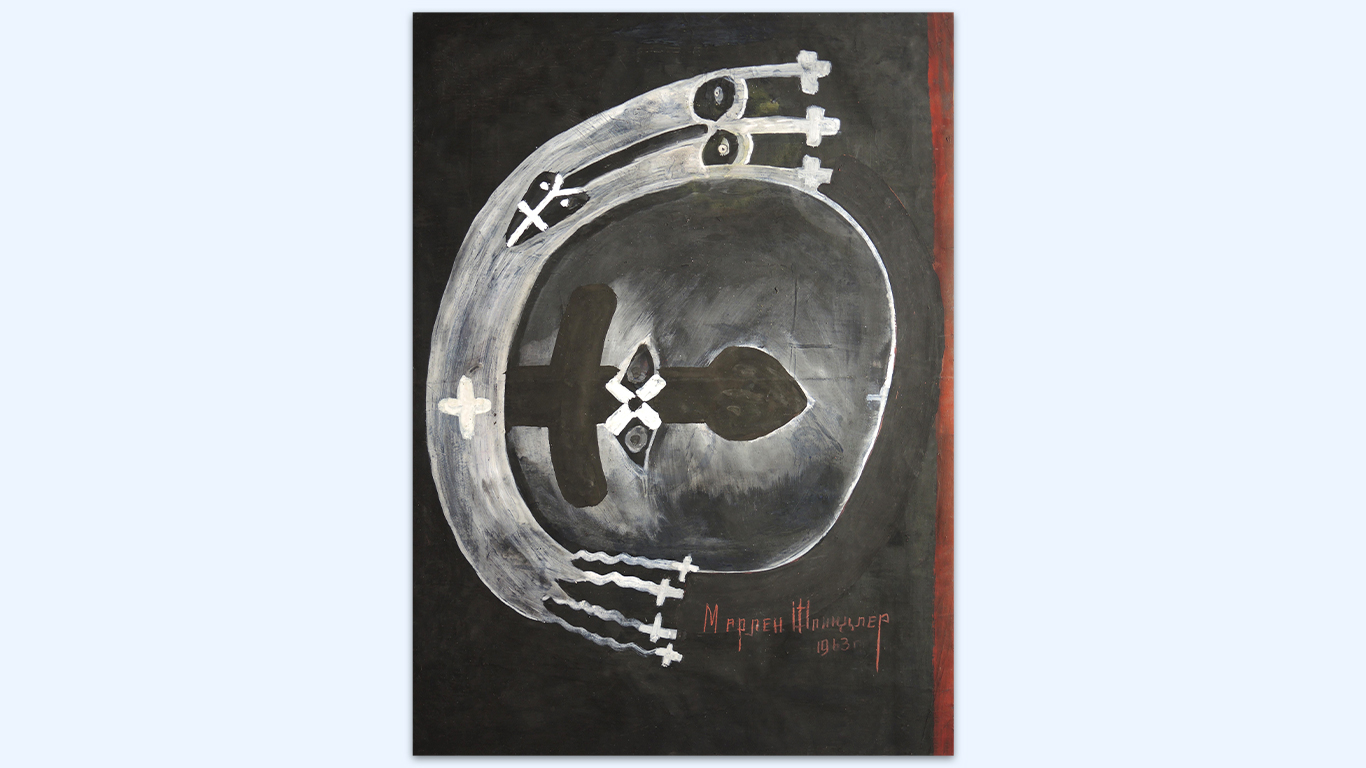

Марлен Шпиндлер — автор непростой судьбы (он много лет провёл в тюрьмах и лагерях), творчество которого Музей нонконформизма и его основательница планомерно продвигают уже много лет. Его подборка на выставке «Пробуждение» открывается вполне академическим по технике рисунка «Портретом старика» 1956 года. С ним соседствуют работы, отсылающие к творчеству Андрея Рублёва и древнерусскому искусству, связь с которым для художника была очень важна.

В 1960 году Шпиндлер начал работать в Комбинате графических искусств, где занимался промышленным дизайном, разрабатывая товарные знаки. Их оригинальные эскизы можно увидеть в экспозиции. Эти наброски любопытно сравнивать с первыми абстракциями художника с изображениями тотемов, создававшимися в то же время. Сопоставляя работы, выполненные на заказ, и полотна, которые Шпиндлер писал для себя, можно выявить общие черты: лаконичность выразительных средств, мастерское обращение с тёмным фоном.

Сплав конструктивизма и музыкальности линий

С подборкой работ Шпиндлера перекликается и секция, посвящённая творчеству Владимира Андреенкова. Она тоже начинается с академических работ, включая портрет старика, но демонстрирует совершенно иной путь. «Он окончил Суриковский институт, очень ценил полученный там опыт, но затем начал разрабатывать собственный язык, — рассказывает Надежда Брыкина. — Андреенков был конструктивистом, ценившим творчество архитектора Константина Мельникова. Для него очень важна ритмика линий, которую можно заметить в древнерусских соборах. Смотря на старинный храм, отмечая чередование окон, мы как будто слышим музыку. Она же возникает и при взгляде на геометрические композиции Андреенкова».

Яркие краски времён года

Если на одних шестидесятников влияла культура Древней Руси, то другие вдохновлялись природой. На выставке «Пробуждение» демонстрируется как никогда много ранних работ Игоря Вулоха, который как будто создавал собственный, параллельный мир. Говоря про его яркие абстракции, Надежда Брыкина называет их пейзажами, написанными в разные времена года.

«Вулох больше всего любил осень и зиму, когда природа успокаивалась. А весной, когда всё вокруг начинало бурлить, он почти не мог работать от переполнявших его эмоций», — уточняет основательница Музея нонконформизма. При этом открывает подборку работ Вулоха именно «Весна» с яркими всполохами жёлтого, розового и голубого.

Просто о сложном

Есть на выставке и серия работ Валерия Юрлова, чья персональная выставка сейчас идёт в Третьяковской галерее. По словам Надежды Брыкиной, это непростой для понимания художник. «Он философ, — объясняет она. — Я работаю с ним давно, поэтому могу проследить за ходом его мыслей. Я специально подбирала работы таким образом, чтобы раскрыть все грани его творчества. Рекомендую перед походом на выставку в Третьяковскую галерею ознакомиться с нашей экспозицией».

В разные годы Музей нонконформизма выпустил целый ряд изданий, посвящённых шестидесятникам. На выставке с ними можно свободно ознакомиться. Творчеству Юрлова, например, посвящено целых три книги, включая его собственные дневники с фотографиями утерянных работ. «Дневник — это не сложный искусствоведческий текст. Это прямая речь, в которой сам художник объясняет, как рождались его эксперименты, на какие моменты стоит обратить внимание», — подчёркивает Надежда Брыкина.

Семейное счастье Толстого и коллайдер в избе: что посмотреть в Москве и за её пределами