«Русские дикие»: бунтарские шедевры художников-авангардистов

В Музее русского импрессионизма до 28 сентября показывают проект «Русские дикие». В начале ХХ века работы Давида Бурлюка, Петра Кончаловского, Ольги Розановой и других авангардистов шокировали русских зрителей. Архитектурное решение новой выставки и состав работ призваны вызвать у посетителей схожую реакцию.

Проект «Русские дикие» объединил более 110 произведений отечественного и французского искусства из полусотни музейных и частных собраний. Главным партнёром выставки стал Пушкинский музей, одолживший несколько шедевров из своей постоянной экспозиции. Один из них — знаковое полотно Андре Дерена под названием «Просушка парусов». В 1905 году оно участвовало в парижском Осеннем салоне. Тогда один из его залов был выделен под произведения художников-новаторов: Анри Матисса, Андре Дерена и других. За яркие краски, ломаные формы и другие нарушения живописных канонов того времени критика и прозвала их «дикими» или фовистами (От французского определения fauve, которое и означает «дикий». — Примечание «Рамблер»).

Шоковый эффект: архитектура и Уорхол с Баския

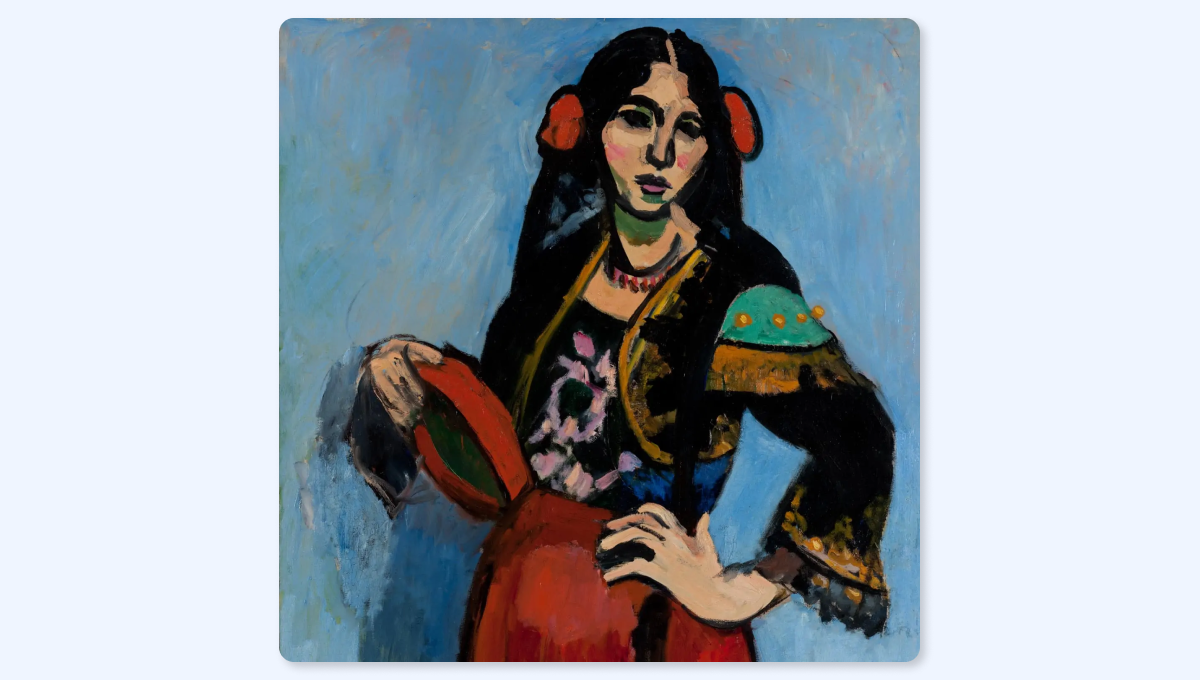

Анри Матисс «Испанка с бубном» (1909)

Чтобы усмирить «диких» художников или фовистов, французские критики начала ХХ века предлагали поместить их в клетку. Это предложение отчасти реализовали на выставке в Музее русского импрессионизма. Главные шедевры фовистов, включая знаменитую «Испанку» Анри Матисса организаторы развесили в импровизированной клетке в самом центре зала. Тут же можно увидеть и «Просушку парусов» Дерена. Автор термина «дикие», критик Луи Воксель, писал о ядовитом характере живописи Дерена, но при этом допускал, что полотно может в качестве шутки украсить собой детскую комнату. Несмотря на такую характеристику, уже через два года после салона картину купил и привёз в Москву Иван Морозов.

Прочие произведения французских мастеров рассредоточили по остальному пространству на специальных решётчатых стендах. В просветах между решётками просматриваются другие части экспозиции, что позволяет легче находить визуальные пересечения между работами. «Мы хорошо понимаем, что русского фовизма не существовало никогда, это очень французское явление», — признаётся сокуратор проекта Вера Рябинина в разговоре с «Рамблером». При этом выставка позволяет найти не одну рифму между работами французских мастеров и русских художников.

Экспозицию открывает полотно, к фовизму никакого отношения не имеющее. Это созданная в 1984 году картина «Без названия», авторы которой — граффити-художник Жан-Мишель Баския и король поп-арта Энди Уорхол. «Сегодня зрители замирают около произведений французского «дикаря» Матисса уже не в ступоре, а в восхищении, и после выставки идут в сувенирный магазин, надеясь унести частицу его таланта в свою жизнь, — объясняет директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова в своём вступлении к каталогу выставки. — А двухметровое полотно Баския и Уорхола попирает все правила традиционного изобразительного искусства, композиции и колорита». По замыслу организаторов, бунтарского запала этой картины должно хватить и на осмотр всех остальных экспонатов.

Такие разные и такие похожие

Степень «дикости» французских фовистов варьировалась от одного автора к другому. Самым деликатным и спокойным в плане экспериментов с цветом считался Альбер Марке. Его полной противоположностью был неистовый Морис де Вламинк, а Рауля Дюфи называли «художником радости». Диалог русской живописи с французской на выставке ведётся с соблюдением этих градаций. Например, «Натюрморт с китайчонком» Николая Кузнецова, в своё время бравшего уроки у Анри Матисса, висит рядом с «Пионами» Пьера Жирье, чьи работы экспонировались вместе с полотнами Матисса на том самом Осеннем салоне 1905 года. При этом целая стена на выставке выделена художникам, которые не нуждаются ни в каких сопоставлениях: это Наталия Гончарова, Михаил Ларионов, Давид Бурлюк и другие.

«Наш неопримитивизм, во многом обязанный своей поэтикой фовистам, совмещает французский подход к цвету и форме с сознательной ориентацией на образцы русской народной низовой культуры: лубок, вывески и так далее», — пишет в каталоге сокуратор выставки со стороны Пушкинского музея Илья Доронченков. Этот тезис ярче всего проявляется в разделе экспозиции под названием «Примитивизм». Здесь на картине Николая Роговина можно увидеть, как крестьяне едят арбуз, а рядом висит композиция «В чайной» Алексея Моргунова.

Помимо хрестоматийных авторов в этом же разделе представлены чуть менее известные широкой публике художники. Например, в подборке картин Николая Синезубова угадывается увлечение ранним Пикассо: героями работ Синезубова, как и у великого Пабло, становились дамы за туалетом, завсегдатаи питейных заведений и прочие «маленькие люди».

Matisse Remix и выход в современность

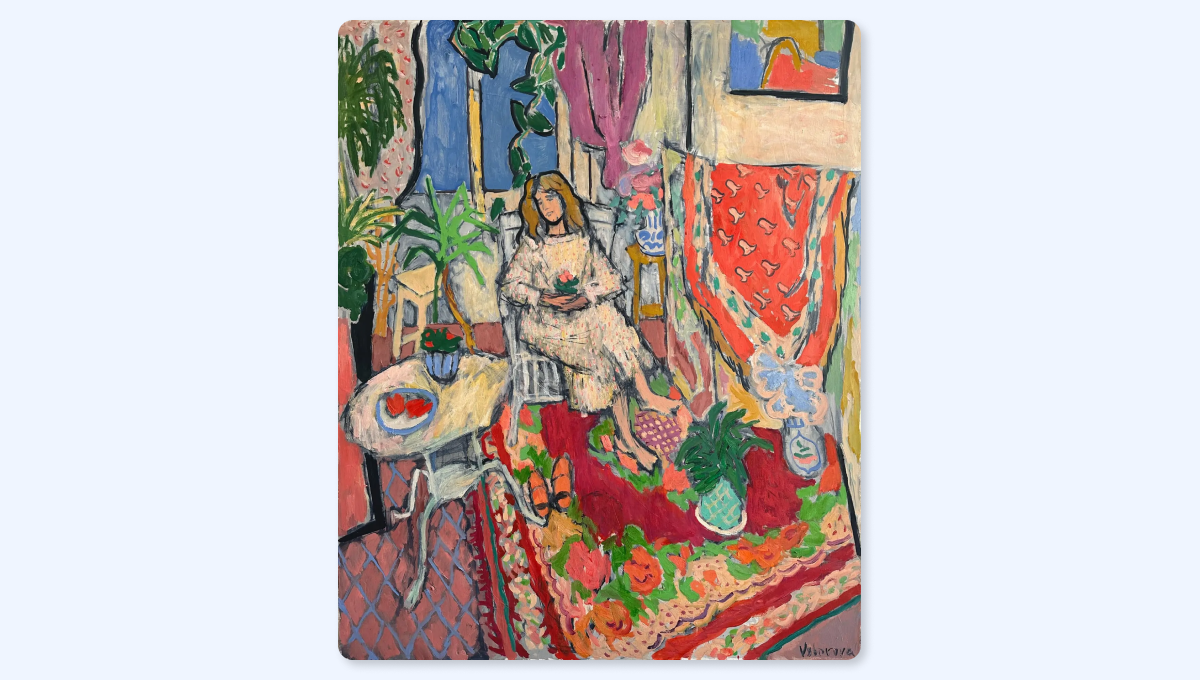

Варвара Выборова «Девушка у балкона» (2025)

На третьем этаже музея проводятся параллели уже с современным искусством. Здесь, в рамках проекта Matisse Remix, зрители увидят работы ныне живущих авторов, которые ведут диалог с наследием «русских диких». В отдельном пространстве «замиксованы» произведения четырёх современных художников, которые по-своему интерпретируют образы и стилистику французского мастера.

Стены и окна зала расписаны Кириллом Манчунским по мотивам картин Матисса. Он же создал собственные произведения с визуальными цитатами и расписные вазы (их дополняют вазы Кати Бочавар, созданные на мануфактуре «Дымов Керамика»). По соседству висят полотна Игоря Скалецкого, на которых узнаются монохромные матиссовские фигуры, а также картины Варвары Выборовой, написанные в «дикой» цветовой палитре. Завершает экспозицию на третьем этаже россыпь вырезок из цветной бумаги, из которых посетители могут собрать собственный коллаж и тоже почувствовать себя Матиссом.

Шедевры в полумраке: русские и итальянские работы Брюллова в Новой Третьяковке