Сирень и махорка: история запахов Москвы на выставке в Центре «Зотов»

В Центре «Зотов» до 19 октября проходит ольфакторная выставка «Красная Москва». Проект, в котором главную роль играют запахи, рассказывает о становлении советской парфюмерной индустрии. Экспозиция соткана из произведений искусства, винтажных артефактов и портретов выдающихся женщин первой половины ХХ века.

Название новой выставки в Центре «Зотов» можно понимать двояко. Это и история парфюмерной индустрии в СССР 1920–1930-х годов, немыслимая без самого популярного советского аромата «Красная Москва». И рассказ о том, как стремительно менялся сам город: налаживался коммунальный быт, в столицу стекались люди со всей страны, а женщины становились всё более активными членами общества.

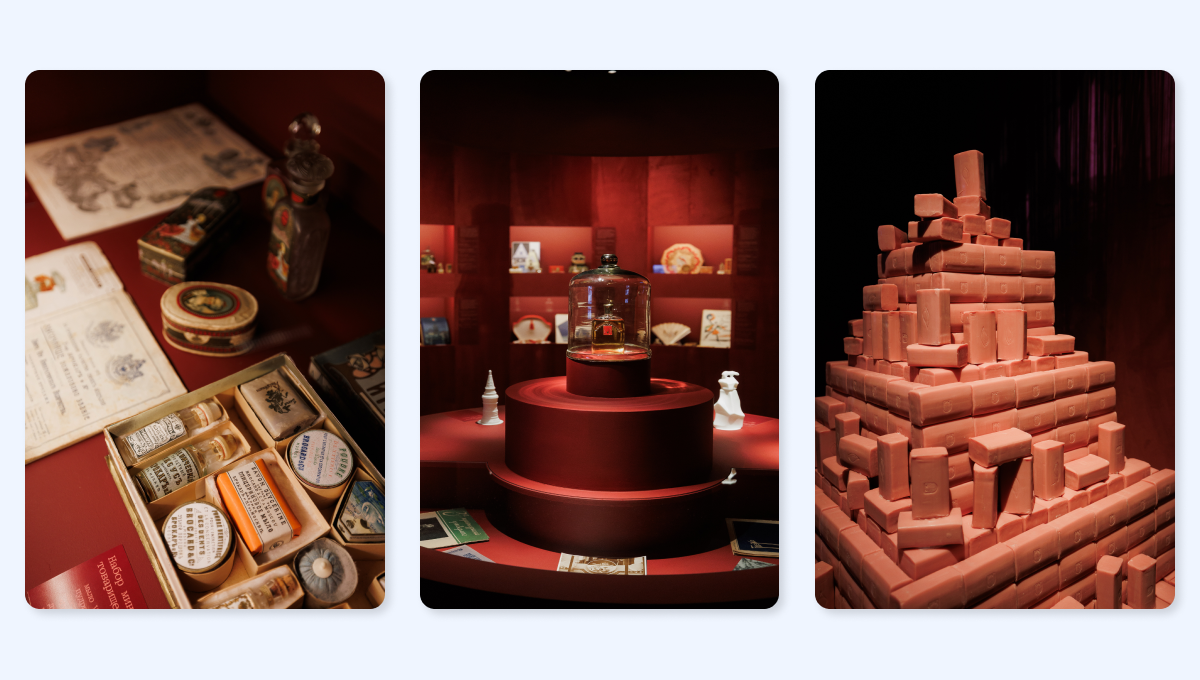

В экспозицию из более чем 200 предметов вошли ольфакторные инсталляции (относящийся к запаху или чувству обоняния — прим. «Рамблера»), картины и графика Александра Родченко, Аристарха Лентулова и других художников. Их дополняют парфюмерные флаконы, подарочные коробки, пудреницы, этикетки и многое другое.

Керосин, махорка и сирень: чем пахла Москва

«Пахнет недавно отошедшим летним днём, асфальтовой гарью, перегорелым бензином, краской, известью. Всё сливается в один яркий и пряный букет. Живёт город. Дышит» — так в одном из своих рассказов 1925 года описывал Москву советский прозаик, поэт и литературный критик Борис Губер. Кураторы выставки собрали несколько сотен таких свидетельств: из художественной литературы, включая тексты Ильфа и Петрова или Валентина Катаева, частных дневников, воспоминаний и других источников. На их основе был создан ольфакторный «букет» города.

Как оказалось, в 1920–1930-е годы Москва пахла керосином, пудрой, дешёвой махоркой, цветущей сиренью, баней и хлебом. Каждый из этих запахов представлен на отдельной стене в специальном окошке. Как признаётся в разговоре с «Рамблером» сокуратор выставки Дарья Донина, сложнее всего было воссоздать запах хлеба: «Все современные отдушки скорее напоминают запах круассана или кондитерского хлеба, а мы искали именно пролетарский серый хлеб, который пахнет квасом».

Главным героем выставки в Центре «Зотов» стали легендарные духи «Красная Москва». Они впервые были выпущены в 1925 году на фабрике «Новая Заря» (до революции это была парфюмерная мануфактура, принадлежавшая Анри Брокару). Их автором считается парфюмер французского происхождения Август Мишель. При этом кураторы выставки сомневаются в правдивости популярного мифа, согласно которому аромат полностью копирует парфюм «Любимый букет императрицы», подвергнутый советскому ребрендингу. Никаких прямых доказательств этой гипотезы не существует, а сходство может объясняться хотя бы тем, что молодая советская фабрика на первых порах пользовалась сырьевыми ресурсами мануфактуры Брокара.

Создать свой вариант «Красной Москвы» посетителям предлагают при помощи «парфюмерного органа» (так парфюмеры называют своё рабочее место). Он позволяет в разных пропорциях смешивать семь главных нот легендарного аромата, чтобы получить его современный ремейк. Запахов на выставке в Центре «Зотов» действительно много: они рассредоточены по экспозиции в разных формах от горки земляничного мыла до винтажной пуховки с ароматом французских духов L’Origan Coty. При этом все они очень аккуратно локализованы и становятся слышны только при близком контакте.

Парфюмерная индустрия женскими глазами

В парфюмерной отрасли, которая в 1920–1930-е годы восстанавливалась после революции, царили женщины. Они же были и главными потребительницами её продукции. Поэтому и саму выставку лучше всего смотреть именно женскими глазами. Для этого кураторы придумали лирическую героиню проекта, девушку-провинциалку, которая впервые оказывается в Москве чуть ли не с гусём под мышкой, как на рисунке советской художницы Антонины Софроновой. Она попадает на Шаболовку, где появляются первые дома-коммуны, а неподалёку высится Шуховская башня и стоит фабрика «Новая Заря». Устроившись на работу упаковщицей, девушка примыкает к движению женской эмансипации. Эти перемены в её судьбе иллюстрируют кадры из фильма «Третья Мещанская» Абрама Роома.

Притом что женщины стали активнее работать, на их плечах остались все прежние домашние заботы. Кураторы ссылаются на исследования Госплана начала 1920-х годов, выдержки из которых приводят в экспликации к выставке. Если отдыхали и спали женщины на час меньше мужчин, то на работу по дому тратили на три часа больше. Но в то же время в воздухе витала надежда на более светлое будущее. «Женщины! Мы сдуем с вас копоть, очистим ваши ноздри от дыма, уши — от галдежа, мы заставим картошку волшебно, в одно мгновенье, сбрасывать с себя шкуру. Слушайте, хозяйки, ждите! Мы обещаем вам: кафельный пол будет залит солнцем, будут гореть медные чаны, лилейной чистоты будут тарелки, молоко будет тяжёлое, как ртуть, и такое поплывёт благоухание от супа, что станет завидно цветам на столах», — писал Юрий Олеша в 1927 году.

Пунктирной линией через всю выставку проходят судьбы нескольких конкретных женщин. Одна из них — Евдокия Уварова, которая ещё до революции начинала работать прислугой на мануфактуре Брокара, а впоследствии возглавила «Новую Зарю». Ей даже удалось отстоять фабрику благодаря личной встрече с Лениным. Хотя эта история, скорее всего, и была вымыслом.

Ещё одна героиня — жена наркома иностранных дел Вячеслава Молотова, Полина Жемчужина. В 1930-е годы она возглавляла трест «Жиркость», более известный как ТЭЖЭ (Трест эфирно-жировых эссенций). На выставке есть плакат треста, который приглашает советских граждан сдавать кости. Если стихи, по словам Ахматовой, часто растут из сора, то при производстве парфюмерии в те времена использовали говяжьи и бараньи кости, конский жир и другие малоприятные ингредиенты. Поэтому аббревиатура ТЭЖЭ для массового уха звучала гораздо приятнее, чем «Жиркость». По Москве в те времена гулял стишок: «На губах ТЭЖЭ, / Ha щеках ТЭЖЭ, / Ha бровях ТЭЖЭ, / Целовать где же?»

Запахи в специальных автоматах и советском кино

Ещё одна важная героиня выставки — это Москва, которая менялась вместе с развитием парфюмерной индустрии. Она зародилась в городе, куда вместе с потоком бывших деревенских жителей хлынули всевозможные болезни вроде тифа и туберкулёза. Базовые нормы гигиены нарушались повсеместно, а Ленин писал о том, что «или вши победят социализм, или социализм победит вшей». Что касается духов, то сначала на них смотрели как на признак мещанства, но уже очень скоро они вошли в моду. К середине 1930-х газета «Вечерняя Москва» писала о диковинном автомате, в котором можно купить пробники разных ароматов. К 1936 году в СССР выпускали более 300 парфюмерных наименований.

Экспозицию завершает подборка примеров того, как парфюмерия отражалась в советском кинематографе: Ипполит дарит Наде Climat от Lancome в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», а на прикроватной тумбочке Кати Тихомировой из картины Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» красуется флакон Sikkim тоже от Lancome. Эпилогом выставки стал созданный специально для проекта объект современной художницы Ирины Кориной «Коллекция иллюзий». Это сервант, в верхней части которого собрана композиция из причудливо подвешенных стеклянных предметов.

Нежный Дейнека и запахи столицы: шесть главных выставок июля в Москве