Ленин и современное искусство: чем интересен арт-проект «Заповедное» в «Горках Ленинских»

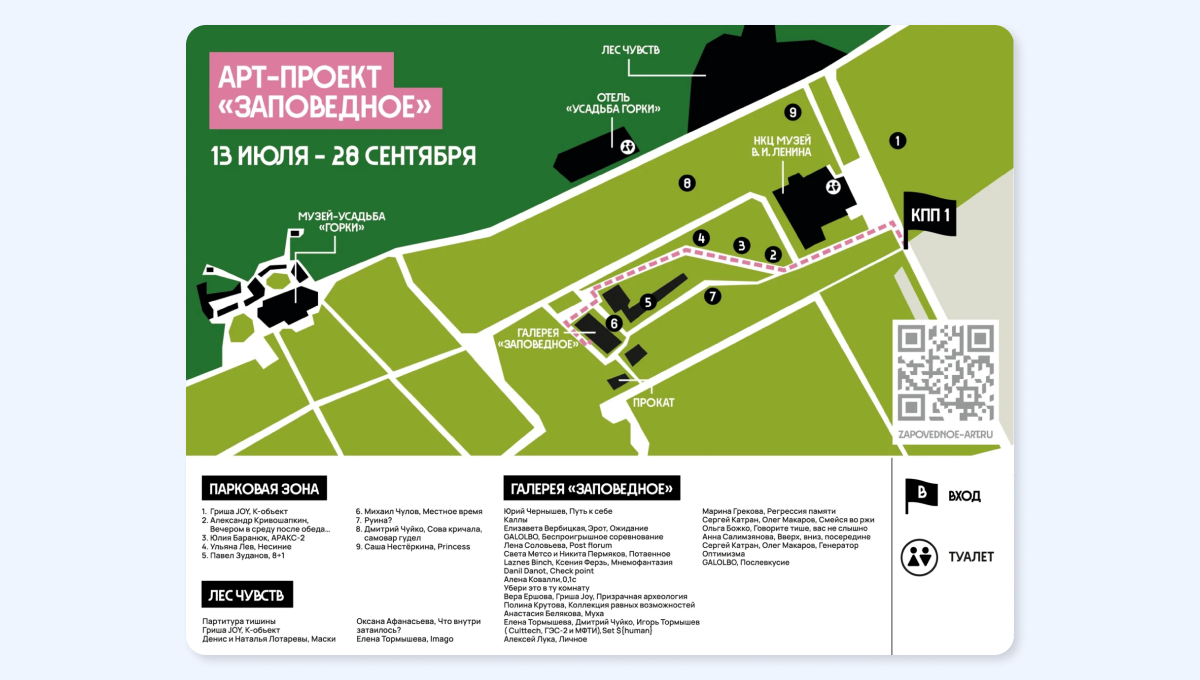

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в середине июля открылся арт-проект «Заповедное», который продлится до 28 сентября. В нём принимают участие более 40 современных художников. «Рамблер» рассказывает, почему ради этого фестиваля стоит выбраться в подмосковную резиденцию Ленина.

Усадьба «Горки» получила своё название задолго до того, как здесь поселился Владимир Ильич Ленин. Когда-то на этом месте были курганы, оставленные вятичами. Первый усадебный дом на холмистом участке построили ещё в XVIII веке, но свой нынешний облик имение приобрело в начале XIX века, когда «Горки» купила сестра и наследница известного московского богача и эстета Николая Алексеевича Дурасова Аграфена.

В 1909 году полуразрушенную усадьбу приобрела вдова и наследница фабриканта Саввы Морозова Зинаида. Морозов был капиталистом неординарным: на его деньги был построен и долгое время существовал Московский Художественный театр, фабрикант перечислял огромные суммы на содержание Российской социал-демократической рабочей партии, которая в результате разрушила морозовскую текстильную империю и всю старую Россию.

«Горки» Зинаида Морозова купила после смерти мужа, вступив в новый брак с генералом Рейнботом, и переделала усадьбу в соответствии с новейшими инженерными решениями. Всё, от оранжереи до ферм, было электрифицировано, всё приносило доход. Перестройкой главного дома занимался Шехтель, хозяйственные постройки проектировал архитектор Фёдор Кольбе.

Благодаря связям Саввы Морозова с большевиками и личным качествам Зинаиды Морозовой после Октябрьской революции усадьба не была разграблена, поскольку поступила под охрану комиссии по охране памятников искусства. Когда понадобилось найти загородное жильё для главы советского государства, «Горки» оказались идеальным вариантом: всё очень удобно, современно, без излишней роскоши и недалеко от Москвы. Золочёную мебель на всякий случай прикрыли белыми чехлами — эта мебель в чехлах осталась на картинах и фотографиях как символ скромности вождя, который с 1918 года проводил в Горках выходные, а с 1921 по 1924 жил постоянно. Здесь он и умер, отсюда его несли на руках до железнодорожной станции Герасимовка — примерно пять километров.

Долгая и сложная история музея-заповедника «Горки Ленинские» стала даже не фоном, а стартером для проекта «Заповедное». Организаторы рассчитывают, что арт-кластер получит здесь постоянную прописку, потому что современное искусство, как ни странно, идеально вписывается в рамки музея-заповедника. Красные буквы «Арт-Горки» на фоне строгой колоннады ленинского музея производят сильное впечатление: как будто прямо на глазах время сделало скачок. Только что оно стояло неподвижно, запертое в массивном здании, и внезапно совершило квантовый переход.

Примерно такие же ощущения ждут посетителей на Аллее Монументальной пропаганды, где собраны многочисленные ленинские бюсты и памятники в полный рост. Один из постаментов пуст, от него тянется в поле длинная ковровая дорожка. Это работа Саши Кривошапкина «Вечером в среду после обеда». Название отсылает к строчке из песни к популярной в 1990-х телепередаче «Зов джунглей», которая выходила на канале ОРТ почти десять лет, а теперь всеми забыта. Арт-объект символизирует коллективное забвение: люди перестают помнить и стоявших на пьедестале вождей, и важные события из собственной жизни. На открытии фестиваля ковровую дорожку подметал одетый в оранжевое буддистское платье перформансист, символизируя время, которое стирает следы прошлого.

Чуть в стороне от аллеи находится ещё одна работа, визуализирующая шутки времени — «К-объект» Гриши Joy. Это арка, собранная из старых дверей и оконных рам, которые были найдены в бывшей усадебной конюшне, и символизирующая переход между эпохами. Большая часть объектов проекта «Заповедное» находится именно в конюшне, чьё здание, по словам куратора проекта Веры Ершовой, имеет такую богатую историю, что воспринимается как некий портал, через который можно выйти в другую реальность. «Сначала это была часть хозяйственного комплекса, построенного архитектором Фёдором Кольбе по заказу Зинаиды Морозовой. Потом здание перестроили, добавив два полноценных этажа, и открыли в нём общежитие работников экспериментальной базы института Трофима Лысенко (агроном, сделавший карьеру при Сталине и уничтоживший в СССР генетику — прим. “Рамблера”)», — рассказывает «Рамблеру» Вера Ершова. Печально известный советский академик достаточно быстро захватил территорию в «Горках Ленинских», организовал там экспериментальную базу, где выращивали овощи для Ленина, продолжает куратор. Рядом была ещё дача Калинина — для него тоже поставляли продукты с этих ферм. «До сих пор в музее работает несколько человек, чьи родители жили в этом общежитии и работали на экспериментальной базе. В 1990-е годы, когда кабинет Ленина из Кремля переносили в “Горки”, в усадьбе была произведена реконструкция и конюшне вернули первоначальный вид: два этажа снесли и восстановили покатую крышу», — отмечает Ершова.

Работы, которые можно увидеть в конюшне, продолжают диалог с усадьбой, разбирая один за другим слои происходивших здесь событий. Во внутреннем пространстве сейчас два уровня, и на первом размещены работы, напоминающие о Зинаиде Морозовой и её увлечении цветами, живыми и фарфоровыми. Дом хозяйки усадьбы, как пошутил кто-то из гостей Морозовой, был похож на фарфоровую лавку, поскольку везде стояли вазы и статуэтки. В пространство бывшей уборной студенты Института современного искусства перенесли изображение цветов с одной из любимых ваз Зинаиды Морозовой. Изображение увеличено и разбито на фрагменты, синяя подсветка делает маленькое пространство похожим на волшебный фонарь.

По словам Веры Ершовой, её часто спрашивают: «Заповедное» — это про сохранение или про трансформацию. «Мне кажется, что сохранение — это и есть трансформация, потому что история не сохраняет всю ленту событий целиком, это всегда фрагментация и сохранение нового образа», — отмечает она. Одним из таких новый образов стал загадочный прибор, похожий на солярий старого образца, неизвестно каким образом попавший в бывшую конюшню. В инсталляции Сергея Катрана и Олега Макарова он превратился в «Генератор оптимизма». К сожалению, временно неработающий, о чём уведомляет свисающая над ним с потолка вывеска. «Коллекция равных возможностей» Полины Крутовой выглядит как новый взгляд на идею «общества равных возможностей»: на шахматной доске нет ни пешек, ни слона и ферзя, только кони. Но разного размера. Автор словно предлагает задуматься, что произойдёт, когда они вступят в игру и начнут двигаться по своей, положенной коню, траектории.

Вторая инсталляция Сергея Катрана и Олега Макарова, «Смейся во ржи», притягивает абсолютно всех. Эту композицию из пяти старых диванов и рассыпанных между ними зёрен тоже можно назвать генератором оптимизма, потому что она апеллирует к общим человеческим чувствам, приглашает остановить безумный бег, прилечь и запустить руку в зёрна. Уютно устроившись на диване, можно не заметить уздечку, висящую под потолком. Она словно служит метафорой того, что расслабившегося человека легко взнуздать.

В этой же комнате находится работа Ольги Божко — вязаная кружевная салфетка с надписью «Говорите тише, вас не слышно». Это размышление на тему потаённого, скрытого, заповедного — всего, что является частью понятия «заповедник». Отсюда и её название: когда человек говорит очень тихо, к нему начинают прислушиваться.

В нынешнее шумное время потаённого становится всё меньше: социальные сети и сервисы социальных услуг делают человека всё более публичным, его личная жизнь, политические взгляды и дружеские связи находятся на виду. Поразмышлять об этой прозрачности приглашает инсталляция Алексея Луки «Личное». Это реечная конструкция, которая напоминает деревянный дом, — и этот дом далёк от понятия «моя крепость». Сквозь рейки дует ветер, и от посторонних глаз никак нельзя скрыть то, что происходит внутри.

Сирень и махорка: история запахов Москвы на выставке в Центре «Зотов»