Фантазии Якова Чернихова: какой получилась выставка об архитекторе-провидце

В Еврейском музее и центре толерантности с конца сентября до 11 января следующего года идёт выставка «Яков Чернихов. Образ будущего. Архитектурные фантазии русского авангарда». Здесь посетителей знакомят с многогранным наследием советского архитектора и художника, который проектировал конструктивистские здания, изучал шрифты, изобретал орнаменты и увлекался микробиологией. Его работами вдохновлялась ирако-британский архитектор и дизайнер арабского происхождения Заха Хадид. Автор «Рамблера» посетил выставку и рассказывает о самых интересных её экспонатах.

Архитектурная фантазия № 95 из цикла Архитектурные фантазии , 1929 – 1932

Новый проект Еврейского музея посвящён фигуре советского архитектора и художника-графика Якова Чернихова (1889–1951). Подзаголовок выставки «Образ будущего» объясняется визионерскими талантами героя. Кураторы постарались продемонстрировать, как творчество Чернихова предвосхитило развитие современной урбанистики и архитектуры, веб-дизайна и цифровых технологий.

Его работами вдохновляются современные художники и архитекторы. Например, в 2004 году во время визита в Санкт-Петербург культовый архитектор Заха Хадид первым делом отправилась к «Красному гвоздильщику», чтобы увидеть здание вживую.

В экспозиции собрано свыше 500 экспонатов: архитектурные проекты, графические циклы, макеты, рукописи, фотографии, документы, личные вещи и многое другое. Все они поделены на восемь тематических разделов, раскрывающих разные грани наследия Якова Чернихова. Объединяет их творческое кредо, которому Чернихов следовал, за что бы ни брался: «Умение фантазировать есть первая основа новой архитектуры».

От истоков до экспериментов с микробиологией и орнаментами

Самый первый зал выставки погружает во вселенную причудливых форм и разноцветных линий. На стены и пол проецируются образы с работ Чернихова, напоминая «водопад» из геометрических фигур. Под ним прячется всего несколько экспонатов, отсылающих к истокам творческого пути Чернихова. Среди них есть офорт (гравюры на металле) Пиранези, выдающегося итальянского архитектора и гравёра эпохи Просвещения, и акварель Леонтия Бенуа, у которого Чернихов учился в Академии художеств.

В 1910-е годы, ещё продолжая учиться сам, Чернихов начинает преподавать. Тогда же он создаёт собственный педагогический «метод композиционного сочинительства». Впоследствии он сформулирует один из его главных принципов так: «Никогда не копируй там, где можешь сочинить». В работах Чернихова тех лет угадываются отголоски супрематизма Казимира Малевича, абстракций Василия Кандинского и художественные приёмы других авангардистов.

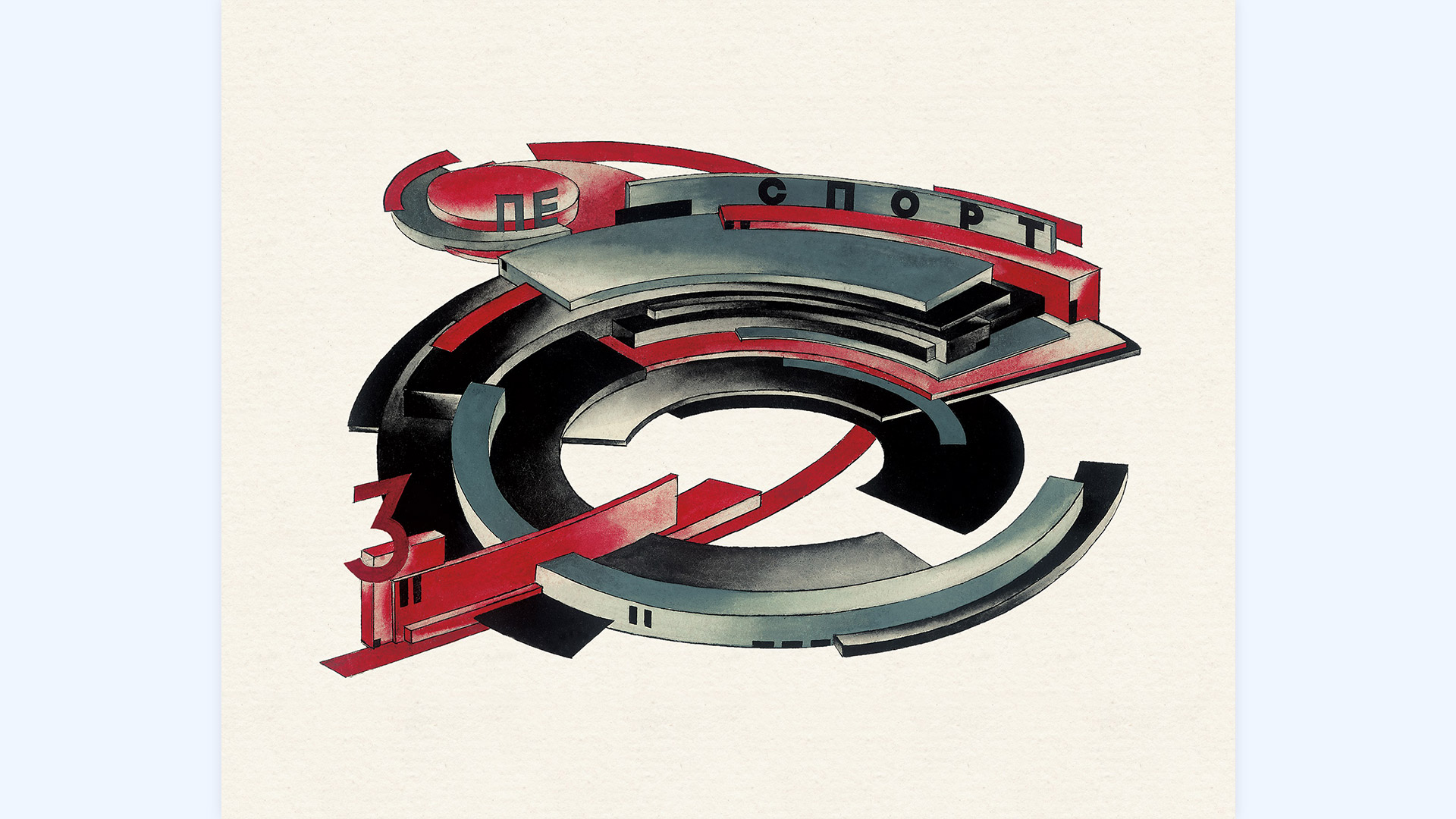

Композиция № 212. Цирк-стадион из цикла «Основы современной архитектуры» 1925-1929

Но красота беспредметных форм не была для Чернихова самоцелью. Создавая десятки и сотни набросков, он оттачивал технику, чтобы выработать собственный визуальный язык. Он изобретает новые орнаменты и использует свой опыт работы в ленинградском Микробиологическом институте для создания новых форм. На выставке очень много набросков, которые по факту не являются эскизами конкретных зданий или механизмов. Это скорее то, что мы бы сегодня назвали референсами. Чернихов создавал свои бесконечные фантазийные формы, из которых складывалось его видение будущего мира.

При этом и конкретным проектированием он также занимался. Он работал на строительстве новых цехов завода «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге, создавал проекты для ленинградского завода «Красный гвоздильщик», руководил стройкой крупнейшего в СССР завода по производству серной кислоты «Красный химик». При этом он создавал как реальные чертежи, так и сопутствующие им архитектурные фантазии — образы того, как эти же предприятия могли бы выглядеть в идеальном мире. «В задачу архитектурной фантазии входит как непременное условие: заглянуть несколько дальше и глубже в пространство времени», — писал Чернихов.

«Архитектурные сказки» и инсталляции

На выставке есть несколько инсталляций, воспроизводящих важные для Чернихова пространства — учебный класс, мастерскую, микробиологическую лабораторию. Главная из них — реплика личного кабинета архитектора в доме № 8 на набережной канала Грибоедова в Ленинграде. Скромная и аскетичная обстановка дополнена классической живописью в позолоченных рамах: портрет Пушкина и лесной пейзаж. Рядом висят гравюры Пиранези. Из фальшокон виднеется Нева. Этот в высшей степени традиционный интерьер резко контрастирует с новаторским искусством самого Чернихова.

Архитектурная фантазия № 14 из цикла «Архитектурные фантазии» 1929-1932

Буквально за стеной кабинета расположен затемнённый раздел, посвящённый «Архитектурным сказкам». Так Чернихов назвал цикл миниатюрных цветных работ, над которыми он работал в 1920–1940-е годы. В этих крохотных изображениях его безудержная фантазия переплетается с вариациями на тему старинной архитектуры. Чтобы зрителю было удобнее рассматривать мельчайшие детали этих работ, в экспозиции предусмотрены увеличительные стекла.

Шрифты, маскировка и сталинские дворцы

Нашлось на выставке место и другим экспериментальным работам Чернихова, например, похожим на цветные пятна психодиагностического теста Роршаха эскизам, которые предназначались для военной маскировки важнейших элементов московской инфраструктуры в начале 1940-х. Из около 80 композиций лишь несколько соответствуют утверждённой цветовой палитре (коричневый, серый, зелёный и чёрный). В остальных набросках Чернихов дал волю воображению, в результате чего они скорее напоминают смелые цветные абстракции. Посетители выставки также смогут ознакомиться с результатом обширных исследований Чернихова в области построения шрифтов. На одной из иллюстраций он сравнивает правила идеального начертания буквы с принципами церковной архитектуры.

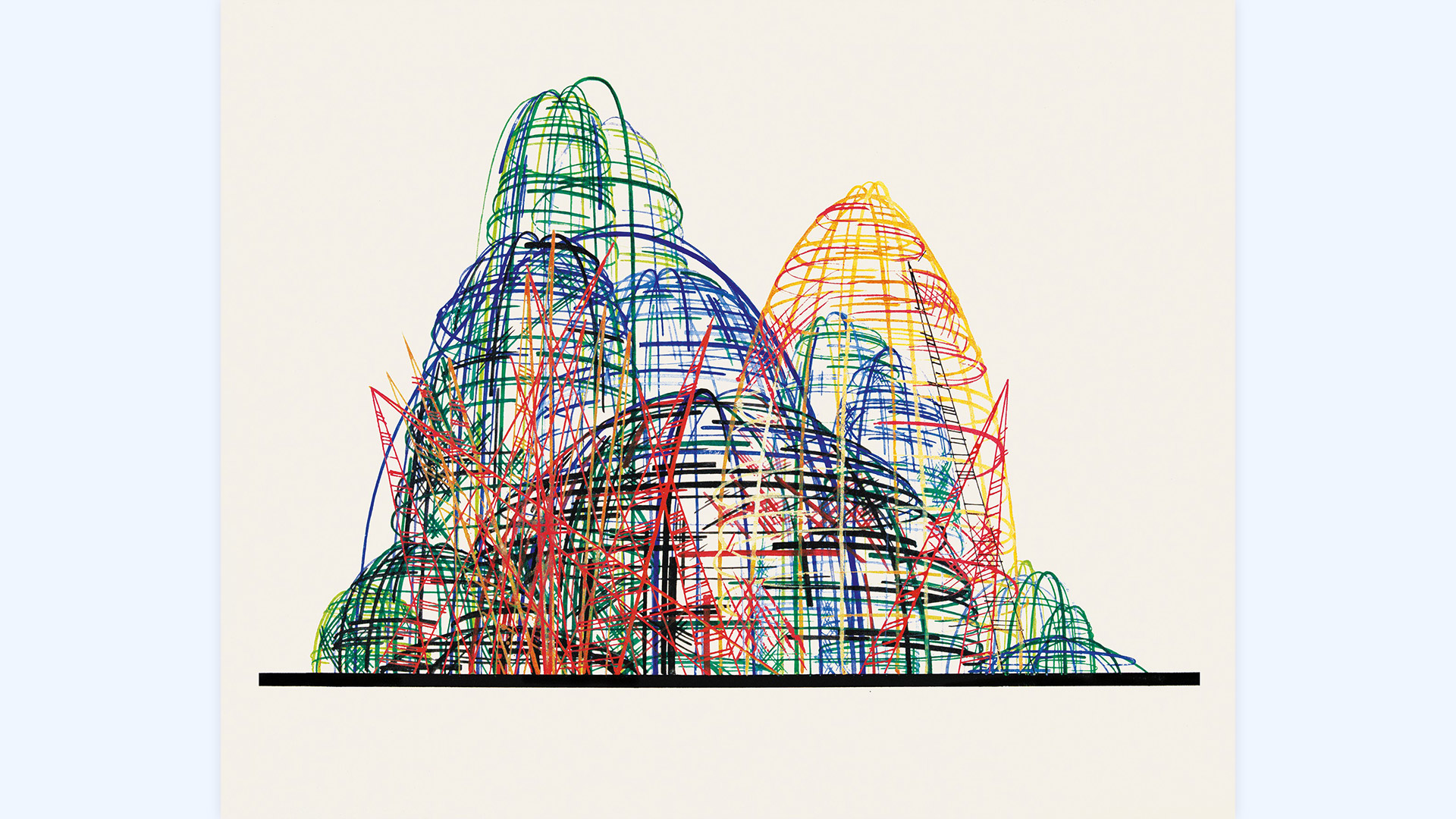

Надуманная сложная пространственная композиция № 89 из цикла «Архитектурные фантазии», 1929-1932

В последнем зале экспозиции собраны масштабные графические листы из поздних серий Чернихова, в которых он представляет монументальную советскую архитектуру сталинской поры. В соседней видеокомнате организаторы выставки предлагают сравнить их с кадрами из современных видеоигр и фильмов-блокбастеров вроде «Матрицы» или «Дюны». Пересечения между этими футуристическими видами и работами Чернихова буквально бросаются в глаза, не оставляя сомнений в его визионерском даре.

От Малевича до Кабакова: что показывают на выставке «А-Я» в Центре