В тени мужской славы: как сестра известного живописца пыталась стать художницей

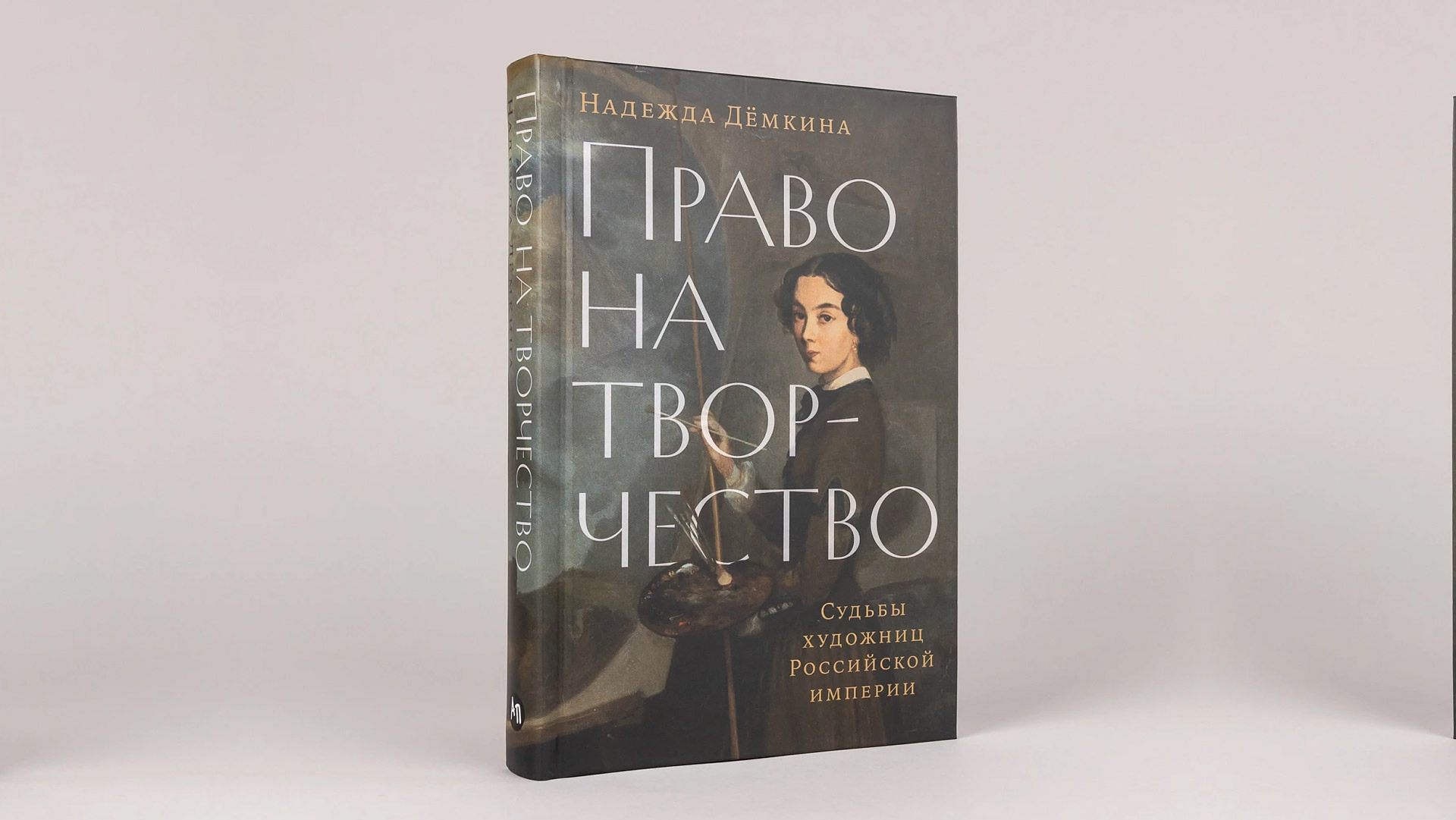

В издательстве «Альпина Паблишер» в октябре выходит книга о великих русских художниках-женщинах — «Право на творчество: Судьбы художниц Российской империи».

Илья Репин, Виктор Васнецов, Константин Коровин, Исаак Левитан — имена этих знаменитых художников XIX–XX веков навсегда вписаны в историю русского искусства, а картины представлены в лучших галереях мира. Но имена эти исключительно мужские.

Петербуржская художница Надежда Дёмкина решила написать книгу о талантливых женщинах-художницах, чей вклад в искусство был не менее значим, чем вклад их современников-мужчин. Она исследует творческий путь 17 художниц. Среди них Софья Сухово-Кобылина, Елена Поленова, Ольга Розанова, Варвара Бубнова и другие. В книге читатели узнают, как они стали заниматься творчеством и попали в мир искусства, познакомятся с самыми знаковыми их творениями. Также автор в своей рукописи старается понять и объяснить, почему женщины-художницы долгие годы находились в тени мужской славы.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок о Елене Поленовой — младшей сестре известного художника Василия Поленова.

В Париже Поленова занималась и у французских, и у русских мастеров, изучала разные техники, посещала заводы. По возвращении её вновь пригласили в родную Рисовальную школу в Петербурге — теперь уже обучать студентов. Для неё это был огромный шаг. В 1881–1882 годах Елена работала преподавателем в созданном ею классе майолики.

Но... вновь вмешалась семья. За несколько лет до этого умер отец. Теперь скоропостижно скончалась Вера, сестра-близнец Василия. Мать осталась одна. Василий Поленов жил в Москве, служил профессором в Училище живописи, ваяния и зодчества. После нескольких неудачных любовных историй он наконец был готов жениться на молодой художнице Наталье Якунчиковой, племяннице друзей и меценатов Мамонтовых. И Елена в 1882 году переезжает в Москву, чтобы быть рядом с ними и помогать пожилой матери.

Она боится этого шага, не хочет терять независимость и попасть под влияние брата. Но в итоге оказывается, что это шаг в будущее. Именно в Москве Поленова становится самостоятельным автором. Её этюды и картины участвуют в выставках, работы начинают покупать коллекционеры. Она находит подругу и соратницу в лице Елизаветы Мамонтовой. Вместе они ездят в экспедиции по русской глубинке, собирают коллекцию предметов народного искусства и занимаются столярной и ремесленной школами в Абрамцеве.

Крестьянские мастера бесплатно обучаются в школе три года — после чего возвращаются домой с новой профессией и набором инструментов, обеспеченные заказами из Абрамцева. Поленова и Мамонтова подхватили в России европейское движение «Движение искусств и ремесел» (Arts and Crafts), вдохновлённое творчеством Джона Рёскина и Уильяма Морриса.

Елена по мотивам собранных в поездках предметов делает эскизы для резного орнамента мебели, для вышивок, для росписей фарфора и т. д. Фактически она создаёт русский дизайн, смешивая его с зарождающимся модерном и добавляя авторский стиль. А продолжают их начинания Мария Тенишева в Талашкине, сестры Шнейдер в Народной школе искусств и ремёсел, Софья Давыдова и её школа кружевниц, Мария Якунчикова и Наталья Давыдова с вышивкой и тканями...

Чёрные контуры, растительные мотивы и стилизованные изображения животных, элементы исторических орнаментов, немного приглушённая и в то же время насыщенная цветовая гамма, прихотливая линия, которая кажется совершенно свободной, но при этом строго подчинена композиции, — все эти детали будут развиты многими художниками в самых разных материалах и жанрах. Резные предметы мебели и другие созданные в мастерской вещи пользуются огромным успехом, экспонируются на выставках, продаются и тиражируются.

Работы Елены публикуют за рубежом в английском журнале Artist. Василий Стасов писал ей: «Какой талант!! Какой необыкновенный, какой оригинальный талант, какая необычайная способность к русскому стилю, никем у нас не поощряемому и даже, скорее всего, презираемому и затаптываемому в грязь!! И это все делает кто — женщина, у которой нашлось вдруг и необычайное знание, и необычайная творческая фантазия, и необычайная любовь, даже страсть к нашему национальному складу, формам, краскам… <...> Все это делает женщина!!!!!!»

Дома у Поленовых Елена подхватывает традицию устраивать рисовальные вечера, рисовать моделей в костюмах; она то собирает компанию в поездки по старым русским городам для изучения архитектуры, то организует «керамические встречи». У Поленовых наряду с молодыми студентами представлен весь цвет тогдашнего искусства: Репин, Левитан, Нестеров, Васнецов, Коровин, Серов.

В Абрамцеве появляется керамическая мастерская, выросшая затем в целый гончарный завод, и художники увлекаются керамикой. Керамику в обиход также ввела Лиля (помните её обучение в Париже и Петербурге?), и некоторые, как Врубель, находят в ней совершенно новые возможности для воплощения своего таланта.

Поленову захватывает тема русских народных сказок. Собирать фольклорные тексты она начала ещё во время первых поездок с Елизаветой Мамонтовой. Пригодились и слышанные в детстве истории. Елена создаёт не только тексты и иллюстрации, но и весь облик книги: шрифт, расположение текста на страницах, буквицы, оформление обложки — фактически это книга художника, первый такой целостный опыт создания книги в России. (Тут можно вспомнить «Азбуку» Елизаветы Бём, наполненную как раз историческими мотивами, но она создана позже книг Поленовой.)

В 1889 году Елена издаёт сказку «Война грибов»: «Я вспомнила “Войну грибов” в той редакции, как я слышала её от своей бабушки в очень раннем детстве, редакцию с вариантом об волнушечьем монастыре, которого я потом нигде не встречала. Так как издание предназначалось для детей, то я постаралась перенестись в то далекое время, когда, слушая этот рассказ, я представляла себе в лесу миниатюрные посёлки, монастыри и города, выстроенные, так сказать, в грибном масштабе, в которых живут и действуют эти удивительные существа, так как в детском разумении гриб — это существо совсем живое и очень привлекательное...»

К сожалению, качество печати тогда не позволило передать тонкие цветовые оттенки иллюстраций. При жизни художницы была издана всего одна её книга из созданных 20, да и то так, что Поленова была очень недовольна результатом. Сегодня сказки с её картинками издаются, но часто воспринимаются как подражание Билибину, в то время как именно он шёл вслед за ней...

В 1896 году произошла трагедия: пролётка, в которой ехала Елена, перевернулась на рельсах конки, и она получила травму головы. А спустя год с небольшим скончалась. В последние годы Поленова отдала много сил большим проектам. Планировала сделать выставку картин на темы русской истории, сама рисовала и многих художников уговорила создать работы для этого. Работала над оформлением столовой в русском стиле в особняке Марии Якунчиковой в Наре, где мебель, росписи, текстиль должны были составлять единое целое (проект доделал потом художник Александр Головин, особняк не сохранился).

Уже после смерти Поленовой, в 1900 году, её работы получили признание на Всемирной выставке в Париже. Великий критик Стасов выпустил её биографию. Братья финансировали премию в её честь для обучения молодых художников за границей. В 1902 году Московское товарищество художников устроило посмертную выставку произведений Поленовой.

Следующая персональная выставка работ Елены Поленовой «Она жила в волшебном мире сказки» состоялась более чем век спустя, в 2011 году, в Третьяковской галерее. В советское же время художница удивительным образом оставалась на обочине. Почему? Непонятно. Она не эмигрировала, как Наталия Гончарова, не была непонятной широким массам авангардисткой, как Ольга Розанова. Напротив, творчество Поленовой (что пейзажное, что иллюстраторское) вписалось бы даже в каноны соцреализма (если не обращать внимания на признаки модерна), а уж её общественная деятельность по помощи крестьянским мастерам и спасению народного искусства и вовсе образец альтруизма. Но даже усилий потомков Поленова, возглавивших его дом-музей и занимавшихся сохранением наследия семьи, не хватило на то, чтобы имя Елены зазвучало достаточно громко. Оно становится известным только сейчас.

Тайна Гуччи: наследница модного дома опубликовала книгу о своей семье и убийстве отца