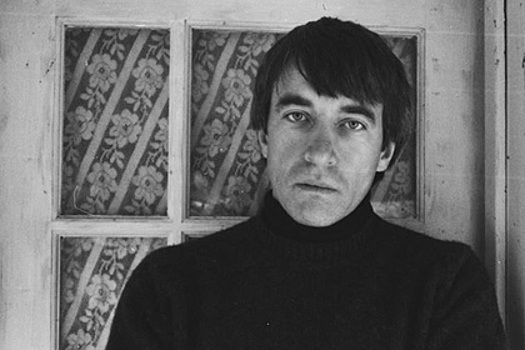

10 февраля на Первом канале состоится премьера документального фильма «Саша Соколов. Последний русский писатель», посвященного одному из самых загадочных отечественных литераторов. Автор книг «Школа для дураков», «Между собакой и волком», «Палисандрия», «Триптих» давно уже живет затворником: ни с кем не встречается, редко отвечает на письма и телефонные звонки даже близких людей. Авторы фильма Антон Желнов и Николай Картозия разыскали Сашу Соколова, расспросили его про родителей (разведчиков), детство (сложное), лечение в психбольницах (вынужденное), эмиграцию (желанную). При этом без текстов Саши Соколова не было бы современной русской литературы. Критик Николай Александров, издатель Максим Амелин и обозреватель Наталья Кочеткова рассуждают о феномене Саши Соколова. Последний из великих. Звучит слишком претенциозно, но это так. Соколов классик настолько, что современная словесность как будто забывает, что он жив. И ставит его на книжную полку где-то между Платоновым (которого Соколов не очень жалует) и Венечкой Ерофеевым (которому он современник и литературный родственник, но который уже скончался). Соколов записан в праотцы, отправлен в прошлое. При упоминании его имени часто всплывает досужее — «русский Сэлинджер». Это не характеристика письма, а реакция на молчание, на отсутствие текстов, на скупые публикации. Между «Палисандрией» и последней на сегодняшний день книгой текстов «Триптих» — дистанция в десятилетия. Если посмотреть на составляющие его биографии: родился в Оттаве, до трех лет не говорил, отец из дворян, посольский работник и советский агент, мать «фанатичка изящной словесности», учился в ВИИЯ (Военный институт иностранных языков) и журфаке МГУ, лежал в психбольнице, симулируя психическое расстройство, чтобы не попасть в армию, занимался литературной поденщиной, был участником СМОГа, работал егерем в Тверской губернии, пытался бежать из Советского Союза, эмигрировал, наконец, был удостоен сочувственного отзыва Набокова, стал популярной фигурой на Западе, добился литературной славы, ушел в тень — то она дает не меньше материала для беллетристической эксплуатации, нежели, скажем, биография Лимонова, хорошего знакомого, кстати сказать, Саши Соколова. Но немногочисленные тексты Соколова как будто «параллельны» (одно из любимых его слов) жизненным обстоятельствам. Пересечения есть, но косвенные. Личный опыт, жизнь Саши Соколова в его прозе затемнены языком, преображены литературой настолько, что искать источник преображения бессмысленно. Это при том, что он был и остается одним из самых проникновенных лириков вообще и в русской прозе прежде всего. У него нет «главной темы» в общепринятом понимании «темы писателя» (скажем, у Лимонова главная тема — он сам, сотворение мифа о себе в жизни и в литературе), нет устойчивого угла зрения или мировоззрения, то есть взгляда на мир, привычной жанровой, стилистической опоры. Есть метод, есть приемы, то есть инструменты исследования, причем не мироздания вообще, но в первую очередь словесной материи. Соколов исследует словесный хаос, вербальную стихию, и чувствует в ней себя на удивление свободно. Наиболее откровенен Соколов в этой своей страсти к исследованию слов в «Триптихе», где демонстративно отбрасывается сюжет, движение начинается с бормотания, незначащих слов («Типа того, что, мол, как-то там, что ли, так, по сути-то этак, таким приблизительно образом…» и т.д.), где основой становится перечень, реестр. Забавно, как неравномерно приятие его текстов. Те, кто любит «Школу для дураков», зачастую недолюбливают два позднейших романа или же, принимая по убывающей «Между собакой и волком», «Палисандрию» считают более слабым произведением. «Триптих» же вообще еще толком не прочитан. Они, правда, разные. «Школа для дураков», кажется, рождается из интонации школьного сочинения, из тумана дачных воспоминаний узнаваемого подмосковного локуса, из подростковой любви, перестука колес «электрических поездов», вольного ветра велосипедных поездок. «Между собакой и волком» — из досужих бесед, из речи волжских егерей и рыбаков, которая как будто соединяет времена Даниила Заточника с временем точильщика-инвалида Ильи Патрикеевича Зынзыреллы. А фельетонная «Палисандрия», предвестие последних сорокинских геополитических прозрений о новом средневековье — вообще упраздняет времена и границы и утверждает новый этрусский язык. Соколов — это тот случай, когда яркость, стилистическая выразительность текста, образ письма настолько сильны, что захватывают и подчиняют себе. Критик невольно превращается в тень Соколова, в отражение его текстов. Соколов выступает таким инструктором по письму — занятие (если иметь в виду профессию инструктора) не вполне ему чуждое. Нужно недюжинное усилие, чтобы отстраненно, своим голосом, без рецидивов мимикрии, без невольного подчинения соколовской манере писать о его текстах. И при этом избежать соблазна обильного цитирования. Даже в цитатах Соколов самодостаточен. И если, скажем, «Школа для дураков» и «Между собакой и волком» завораживают вагнеровской мелодической нескончаемостью, противятся делению на фрагменты и музыкальные фразы, то «Палисандрия» как будто соткана из лирико-афористических отрывков («Дневник» Палисандра — и просто пародия на Розанова) — как будто повествование — цепь стихотворений. И все равно, даже мысль о его мирах, даже обычная рефлексия как будто обладает послевкусием соколовской поэтики. На самом деле это и есть знак и доказательство того, что мы имеем дело с настоящим художником. Так, говоря старомодным синтаксисом, фильм хорошего режиссера на миг изменяет наше зрение и, выйдя из кинотеатра, мы как будто впервые замечаем, как едут машины, идут люди, как выразителен отдельный жест, движение, сочетание цветов, соотнесение планов. То есть как будто продолжаем смотреть кино. Соколов умеет рассказывать истории, но как знаток и ценитель слова, как виртуоз нарративной игры, понимает, что любая партитура требует адекватного исполнения, что мелодия важнее сюжета, что словесная плоть превращает банальный анекдот в поэму, и наоборот, языковая банальность способна убить самый изощренный сюжет. Соколов любит слово, слово как таковое, самовитое, любит повертеть его в руках, посмотреть, как оно переливается звуками и смыслами, как сопрягается с другими словами. Он любит омонимию и омофонию («нор да дыр»), любит привычное обогащать неожиданным (крепостной — житель крепости, послание — изгнание), любит словесное изобретательство (прохожий — мимоход). Но его не только и не столько занимает игра сама по себе. Слово у Соколова, умелого ловителя слов — мир, чреватый другими мирами, портал, ведущий в иные измерения, ответвления в боковые коридоры его повествовательного лабиринта, средство стремительного монтажа. Вот мы были здесь, а теперь уже в другом месте и в другом времени. Простой пример («Между собакой и волком»). Обычная ссылка на книгу. «Карус Штерне, Эволюцiя Мiра, Перевод с немецкого, Том III, Издательство товарищества Мiр, Москва, Большая Никитская, 22, Типография товарищества И.Н. Кушнерова и К, Пименовская улица, со двора, во дворе немощено, грязь». Появляется ссылка как подтверждение сравнения Якова Ильича Паламахтерова с горбатым патагонским сверчком. Финальная избыточность неслучайна, потому что тут же, то есть буквально со слов «немощено, грязь», мы оказываемся во дворе этой самой типографии, во времени дореволюционном, и встречаем среди прочих Никодима Ермолаича Паламахтерова, на которого Яков Ильич был похож как две капли воды и которого портрет (ранее в тексте помянутый «автопортрет в мундире») висел у Якова Ильича. Но это открыто уже и в более изысканном виде в «Школе для дураков», на первых страницах, где ветка железной дороги превращается в ветку сирени, в девушку Вету, реку Лету, где из простого тра-та-та вагонных колес вырастает Италия, Данте, Леонардо, тамбур соседствует с тамбурином, тамбурин с барабаном, горном и мысом Горн. И все это сразу, вместе, рядом, в едином пассаже. Слова, как форточки, открывают другие пространства, и электрический поезд легко проскакивает станцию пятой зоны и устремляется за пределы географии привычных мест. Так, беспечный ветрогон географ Норвегов крутит шарик из папье-маше, казенный школьный глобус и вызывает ветер других времен: «Дайте мне время — я докажу вам, кто из нас прав, я когда-нибудь так крутану ваш скрипучий ленивый эллипсоид, что реки ваши потекут вспять, вы забудете ваши фальшивые книжки и газетенки, вас будет тошнить от собственных голосов, фамилий и званий, вы разучитесь читать и писать, вам захочется лепетать, подобно августовской осинке. Гневный сквозняк сдует названия ваших улиц и закоулков и надоевшие вывески, вам захочется правды. Завшивевшее тараканье племя! Безмозглое панургово стадо, обделанное мухами и клопами! Великой правды захочется вам. И тогда приду я. Я приду и приведу с собой убиенных и униженных вами и скажу: вот вам ваша правда и возмездие вам. И от ужаса и печали в лед обратится ваш рабский гной, текущий у вас в жилах вместо крови. Бойтесь Насылающего ветер, господа городов и дач, страшитесь бризов и сквозняков, они порождают ураганы и смерчи. Это говорю вам я, географ пятой пригородной зоны, человек, вращающий пустотелый картонный шар.… » Подспудной, чаемой энергией этого ветра во многом и питается текст, порывы его прорываются местами, срывая пелену элегического повествования, томную меланхолию дачных воспоминаний, тошную монотонность будней школьника: «В нашей ужасной школе стало невозможно учиться, много задают на дом, учителя почти все дураки, они ничуть не умнее нас, понимаете, надо что-то делать, необходим какой-то решительный шаг — может быть, письма туда и сюда, может быть — бойкоты и голодовки, баррикады и барракуды, барабаны и тамбурины, сожжение журналов и дневников, аутодафе в масштабе всех специальных школ мира, взгляните, вот в наших портфелях — сачки для ловли бабочек. Мы отломаем древки от собственно сачков, поймаем всех по-настоящему глупых и наденем эти сачки им на головы на манер шутовских колпаков, а древками будем бить по их ненавистным лицам. Мы устроим грандиозную массовую гражданскую казнь, и пусть все те, кто так долго мучил нас в наших идиотских спецшколах, сами бегают укрепляющие кроссы на каменистых пустырях и сами решают задачи про велосипедистов, а мы, бывшие ученики, освобожденные от чернильного и мелового рабства, мы сядем на свои дачные велосипеды и помчимся по шоссе и проселкам…» Ну как тут удержаться от цитирования. В «Школе для дураков» Соколов еще сдержан, еще не так шантажирует читателя лингвистической экзотикой. Скирлы со скирлучими ступенями да сяку с чудеснейшим отступлением в японском стиле — вот, пожалуй, и все. Диалектная стихия, гул говоров, стародавнее плетение словес и модернистский сказ питают «Между собакой и волком». «Палисандрия» вообще размыкает языковую замкнутость, свободно принимая в себя чужие наречия и чуждые слова, смешивая времена и пространства, соединяя, например, плат и пеплос. В «Триптихе» писатель идет еще дальше по этому пути. Но сколь бы ни был экзотичен Соколов, какой бы странной глоссолалией ни представал его текст — он всегда точен и педантичен. Соколов может позволить себе вольность, но тогда она намеренна. Однако чаще всего его лингвистическая эквилибристика имеет четкие основания. Когда Палисандр говорит про себя, что он размахивал ветвями (вместо руками) это не просто расхожая метафора. Нужно помнить, что Палисандр — дерево, а, учитывая его фамилию Дальберг — дерево вдвойне («более правильным и установившимся следует считать употребление этого названия по отношению к древесине деревьев рода дальбергия (Dalbergia) семейства бобовых … В английском языке за древесиной палисандра закрепилось название Rosewood, но в русском языке использование его буквального перевода «розовое дерево» является скорее описательным» — буквальный перевод в романе, разумеется, тоже используется). Соколов полифоничен, осознанно, почти принципиально: «Кстати поинтересуюсь, теорию не теорию, а вот чисто наличие, чисто само явление контрапункта, осознанное, извините за гегельянство, как некая, что ли, данность, как факт музыкальной жизни и деятельности, практики и конкретики, и притом далеко не в узком, не только в вокальном или, там, инструментальном смысле, короче, вы цените контрапункт». Его романы всегда партии нескольких голосов. Они могут звучать, сливаться и расходиться в Я рассказчика, который всегда у Соколова обращен или к самому себе, или к другому. Он всегда в беседе, фиксирует, что есть сейчас, и вспоминает, что было, собирает в своем сознании голоса звучащие и отзвучавшие, живет во многих временах, тем самым упраздняя время (что откровенно, как принцип, сформулировано в «Палисандрии»). Они могут перемежаться в сюжете («Между собакой и волком»), дополняясь, обрамляясь лирическими отстраненными высказываниями (стихотворениями в «Между собакой и волком», короткими рассказами в «Школе для дураков» в части «Теперь»). Я у Соколово разъято — будь то шизофрения в «Школе для дураков» или гермафродитизм в «Палисандрии». Или многомерно, можно сказать и так, как многомерны слова, уводящие нас в другие измерения. Соколов актуален, как может быть актуальна проекция куба на плоскость, какую бы ипостась его творчества приложенную к современности мы ни взяли: собственно литературную, литературно-социальную или только социальную. Если говорить о последней — достаточно просто открыть «Палисандрию», которая легко расписывается на цитаты и превращается в цитатник на каждый день — и убедиться в ее злободневности от первой страницы (действие открывается знаменательным событием 1999 года) до финальных описаний, когда Палисандр с коллекцией мощей и прахов возвращается в Россию и начинает кампанию по перезахоронению знаменитых соотечественников.