Как избавиться от тревоги с помощью русских песен и плясок — советы психолога

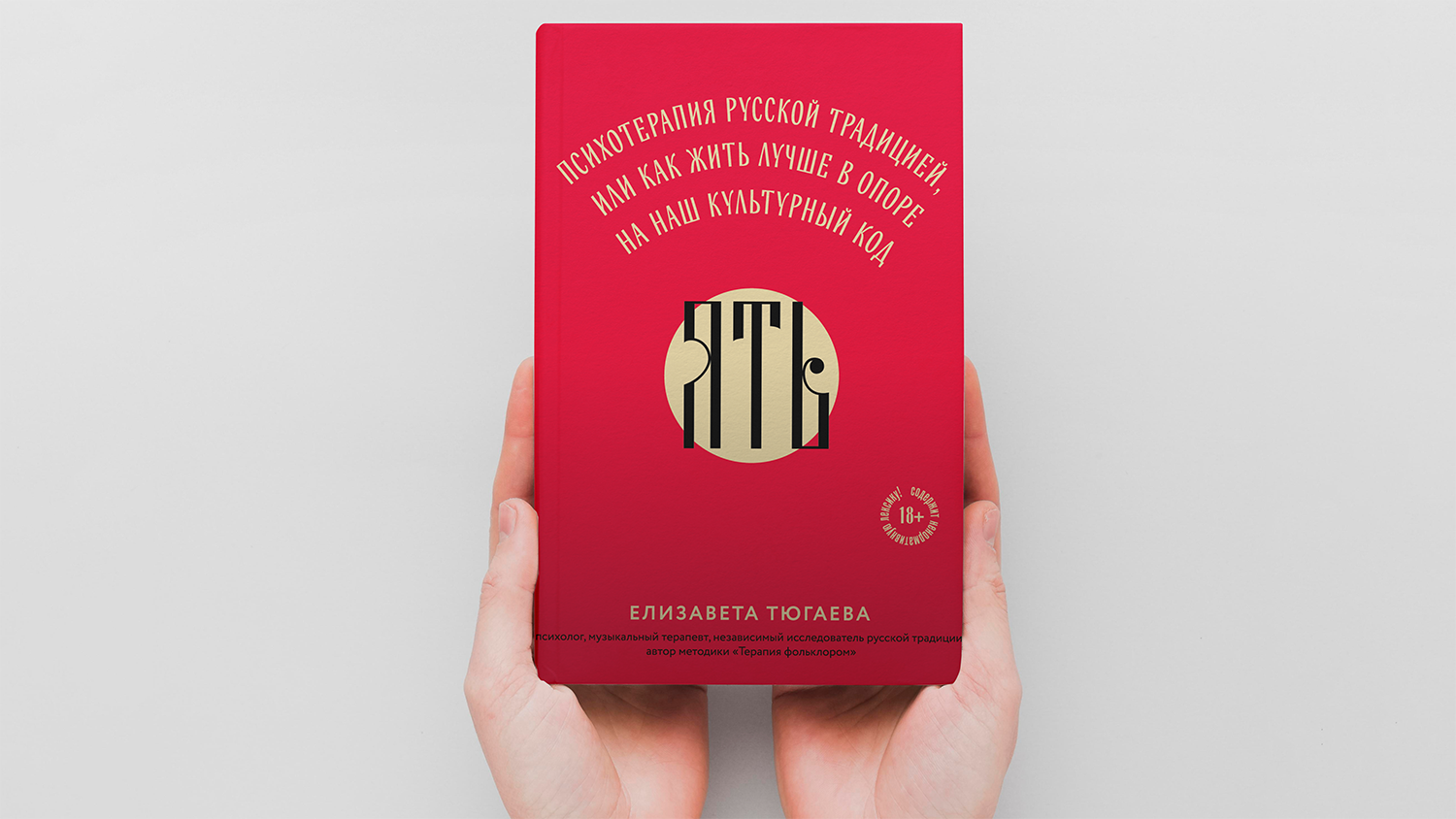

В издательстве «Бомбора» вышла книга психолога Елизаветы Тюгаевой «Ять. Психотерапия русской традицией».

Психолог и исследователь фольклора Елизавета Тюгаева уверена, что фольклор и психология — идеальная пара. Главные герои её книги — бабушки и дедушки, русские крестьяне. Они помогают нам сегодняшним проживать радости и горести, ценить красоту и время, беречь родных и чувствовать себя частью чего-то большего. Её книга посвящена исследованию того, что называется ещё «народной психологией», — это наука о народном духе, об элементах и законах духовно-душевной жизни народов. Она изучает психические процессы, возникновение и развитие которых связано с общностями людей.

Как наши предки справлялись с горем и тревогами? Как в этом им помогали обряды и народные традиции? На эти и другие вопросы в своей книге пытается ответить Елизавета Тюгаева.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок о том, как с помощью народных музыки, танцев, ремёсел и ритуалов обрести душевное спокойствие.

Я считаю себя «желудочком» русской традиции. В том виде, в каком традиция была, она неудобоварима и непонятна современнику. Нужен переводчик с фольклорного. Что я делаю? Собираю разрозненные данные уже записанных не мною этнографических экспедиций, объясняющие модели этнографов, этнологов и этномузыкологов, клею единую картину, выстраиваю свои психологические гипотезы, чем именно это может нам помочь, и иду в «поле» для проверки.

Моё поле — это не деревня, а город и вы. Моя «этнографическая экспедиция» — это совместные с вами лаборатории, где я предлагаю материал в уже «переваренном» мною формате, дополняя его инструментами из психологии и музыкальной терапии, и мы вместе исследуем то, что для Матрёны Ивановны было обыденностью. Поём и обсуждаем, проверяем мои гипотезы, вы мне предлагаете свои, мы вместе дискутируем.

Поскольку я регулярно провожу группы с людьми, и достаточно долго, то у меня уже есть база данных типовых процессов/мыслей/открытий, которые случаются с современными людьми в «поле русской традиции». Мне уже понятно, как применять фольклор в качестве психологического инструмента.

В этой главе я хочу поделиться своим живым опытом как «желудочка» русской традиции, а в качестве «приправы» уже будет выступать не прямая речь Матрёны Ивановны как носителя традиции, а цитаты моих клиентов с занятий как наследников традиции. Горшочек, вари!

Пять уровней терапии фольклором

Терапия фольклором — это интегральная авторская методика применения фольклора в качестве терапевтического инструмента. Звучит наукообразно, сейчас поясню.

Как думаете, чем отличается урок рисования в изостудии от сеанса арт-терапии? Ведь и там и там рисуют. Всё очень просто: в первом случае «просто рисуют» или «учатся рисовать», а во втором рисование становится инструментом в работе с психикой. Результатом урока изо будет сам рисунок, а вот результатом арт-сессии — процессы, которые произойдут с рисующим.

Так же и с терапией фольклором. Чтобы пение песен из формата «на завалинке» стало «терапией фольклором», а хороводы вокруг ёлки превратились в телесно ориентированную практику, важно сопровождение специалистом, владеющим определёнными методиками. В терапии фольклором должны присутствовать четыре элемента: вы, терапевт, сам фольклор и методики его применения.

Главный вопрос в этом процессе: зачем вы поёте/водите хороводы? Какая у вас внутренняя цель? В терапии фольклором русская традиция выступает инструментом для решения актуальных психологических задач: снижение тревожности, повышение эмоционального интеллекта, помощь в сепарационных процессах и многое другое. «Просто попеть» тоже хорошо, полезно и питательно, но эффект будет отличаться в разы. Я выделяю пять базовых уровней работы с этническим кодом любой культуры в психологическом поле.

1. Теория/мировоззрение.

Сейчас вы находитесь именно на этом уровне — пытаетесь разобраться, какие смыслы вкладывали представители культуры в то или иное понятие, как организовывали свою жизнь. Даже понимание процессов и хоть какая-то объясняющая модель происходящего могут быть серьёзными точками опоры. Совсем не обязательно петь песни и водить хороводы, зачастую простое информирование помогает найти решение.

2. Звук, музыка.

Пассивная музыкальная терапия — когда вы слушаете национальную музыку и обсуждаете с терапевтом последующий эффект. Активная музыкальная терапия — когда вы сами играете на национальных инструментах или поёте песни. Мой базовый инструмент в работе — песенная терапия фольклором. Работа с сознанием человека в пространстве совместного пропевания архаичных песен по особой методике. На этом пункте я подробно остановлюсь позже. Убеждена, что песня — самый короткий путь к себе и в традицию.

3. Движение, этнохореография (хороводы, пляс, кадрили, танцы и т. п.).

В главе про тело я уже писала, что Матрёна Ивановна была в хорошем контакте со своим телом. Ещё бы, ведь вся её жизнь была полна телесных практик! Пляска — телесная практика свободы и опоры в движении. Парные кадрили — настоящий тренинг мужско-женских отношений. Хороводы — это глубокая многослойная телесно ориентированная практика, микромодель взаимодействия в социуме, возможность прожить состояния совместности, близости, силы, уникальный опыт соборности в звуке и в теле. На этом остановлюсь подробнее позже.

4. Ремёсла, рукоделие.

Думаю, вы встречали анонсы «куклотерапии», где старинные текстильные куколки применяются в качестве инструмента арт-терапии. На самом деле из любого промысла можно сделать сеанс арта, достаточно, помимо ремесленника, позвать психолога, владеющего «терапией искусствами».

Возьмём, к примеру, «писанку» — роспись воском по сырому яйцу с последующим окрашиванием. Такая обещающая техника с точки зрения психологии. Тут и работа с архетипами (яйцо как сотворение жизни), со стихиями (огонь — в работе используется свеча для топки воска, вода — применяется для окрашивания, земля — в финале «отслужившая, лопнувшая» писанка хоронится в землю). Можно очень интересно развернуть эту практику в работе с женской аудиторией.

5. Обряды, ритуалы.

Этот уровень интегрирует все предыдущие в рамках одного обряда. Например, свадьба, где все участники включены в теорию, поют песни, водят хороводы и проводят ритуалы.

История моего голоса

Когда я поняла, что хочу заниматься русской темой, была одна проблема — голос. Я пела, но не так, как принято в фольклорной среде. Это мучило меня и терзало: как я могу делать такие занятия без специального голоса? В какой-то момент я просто стала вести занятия без оглядки на голос.

В чём проблема, спросите вы? Объясняю. В начале книги я рассказывала вам о кластерах фольклористов, народников. В каждой среде есть особая манера звукоизвлечения, именно ею обучают в специализированных учреждениях. И есть бабушки, те самые носители традиции. Они тоже по-своему поют, причём в каждом регионе свои особенности.

Самое любопытное, что все категории звучат по-разному, и это слышно даже без музыкального образования. Народники — слишком нарочито, сценически празднично, фольклористы — уже близко к оригиналу, но всё-таки не совсем так, как сами бабушки (всё дело в изменившихся условиях жизни: не может городской житель спеть так же, как деревенская Матрёна Ивановна, даже если будет сильно стараться).

Я не имела ни народного, ни фольклорного звука, только музыкальную школу за плечами. Когда стала вести занятия, всё ещё переживала на тему отсутствия правильного звучания. И знаете что? Это оказалось не минусом, а плюсом. Да-да, оказалось, что люди, которые ко мне приходили, с трудом воспринимали «бабушкинские голоса», отказывались слушать оригиналы и просили спеть меня. Вот ведь фокус. Оказалось, что старинная песня, спетая обычным голосом, гораздо ближе простому человеку, если стоит задача её петь, а не слушать. Какие вторые голоса и запевы? О чём вы? Люди свято верят, что петь не умеют. Просто извлечь звук — уже подвиг! И что ж теперь? Молчать и слушать, как поют фольклористы и народники?

Я не против фольклорного звука, мне нравится. Но это как с сарафанами, которые пугают современных людей. Это всё границы, разделяющие узкий круг специалистов и широкие слои населения, пьедестал, отделяющий обычных людей от их же культурного слоя. Потом я и вовсе поняла, что мои занятия превращаются в психологические лаборатории, где важны не ноты, а состояния и процессы людей, и необходимость владения «фольклорным звуком» отпала сама собой.

Для себя я приняла такое решение: не буду форсировать события и учиться в рамках какой-то из манер звукоизвлечения. На сцену я не рвусь, руководить фольклорным коллективом не собираюсь, я работаю как психолог и музыкальный терапевт. Традиция меня меняет, голос трансформируется сам изнутри, а не внешне. Это эксперимент. К какому звуку я приду через десять лет постепенных внутренних перемен? Самой дико интересно.

Чёрные психологи: как формируются негативные установки и чем это опасно