«”Атаман” богатырской заставы»: кем был Илья Муромец и существовал ли он на самом деле

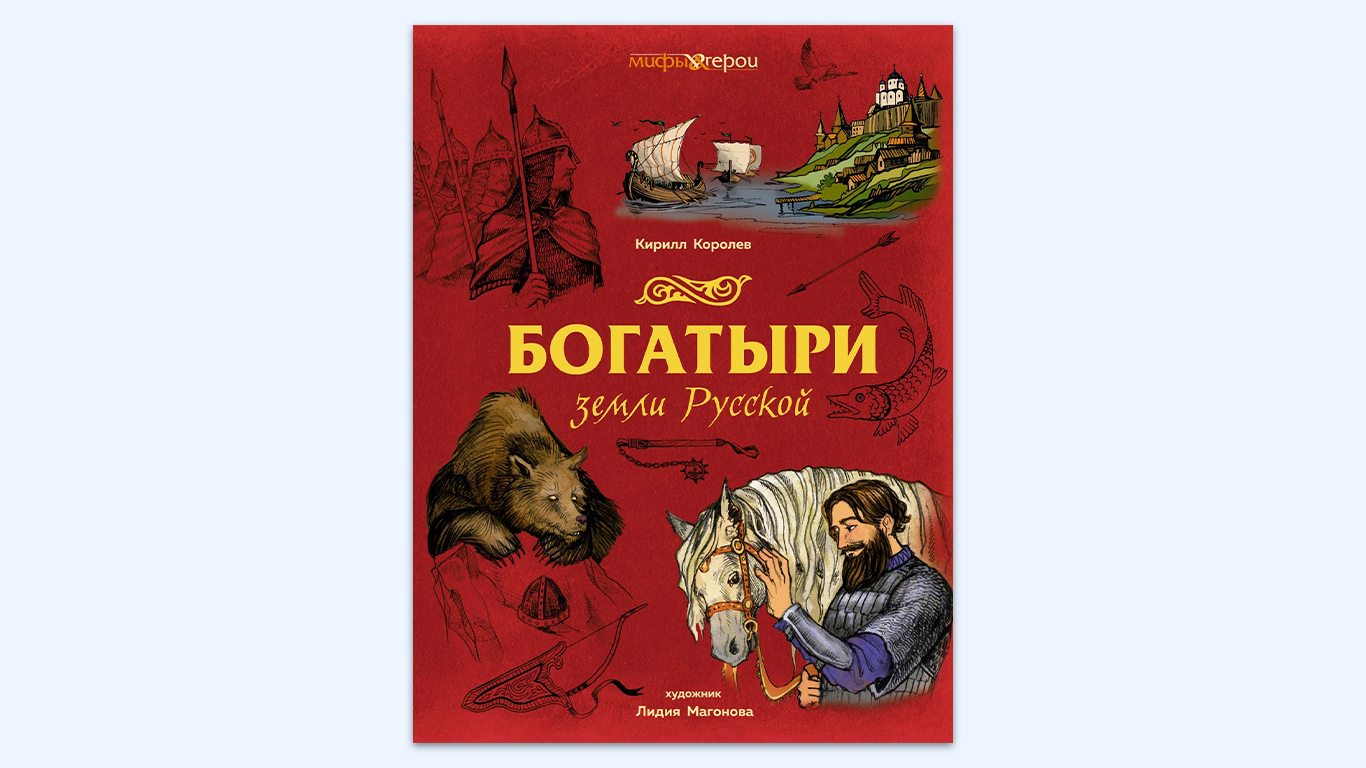

В издательстве «КоЛибри» в апреле вышла книга Кирилла Королёва «Богатыри земли русской».

Переводчик, критик и библиограф Кирилл Королёв известен читателям по произведениям «Нечистая сила. Тёмные духи русского фольклора», «Мир Толкина» и «Энциклопедия сверхъестественных существ». Его новая работа посвящена русским богатырям. Автор рассказывает, когда сложился образ богатыря в отечественной культуре, какие причины этому способствовали и каким образом в русском литературном языке появилось слово «былина». Он описывает, как исследователи и этнографы разделяли богатырей: например, на старшее и младшее поколение, на «подлинных», то есть сражающихся с чудовищами, и «мнимых» — купцов, на «исконных» и «заезжих». Отдельные главы книги посвящены непосредственно историям самих героев: от первых богатырей Волха Всеславича, Микулы Селяниновича и Святогора до популярных Ильи Муромца и Добрыни Никитича и менее известных широкой публике Дюка Степановича и Чурилы Пленковича.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок, в котором рассказывается о трёх самых знаменитых русских витязях и о происхождении Ильи Муромца.

Первые русские богатыри — во всяком случае, те, о которых известно из былин, — немногочисленны, зато пришедших им на смену гораздо больше. Далеко не все богатыри нового поколения прославились настоящими подвигами, однако среди них достаточно героев в полном смысле этого слова, и всё же в богатырской компании особняком стоят трое витязей, которые по праву считаются главными богатырями Руси. Это Илья Муромец сын Иванович, Добрыня Никитич и Алёша Попович.

Сегодня нам настолько привычно объединять этих богатырей в единое целое, что кажется, будто так было всегда. На самом же деле у каждого из этих богатырей имеется собственный свод подвигов, а вместе они, если отталкиваться от содержания былин, сходились лишь изредка.

Совместных действий трёх богатырей в былинах не так много. В былине о поединке Ильи Муромца с сыном сам Илья зовётся «атаманом» богатырской заставы, несущей дозор на границе русских земель; Добрыня служит на заставе писарем, Алёша — и вовсе поваром или конюхом. Некоторые сказители, правда, утверждали, что трое богатырей вместе «стерегли-берегли красен Киев-град», но, скорее всего, такое сближение этих трёх былинных витязей — результат поздних искажений. В былине о Соколе-корабле Илья владеет всем кораблём, Алёша правит на корме, а Добрыня (или Полкан) — на носу; по другой версии былины, Илья — хозяин чудесного корабля, а Добрыня — его «верный слуга». Ещё известны былины, где Илья сходится в бою с Добрыней, а Алёша пытается отбить у Добрыни жену. Вот, пожалуй, и всё.

Тем не менее с конца XIX столетия, когда было написано и предъявлено публике знаменитое живописное полотно Виктора Васнецова «Три богатыря», три былинных персонажа воспринимаются как близкие соратники — если употребить старинный оборот, заединщики; не будет преувеличением сказать, что за минувшие почти полтора столетия три богатыря превратились в своего рода мифологему русской культуры.

Илья Муромец сын Иванович

В городе Муроме Владимирской области очень много достопримечательностей, связанных с именем Ильи Муромца, — и памятник витязю на берегу Оки, и кафе «У Ильи Муромца», и одноимённый родник, и несколько часовен с частицами мощей Ильи Печерского, которого отождествляют с Муромцем; вдобавок по всему городу продают разнообразные сувениры. Это неудивительно, ведь на современной сказочной карте России Муром обозначен как место рождения «наипервейшего» русского богатыря — что вообще-то не совсем корректно, поскольку в былинах сообщается, что «был Илюшенька-то родом из-под Мурома, из богатого села-то Карачарова». Впрочем, сегодня Карачарово — микрорайон Мурома; в самом бывшем селе, на той улице, где якобы родился Илья, висит мемориальная доска, а неподалеку расположился этнокомплекс, где показана «жизнь древнерусского селения времен Ильи Муромца».

В таком активном «присвоении» и использовании фольклорного образа (или бренда, выражаясь современным языком) нет, разумеется, ничего крамольного — в конце концов, Илья Муромец принадлежит, безусловно, к числу тех национальных героев, которыми можно и нужно гордиться и память о которых следует хранить. Другое дело, что историчность былинного богатыря продолжает вызывать много вопросов, так что проводить прямые параллели вряд ли стоит, хотя занятие это и увлекательное.

В 1574 году староста Орши Филон Кмита-Чернобыльский в донесении кастеляну короля Польского сообщал, что «придёт час, будет надобность в Илье Муравленине… коли службе нашей будет потреба». Двадцать лет спустя иезуит Э. Лясота, посланник императора Священной Римской империи, побывал в Киеве и видел там в Софийском соборе усыпальницу некоего «исполина Элии Моровлина». Эти свидетельства считаются косвенными доказательствами историчности Ильи Муромца, которого отдельные былины называют именно Муравлениным. По одной версии, такое прозвище богатырь получил от слова «Моров», как могли ещё называть Муром, или от слова «Моровск» или «Муровск» — имени древнего города, а ныне села под Черниговом.

Кроме того, с XIX столетия обсуждается возможное тождество Ильи Муромца с преподобным Илией Печерским, иноком Киево-Печерского монастыря, якобы родившимся в том же селе Карачарово и в молодости носившим прозвище Чоботок — потому что сумел отбиться сапогом (чоботом) от напавших на него врагов. Этот Илия был канонизирован в XVII веке как Илия Муромец.

Конечно, велик соблазн отыскать исторический «прототип» эпического героя, тем более столь важного для национальной традиции. Однако следует помнить, что эпос в частности и фольклор вообще — вовсе не исторические хроники, поэтому возможных прообразов тех или иных фольклорных персонажей можно лишь предполагать.

Как бы то ни было, жизненный путь былинного Ильи начинался, как пел Владимир Высоцкий, в «страшных муромских лесах». Причём в рассказе о детстве и юности богатыря ещё слышны отголоски архаических представлений о чудесном рождении: Илья родился увечным («ни рук ни ног») и обрёл здоровье и богатырскую силу, просидев сиднем на печи «тридцать лет и три года», только после вмешательства неких высших сущностей:

Во том во городе во Муроме,

Во том селе да Карачарове,

Жил тут Иван сын Тимофеич.

У того Ивана Тимофеича

Было у него едино чадо,

Едино чадо, да единенное;

Оно хворо было у него, нездоровое,

И жил он у него в посторонной хрoмине —

Он тридцать лет тут без ног сидел.

В разных вариантах былины об исцелении Ильи богатыря избавляют от недуга либо калики перехожие, либо ангелы, посланные Богородицей, либо Николай Чудотворец, а то и сам Христос. Показательно, что вместе с исцелением герой обретает немереную силу, когда отпивает из чаши с волшебным питьём (снова архаический мотив), и ему приходится сделать ещё глоток, чтобы избавиться от «лишней» силы.

Калики предрекли Илье, что ему «смерть в бою на роду не писана», дали новое имя («Ишше будь ты свет да Муромец, Илья Муромец да свет Иванович» вместо прежнего «Илейко») и велели отправлять из дома на богатырские подвиги, а также поставили любопытное условие: ни в коем случае не биться против старших богатырей:

Не ходи драться со Святогором-богатырём:

Его и земля на себе через силу носит;

Не ходи драться с Самсоном-богатырём:

У него на голове семь власов ангельских;

Не бейся и с родом Микуловым:

Его любит матушка сыра-земля;

Не ходи ещё на Вольгу Сеславьича:

Он не силою возьмёт,

Так хитростью-мудростью.

Этот запрет, возможно, отражает «промежуточное» положение Ильи между двумя поколениями богатырей: он единственный среди воинов нового поколения встречает первого богатыря — Святогора и становится побратимом ему, единственный «крутит муры» с «дикими богатырками» — с женой Святогора и «бабой Златыгоркой», а Самсон зовёт его «крестничком». Фактически Илья — богатырь-«посредник» между старыми и новыми богатырями — вот почему в былинах он неизменно «удалой», полный сил и одновременно «седой», возрастной по сравнению с прочими младшими богатырями.

«Плохие девочки»: как царица Ариадна предала семью и государство, чтобы спасти любимого