Сын богатого пьяницы: что мешало поэту Серебряного века выпустить сборник стихов

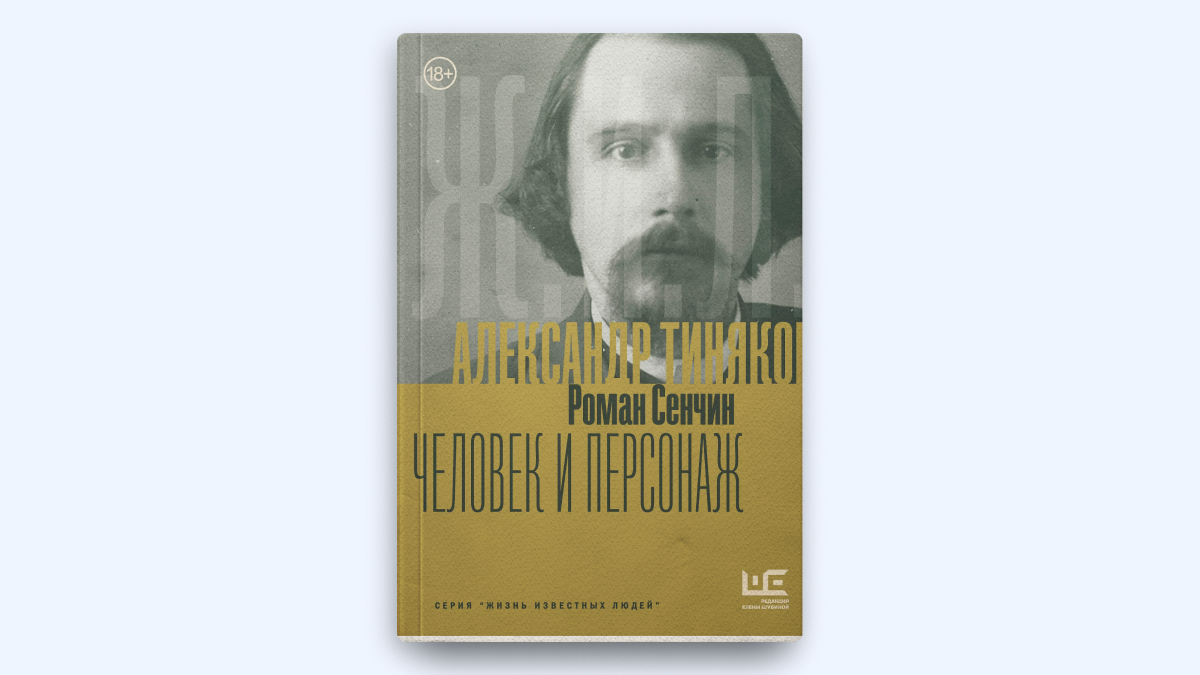

В редакции Елены Шубиной в июне вышла биографическая книга о забытом поэте — «Александр Тиняков: Человек и персонаж».

Лауреат литературных премий, автор романов о жизни русского народа в разные периоды Роман Сенчин свою новую книгу посвятил практически забытому поэту Серебряного века Александру Тинякову, в последнее время обретшего новую популярность в литературных кругах. Он учился у таких великих мастеров слова как Брюсов, Гумилев, Цветаева и другие. К своим стихам Тиняков был очень строг, часто они давались поэту с трудом и претерпевали много изменений.

Пользуясь архивными документами, воспоминаниями о Тинякове его современников, Сенчин рассказывает о детстве и юношеских годах поэта, его первых стихотворениях и успехах, жизни в петербургском и московском литературном обществе и многом другом. В книге также приведены отрывки из очерков известных поэтов и писателей о Тинякове, представлены его стихотворения.

С разрешения издательства, «Рамблер» публикует отрывок из книги о том, как Тиняков готовился к изданию своего первого сборника стихов и какое впечатление он произвёл на поэта и переводчика Владислава Ходасевича.

Томик «Navis nigra. Стихи 1905–1912 гг.» герой нашей книги собирал тщательно и долго. Советовался со своим учителем Брюсовым, что засвидетельствовано в письме Валерия Яковлевича, написанном за два года до выхода сборника:

…Среди стихотворений, собранных Вами на «Черном корабле», есть несколько очень удачных. Два основных Ваших недостатка: пристрастие к хитрым рифмам и пристрастие к слишком страшным темам. От того и другого освободиться можно. Два основных достоинства Ваших стихов: ясность, чёткость образов и мелодичность стиха.

От «пристрастия к слишком страшным темам» Тиняков, как мы увидим, освободиться не захотел или не смог. Изменилось качество выражения этих «страшных тем». Правда, произойдёт это много позже…

Здесь я снова обращусь к Владиславу Ходасевичу, так как других свидетельств условно московского периода жизни Тинякова (хотя в Москве он появлялся наездами), в отличие от петербургско-петроградско-ленинградского, почти нет. Вот что вспоминает Ходасевич в очерке «Неудачники», написанном в 1935-м:

В 1904 году в альманахе «Гриф» появилось несколько довольно слабых стихотворений за подписью «Одинокий», а вскоре приехал в Москву и сам автор. Модернистские редакции и салоны стал посещать молодой человек довольно странного вида. Носил он черную люстриновую блузу, доходившую до колен и подвязанную узеньким ремешком. Чёрные волосы падали ему до плеч и вились крупными локонами. Очень большие чёрные глаза, обведённые тёмными кругами, смотрели тяжело. Черты бледного лица правильны, тонки, почти красивы.

У дам молодой человек имел несомненный успех, которого, впрочем, не искал. Кто-то уже называл его «нестеровским мальчиком», кто-то — «флорентийским юношей». Однако, если всмотреться попристальней, можно было заметить, что тонкость его уж не так тонка, что лицо, пожалуй, у него грубовато, голос деревенский, а выговор семинарский, что ноги в стоптанных сапогах он ставит носками внутрь. Словом, сквозь романтическую наружность сквозило что-то плебейское.

О себе он рассказывал, что зовут его Александр Иванович Тиняков, что он — сын богача-помещика, непробудного пьяницы и к тому же скряги. <…> Он был неизменно серьёзен и неизменно почтителен. Сам не шутил никогда, на чужие шутки лишь принуждённо улыбался, как-то странно приподымая верхнюю губу. Ко всем поэтам, от самых прославленных до самых ничтожных, относился с одинаковым благоговением; всё, что писалось в стихах, ценил на вес золота.

Чувствовалось, что собственные стихи нелегко ему даются. Все, что писал он, выходило вполне посредственно. Написав стихотворение, он его переписывал в большую тетрадь, а затем по очереди читал всем, кому попало, с одинаковым вниманием выслушивая суждения знатоков и совершенных профанов. Все суждения тут же записывал на полях — и стихи подвергались многократным переделкам, от которых становилось не лучше, а порой даже хуже.

Со всем тем, за смиренною внешностью он таил самолюбие довольно воспалённое. На мой взгляд, оно-то его и погубило. С ним случилось то, что случилось с очень многими товарищами моей стихотворной юности. Он стал подготовлять первую книжку своих стихов, и чем больше по виду смиренничал, тем жгучее в нем разгоралась надежда, что с выходом книги судьба его разом, по волшебству, изменится: из рядовых начинающих стихотворцев попадёт он в число прославленных.

Подобно Брюсову (которому вообще сильно подражал), своей книге он решил дать латинское имя: «Навис нигер» — и благодарил меня очень истово, когда я ему разъяснил, что следует сказать «Навис нигра». К предстоящему выходу книги готовился он чуть ли не с постом и молитвою. Чуть ли не каждая его фраза начиналась словами: «Когда выйдет книга…»

Постепенно, однако же, грядущее событие в его сознании стало превращаться из личного в какое-то очень важное вообще. Казалось, новая эра должна начаться не только в жизни Александра Тинякова (на обложке решено было поставить полное имя, а не псевдоним (впрочем, и псевдоним был указан. — Р.С.): должно быть, затем, чтобы грядущая слава не ошиблась адресом). Казалось, всё переменится в ходе поэзии, литературы, самой вселенной.

Но готовил Александр Иванович книгу слишком долго — она вышла в год, когда читателей увлек только что народившийся акмеизм, когда критики ругались из-за будетлян и эгофутуристов. Запоздалого символиста Тинякова, которому тогда исполнилось двадцать шесть, почти не заметили. «Всегдашние дети вчерашнего дня», — охарактеризовал собранное в «Navis nigra» Николай Гумилев.

Мешали выпустить книгу раньше не только строгость автора к своим произведениям, но и обстоятельства жизни. Вот из тетради Тинякова со стихами и рабочими записями 1909–1912 годов (сохранившиеся тетради допетербургского периода хранятся в Государственном музее И.С.Тургенева в Орле; некоторые страницы выложены на сайте музея):

В половине июля 1910 г. я тяжело заболел, и моя литературная деятельность возобновилась лишь в январе 1911 г.; к очень большому для меня сожалению, тетрадь от 1 янв. 1910 г. с переписанными набело стихами пропала во время моих скитаний по больницам, но, к счастию, у меня остались черновики почти всех моих стихотворений.

Убедившись теперь, что чистовой тетради мне не вернуть, я решил по черновикам восстановить все наиболее значительные стихи и собрать их здесь, переписав по порядку. Что касается последних стихов 1909 г., то сделать это было очень легко, так как сохранилась библиографическая запись о порядке их написания. О стихах 1910 год. такой записи не сохранилось, и пришлось разбираться в массе черновиков…

Может, и отец не давал достаточную для издания книги сумму…

Издаваться за свой счёт или за счёт меценатов было популярно в России. Особенного расцвета этот способ донести свои произведения до читателя достиг в Серебряном веке. Причём в первую очередь среди стихотворцев. Тоненькие книжки стихов заполонили магазины, их пытались продавать на улице, как пирожки и папиросы, на творческих вечерах… Россию часто называют страной поэтов, и в 1900–1910-х они, кажется, впервые действительно явились массово (или, вернее, массою).

Все не только сочиняли стихи, но и стремились их опубликовать, издать книжку, прочитать со сцены. Многие будущие классики Серебряного века начинали с книжек за свой счёт. Брюсов, Игорь Северянин, Цветаева, тот же Гумилев. Ну и большая часть тех, кто вроде бы не оставил следа. Таких были сотни и сотни. Достаточно заглянуть в книгу Николая Гумилева «Письма о русской поэзии», чтобы убедиться, что происходило тогда в литературе.

«Коммерциализация а-ля Голливуд»: почему Тарковский уехал из России