Редкие гады: кого поймали в водах Антарктики советские учёные

В издательстве «АСТ» в июле вышел иллюстрированный атлас по освоению южного полушария Земли — «Антарктида. История изучения ледяного континента».

16 января 1820 года русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли Антарктиду и ряд островов в Антарктическом и Тихом океанах. Их дело продолжили участники первой советской антарктической экспедиции, которые в 1955 году отправились в Антарктику, чтобы начать её планомерное изучение. Под руководством капитана дальнего плавания Ивана Мана на электроходе «Обь» наши учёные первыми достигли Южного геомагнитного полюса Земли, в тяжелейших условиях исследовали Центральную и Восточную Антарктиду, моря Южного океана. В 1956 году создали первую внутриконтинентальную советскую научную станцию — Пионерская — в Антарктиде. На счету советских учёных — десятки научных открытий.

В своей книге журналист Дмитрий Иванов, автор книг «Великие русские мореплаватели», «Арктика. История освоения Крайнего Севера» и других, много лет занимающийся изучением истории географических открытий, подробно рассказывает об экспедиции советских исследователей в Антарктику. Он приводит отрывки из воспоминаний членов экипажа, обнародует многочисленные архивные данные. Книга иллюстрируется реальными фотографиями, картинами, гравюрами и зарисовками, которые дают самое чёткое представление о первопроходцах Антарктики и их вкладе в освоение этого континента.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о первом улове советских исследователей в водах Антарктики, а также о том, как они достигли Берега Нокса.

Первый трал

3 марта «Обь» закончила работы в море Дейвиса, вышла в открытый океан и направилась вдоль кромки шельфового ледника Шеклтона. Эта гигантская ледяная река, стекающая в море с континента, простирается более чем на 400 км с запада на восток и на 170 км с юга на север. Толщина ледника достигает 200 м. От него откалываются огромные столовые айсберги, которые довелось наблюдать участникам экспедиции.

С наступлением осени в Южном полушарии погода в Антарктике резко переменилась. Мороз начал сковывать море, «Обь» шла среди «сала» и блинчатого льда. Работу учёных осложняли участившиеся туманы, пурга и штормовой ветер. Часто судно со всех сторон окружали айсберги, что в условиях плохой видимости делало плавание весьма опасным.

Капитан Ман приказал держать постоянно включённым радиолокатор, с помощью которого удавалось найти проход во льдах. Но иногда судну приходилось отступать. Из записей в журнале экспедиции от 3 марта: «17 ч. 02 м. Вошли в молодой лёд. Идём среди айсбергов. Курс 53°. 17 ч. 28 м. Легли на курс 283° ввиду невозможности движения вперёд. На пути гряда айсбергов с набитым между ними льдом. Следуем по кромке льда, выбирая более лёгкий возможный путь следования по назначению».

4 марта впервые в водах Антарктики советские исследователи использовали трал на дне океана — большую сеть на жёсткой основе с входным отверстием опустили на дно на стальном тросе при помощи мощной лебёдки. Затем «Обь» на самом малом ходу пошла вперёд, и трал в течение получаса волочился по дну, собирая всё, что встречалось ему на пути. К моменту подъёма трала на кормовой палубе собрались команда корабля и едва ли не все участники экспедиции.

Евгений Сузюмов, учёный секретарь экспедиции, вспоминал этот эпизод: «И вот трал уже поднят над водой. С него потоками стекает вода, а на самом дне его, или, как говорят, “в кутке” или “мошне”, скопилась тёмная масса ила и камней, блеснула серебристая рыбья чешуя и выглядывают красные морские звёздочки».

Интерес к антарктическому «улову» был необычайный, биологи едва смогли пробиться сквозь толпу взволнованных зрителей. Первая добыча и впрямь оказалась богатой. Из отчёта Владимира Корта: «Трал принёс большое количество… самых разнообразных донных морских животных, как беспозвоночных, так и рыб. Многие из них… изучены ещё очень слабо. В улове больше всего было иглокожих (морские звёзды, офиуры, голотурии, морские ежи), далее следовали губки, многочисленные креветки и другие весьма необычные ракообразные, черви, моллюски, одиночные кораллы.

Было поймано четыре небольших осьминога. В трал попало более двух десятков рыб, принадлежащих к восьми видам различных семейств. Два из них близки к рыбам наших арктических и дальневосточных морей, например похожий на угрёнка антарктический ликод и прозрачно-студенистая рыба семейства морских слизней — Паралипарис Уилда. Эта рыба до последнего была известна лишь по одному экземпляру, добытому австралийской экспедицией Моусона более 40 лет назад. Пойманный нашими биологами экземпляр является вторым за всю историю исследования Антарктики».

Биологи ликовали: вопреки всем предположениям жизнь в антарктических водах оказалась даже богаче, чем в высоких широтах Арктики. Учёные тут же приступили к лабораторным исследованиям — наиболее ценные образцы они фиксировали спиртом и формалином, а также занялись определением и описанием добытых представителей антарктической морской фауны.

У неведомого Берега Нокса

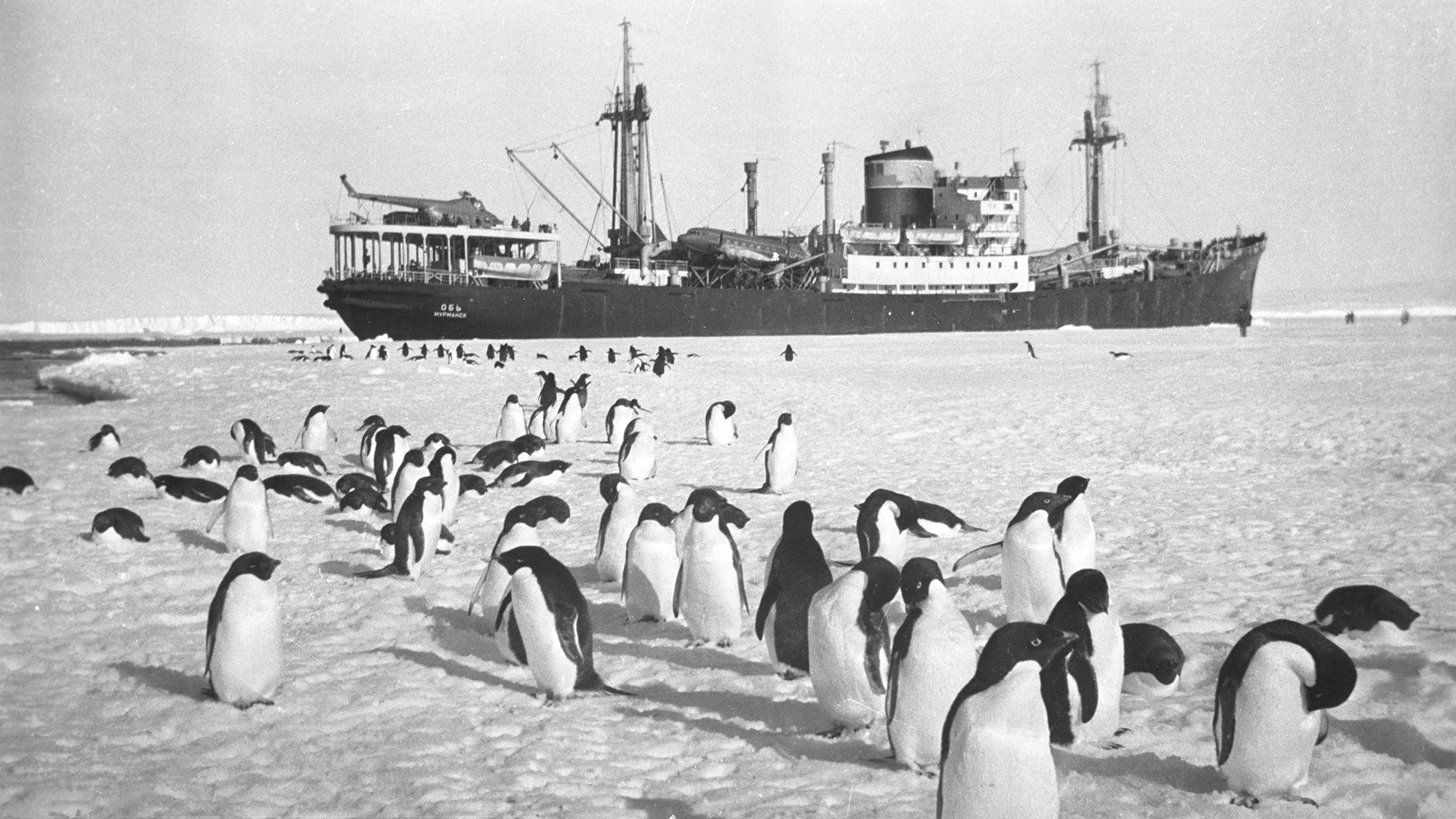

Советская экспедиция в Антарктике, на заднем плане - электроход «Обь» в бухте Депо, 1956 год.

«Обь» продолжала двигаться на восток уже вдоль Берега Нокса. На эту территорию шестого материка ещё не ступала нога человека. Берег Нокса — это часть обширного и труднодоступного района под названием Земля Уилкса. Его открыл американский исследователь Чарльз Уилкс, который 13 февраля 1840 года заметил с борта своего корабля землю, покрытую снегом и льдом. Почти 100 лет никто не мог подтвердить это открытие, пока в 1931 году знаменитый австралиец Дуглас Моусон не увидел с самолёта холмистую линию Берега Нокса и определил, что он лежит значительно южнее точки, указанной Уилксом.

Советская экспедиция планировала подойти к юго-восточному углу ледника Шеклтона, в район острова Боумен. Целый день судно шло со скоростью 3–5 миль в час через морские битые льды, пробиваясь сквозь пелену тумана и снегопада. Однако плотность льда только возрастала, и «Обь» сбавила ход. Разразившаяся пурга, превратившая всё вокруг в непроглядную белую завесу, заставила судно повернуть обратно. Капитан Ман приказал прекратить попытки прорваться к берегу и возвращаться на чистую воду, за кромку льда.

6 марта море не переставало штормить, снег и туман ограничивали видимость. Работать участникам экспедиции было тяжело, но и в этих условиях, в почти неисследованных местах, они выполнили две океанографические станции. По совету метеорологов «Обь» легла в дрейф, чтобы дождаться улучшения погоды. По их данным, судно попало в циклон, который двигался с запада на восток и должен был вскоре миновать район работ экспедиции. И действительно, через два часа стихла пурга, ушёл туман и показалась линия горизонта.

На южной стороне небосвода путешественники увидели широкое тёмное пятно — верный признак морских вод, свободных ото льда. Туда и устремилась «Обь», проламывая ледяные поля в очередной попытке достичь берегов материка. Уже в кромешной тьме показалась полоска чистой воды, но капитан, опасаясь ледового плена, вновь отдал команду лечь на обратный курс.

Это было особенно досадно — казалось, таинственный Берег Нокса совсем близко. Начальник экспедиции Корт даже пытался было спорить с капитаном. Но Ман был непреклонен: рисковать судном и людьми нельзя.

Утром 7 марта «Обь» снова двинулась на юг. Быстро форсировав полосу льда, судно вышло на чистую воду. Ман решил осмотреть окрестности сверху. На каждом судне на верхушке фок-мачты закреплён наблюдательный пункт — небольшая кабинка, снабжённая телефоном и сигнализацией. Когда-то для этих целей использовали бочку, и это название так и закрепилось во флоте. Поднявшийся в «бочку» Ман сообщил, что полоса чистой воды уходит за горизонт. Это была отличная новость, у экспедиции появился шанс достичь Берега Нокса.

По широкой полосе чистой воды «Обь» полным ходом пошла к материку. Вскоре участники экспедиции увидели в бинокли ледяной склон. В разрывах облаков появилось солнце, лучи которого осветили далёкую полоску ледяного берега. В этих совершенно неисследованных местах решено было выполнить очередную океанографическую станцию. Вновь в глубины океана опустили батометры, вертушки, грунтовые трубки, дночерпатели, планктонные сетки.

При крепком семибалльном ветре работать даже в толстых ватных костюмах было нестерпимо холодно. Выглянувшее солнце дало возможность морякам определить координаты судна. «Обь» находилась почти в том самом месте, где 116 лет назад Уилкс впервые увидел Берег Нокса.

Экспедиция продолжила своё движение к материку, обходя айсберги и большие льдины. Берег Нокса уже можно было рассмотреть и без бинокля — ледниковый щит, круто поднимающийся от моря в глубь материка, ледяные склоны и обрывы, испещрённые трещинами. В трёх милях от Берега Нокса «Обь» вновь легла в дрейф, чтобы дать возможность учёным провести ещё одну океанографическую станцию.

Перед участниками экспедиции предстала белая линия берега, резко отклоняющаяся к востоку. За ней был виден вдали тёмный каменный участок суши. В нём исследователи узнали один из островов, обнаруженный ещё 16 января советской антарктической экспедицией во время полёта над этим районом на самолете Ли-2. Архипелагу дали название — остров Пионеров.

Змеиное царство: что раньше находилось на месте Казанского кремля