Как и почему гибли советские космонавты

Среди всех достоинств и недостатков Советского Союза невозможно не выделить один факт - именно СССР отправил первого человека в космос.

Судьба Юрия Гагарина трагически оборвалась в 34 года, но была очень яркой, наполненной всенародной любовью, славой и почитанием. О нём написано множество книг, снято множество фильмов и рассказано множество историй.

“Умный журнал” же сегодня хочет рассказать о других. О тех, кто не занял в народной памяти такого же места, как Гагарин - но, также, как и он, отдал своему делу всё до капли. О тех, кто горел, разбивался о землю и задыхался в вакууме. О тех, кто своим мужеством и самопожертвованием сделал просторы Вселенной ближе для всего человечества.

“Я сам виноват. Сам...”

Далеко не все, кто отдал жизнь делу освоения космоса, взлетали когда-нибудь к звёздам. Валентин Бондаренко, например, даже не дошёл до стартовой площадки.

Валентин Бондаренко

Уроженец Харькова был самым молодым в первом отряде космонавтов. Это легендарное подразделение было сформировано ВВС СССР. Оно включало всех первых покорителей космоса: Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Германа Титова и других.

Бондаренко проходил подготовку наравне со всеми и по некоторым параметрам выделялся в этой выдающейся компании.

Алексей Леонов - первый человек, вышедший в открытый космос - так отзывался о Бондаренко:

“В настольный теннис Валентина никто обыграть не мог. Он никогда не обижался на дружеские шутки. А когда “попадался”, то смеялся вместе со всеми. Если у человека есть чувство юмора и относительно себя – это, как правило, добрый человек. Смелости и решимости ему было не занимать”.

Алексей Леонов во время первого в истории выхода в открытый космос 18 марта 1965 года

Отвагу Бондаренко отмечали и другие сослуживцы. Рассказывали, что однажды он без колебаний поднялся по водосточной трубе на пятый этаж, чтобы помочь испуганному ребёнку, стоявшему на подоконнике.

“Я всегда восторгался его самоотверженностью и решительностью. Меня и теперь трясёт, когда вспоминаю, как Валентин поднимался по водосточной трубе. А ведь каждую секунду он мог свалиться вместе с трубой - делился воспоминаниями космонавт Георгий Шонин - Но тогда всё окончилось благополучно. Внизу Валентина встретили как героя, а он, улыбаясь, отмахнулся: “Бывает и куда сложнее”.

Георгий Шонин (слева) на почтовой марке

К огромному сожалению, вскоре удача оставила блестящего лётчика и кандидата в космонавты. 23 марта 1961 года Бондаренко проходил десятисуточное пребывание в сурдобарокамере. Это было тесное звукоизолированное помещение, где имитировались условия космического корабля - пониженное давление и обогащённая кислородом атмосфера.

Вид сурдобарокамеры изнутри и извне

Десять суток подходили к концу. Всё проходило абсолютно нормально, пока в дело не вмешалась страшная случайность. По завершении одного из медицинских тестов, Валентин Бондаренко снял закреплённые на теле датчики и протер места их закрепления смоченным в спирте ватным тампоном, который потом не глядя отбросил. Тампон попал на раскалённую спираль электрической плитки и мгновенно вспыхнул. В обогащённой кислородом атмосфере огонь распространился с огромной скоростью - загорелась и шерстяная одежда на Бондаренко.

У сурдобарокамеры дежурили люди, но открывать её сразу было нельзя из-за огромного перепада давления - поэтому оказать своевременную помощь не удалось.

Когда пострадавшего достали и доставили в Боткинскую больницу, у него обгорело подавляющее большинство кожного покрова. Врачи восемь часов боролись за его жизнь. Всё это время в больнице провела группа космонавтов во главе с Юрием Гагариным.

Жена Валентина Бондаренко Анна вспоминала, как её с маленьким сыном привели в палату к мужу: “Да, он узнал, что я пришла. Узнал... Говорит: “Ну, Анюта, всё”. И нас сразу увезли. В три часа дня на следующий день сказали, что он умер”.

Валентин Бондаренко с женой и сыном Сашей

Валентин Бондаренко скончался от ожогового шока, не дожив 19 дней до первого полёта человека в космос. В памяти его сослуживцев навсегда остался эпизод, когда, ворвавшись наконец в сурдобарокамеру, они увидели своего товарища, оставшегося в сознании и повторяющего: “Никого не наказывайте. Я сам виноват. Сам…”

Смерть, проложившая дорогу

Первый в истории космический полёт, унёсший жизнь космонавта, происходил с 23 по 24 апреля 1967 года. Это был первый пилотируемый полёт космического корабля модели “Союз”. Данная модель не только используется по сей день, но и в настоящее время является единственной, способной доставлять экипаж на Международную космическую станцию.

Корабль “Союз” в наше время

Многие специалисты признают, что миссия “Союз-1” была поспешной. Первые три испытательных беспилотных пуска кораблей этой серии оказались полностью или частично неудачными, инженеры зафиксировали множество недочётов в конструкции корабля.

Однако руководство космической отрасли испытывало сильное давление сверху. Советские власти были недовольны, что за предыдущие два года в в стране не было осуществлено ни одного пилотируемого полёта, в то время как США с марта 1965 года по ноябрь 1966 года провели десять пилотируемых полётов на кораблях модели “Джемини”, впервые осуществив орбитальные маневры, сближение кораблей и орбитальную стыковку, поставив рекорды длительности и высоты пилотируемого полета, а также длительности выхода в открытый космос.

В связи с этим было принято решение не только запустить в космос “Союз” с пилотом, но и осуществить первую в истории стыковку двух пилотируемых кораблей. Старт “Союза-2” планировался на следующий день.

Впрочем, второй корабль так и не поднялся в воздух - неполадки у “Союза-1” начались сразу после выхода на орбиту. Одна из двух панелей солнечных батарей не раскрылась, что породило дефицит электроэнергии. Пилот - космонавт Владимир Комаров - пытался открыть панель, раскручивая корабль вокруг своей оси, однако это не помогло.

Владимир Комаров

В связи с неполадками было решено досрочно прекратить полёт и начать снижение. “Союз-1” успешно сошёл с орбиты, но после входа в атмосферу события приняли наихудший оборот - на высоте 7 километров вытяжной парашют не смог вытянуть из лотка основной парашют. На высоте 1,5 километра должен был выйти запасной парашют - он сработал, но не смог наполниться, так как его стропы обмотались вокруг неотстреленного вытяжного парашюта основной системы.

Спускаемый аппарат ударился о землю со скоростью около 50 м/с, что привело к мгновенной гибели космонавта. При этом были повреждены ёмкости с пероксидом водорода, который загорелся, в результате чего аппарат практически полностью сгорел.

Один из руководителей космической программы СССР Николай Каманин писал в своём дневнике:

“Через час раскопок мы обнаружили тело Комарова среди обломков корабля. Первое время было трудно разобрать, где голова, где руки и ноги. По-видимому, Комаров погиб во время удара корабля о землю, а пожар превратил его тело в небольшой обгорелый комок размером 30 на 80 сантиметров”.

Причины роковых неполадок так до конца и не были выяснены. Основная версия гласила, что поверхность лотка выброса парашюта стала липкой - либо из-за нарушения процедуры покраски, либо из-за применения в спешке подручных материалов. Также рассматривался вариант деформации стенок парашютного лотка в полёте из-за перепада давления.

Шок от смерти космонавта спровоцировал полуторагодовой перерыв в пилотируемых полётах. В течение этого периода было выполнено 6 беспилотных пусков, а конструкция корабля подверглась значительной переработке.

16 января 1969 года “Союз-4” и “Союз-5” осуществили первую в истории стыковку пилотируемых кораблей.

Владимир Комаров с Юрием Гагариным. Гагарин был дублёром Комарова во время миссии “Союз-1”

Убитые вакуумом

Последний трагический случай в истории отечественной космонавтики произошёл 30 июня 1971 года.

Миссия “Союз-11” осуществляла крайне важную и амбициозную задачу - стыковку и доставку экипажа на первую в мире пилотируемую космическую станцию - “Салют-1”.

Миссия была тем сложнее, что предыдущий корабль, “Союз-10”, не смог с ней справиться - из-за неполадок системы управления стыковочный аппарат был повреждён о корпус станции.

Более того, на “Союз-11” заступал дублирующий экипаж - основной, с Алексеем Леоновым, сняли по состоянию здоровья. Тем не менее, тройка в составе командира Георгия Добровольского, бортинженера Владислава Волкова и инженера-исследователя Виктора Пацаева (первого астронома, вышедшего в космос) прекрасно справилась не только со стыковкой, но и с трудностями, возникшими на борту станции - космонавтам пришлось чинить вентиляционную систему и налаживать телевизионную связь с Землёй.

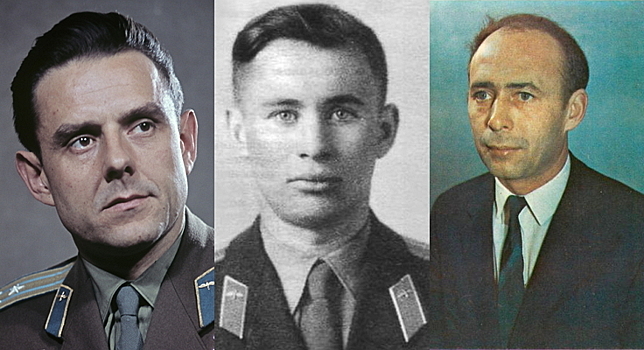

Слева направо - Добровольский, Волков, Пацаев

29 июня миссия была планово прекращена - “Союз-11” отделился от станции и начал снижение.

В отличие от случая с Комаровым, посадка прошла совершенно нормально - аппарат мягко приземлился в запланированном районе. Всё было в порядке, кроме одного - экипаж не выходил на связь.

Прибывшая поисковая группа обнаружила три мёртвых тела. Смерть наступила от взрывной декомпрессии - вскрытие показало наличие пузырьков воздуха по всей кровеносной системе космонавтов и лопнувшие барабанные перепонки.

Поисковая группа у спускаемого аппарата “Союза-11”

В кабине были выключены передатчики и приёмники. Плечевые ремни у всех троих членов экипажа оказались отстёгнуты, а ремни Добровольского перепутаны и застёгнут только верхний поясной замок.

Анализ записей бортового регистратора позволил установить - на высоте более 150 километров давление в спускаемом аппарате стало резко снижаться и в течение 115 секунд упало до 50 миллиметров ртутного столба. Темп снижения давления соответствовал открытому вентиляционному клапану.

Следственная комиссия пришла к однозначному выводу - в условиях космического пространства преждевременно открылся клапан, который должен открываться на небольшой высоте и обеспечивать приток свежего воздуха. В результате этого произошла разгерметизация кабины, и экипаж погиб.

Положение тел членов экипажа свидетельствовало о том, что они пытались ликвидировать утечку воздуха, однако их действия были затруднены сильными болями по всему телу и быстро наступившей глухотой (из-за лопнувших барабанных перепонок). Кроме того, из-за разгерметизации кабину заполнил туман.

Члены экипажа, сняв ремни, всё-таки сумели добраться до клапанов, но ошиблись и закрыли не тот. Когда Георгий Добровольский (по другим данным, Виктор Пацаев) обнаружил истинную причину разгерметизации, ему уже не хватило времени устранить её.

После катастрофы последовал 27-месячный перерыв в полётах. При исследованиях так и не удалось воспроизвести события, благодаря которым вентиляционный клапан мог бы преждевременно открыться. Тем не менее, конструкция кабины была пересмотрена - устройства управления поместили таким образом, чтобы до них можно было добраться, не отстёгиваясь.

К тому же, с тех пор и по сегодняшний день подъём на орбиту и спуск экипаж должен осуществлять в скафандрах серии “Сокол”. Из-за этого в “Союзе” уменьшилось и количество мест - с трёх до двух (место третьего члена экипажа заняла установка автономного обеспечения жизнедеятельности с баллонами со сжатым воздухом).