«Стеллаж будет выглядеть лучше, если его сжечь»

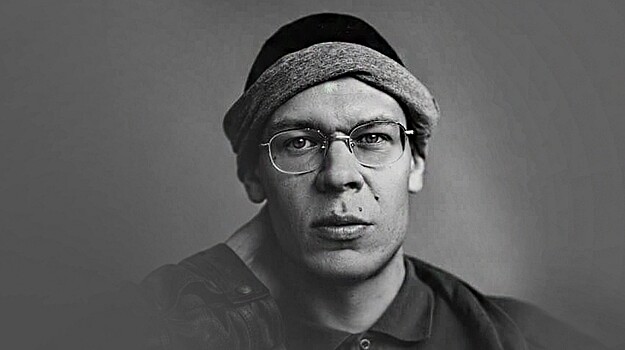

Илья Смирнов учился в Венской академии изобразительных искусств, основал галерею в Нью-Йорке, делал проекты с Эдом Форньелем («тысяча аргентинских тараканов инсценируют апокалипсис в специально построенном лабиринте»), сделал звезду из Эммы Макмиллан. Год назад Илья приехал в Москву, чтобы присмотреться к местному рынку и, может быть, открыть здесь филиал галереи. Илья — один из четырех кураторов «Старта», проекта ЦСИ «Винзавод», помогающего юным дарованиям сделать первые шаги в мире актуального искусства. С 10 октября все желающие смогут посмотреть в «Старте» выставку Даши Кузнецовой «Кто у меня мать на самом деле», которую они сделали вместе со Смирновым. «Шторм» поговорил с куратором о православной демонологии, психиатрии и неомодернизме. — Расскажи в общих чертах о выставке Даши Кузнецовой и кто у нее мать на самом деле? — Даша в основном работает с рисунком, но для выставки в «Старте» мы решили сделать что-то другое. Нам показалось, что узкое, вытянутое пространство идеально подойдет для настенных скульптур. Там есть одна большая работа — живопись маслом на доске. Есть стол, заполненный песком, с прорезанными деталями, тоже из дерева, на нем стоят свечи. Центральная работа — алтарь, это что-то вроде ретабло, которое висит на стене. Есть стеллаж, который полностью обожжен при помощи газовой горелки, на нем стоит небольшая глиняная скульптура. Рисунок мы оставили только один. Что касается концептуальной составляющей, нашим главным референсом были культистские мотивы, религиозная иконография, православная демонология, какое-то время назад вышла отличная книжка Михаила Майзульса, которая называется «Анатомия ада». Там довольно интересные образы, и Даша иногда к ним обращается. — А это имеет отношение к магии? Сейчас многие художники занимаются магией. — Mы решили избежать прямых отсылок, все-таки это современное искусство, и мы не хотели использовать лейтмотивы магических знаков в лоб. Это просто живопись и скульптура. — А как сюда встроена тема психиатрии? Психиатрия сейчас вроде бы тоже главный хит — Катрин Ненашева, самая медийная художница на настоящий момент, работает именно с этой темой. — Я бы не сказал, что тема психиатрии именно встроена в выставку, это просто отсылка к технике автоматического рисунка, которую Даша использует. То, что находится на пересечении искусства сумасшедших, дикарей и детей, может изучать как психиатрия, так и искусствоведение. Есть прекрасный исследователь и коллекционер Ханс Принцхорн, он одним из первых начал собирать рисунки, которые люди делают в ментальных госпиталях, сумасшедших домах (не знаю более нейтрального слова, хотя «сумасшедший дом» звучит грубовато). У него сейчас огромная коллекция, целый музей, другие люди продолжают его дело, но изначально он был психиатром. — Что тебя привлекает в Дашином искусстве, почему ты сотрудничаешь именно с ней? — Потому что по роду деятельности я каждый день смотрю агрегаторы инсталляционных снимков, допустим tzvetnik, который публикует документацию с выставок. Ты смотришь на этот поток, и у тебя формируется представление о художественном процессе. Важно, что этот проект международный, то есть не зависит от локации галереи. Когда я впервые увидел Дашину практику, у меня сразу сложилось впечатление, что эти работы я мог бы увидеть в любой другой — европейской, американской — галерее, это абсолютно встроено в международный контекст, ее работы очень современные. Пока ничего лучше я не нашел. — Чем хорошее искусство отличается от плохого? — Если мы не говорим о наивном искусстве, ар брют, о каких-то маргинальных зонах, то у меня есть несколько критериев. Во-первых, визуальная гармония. Это сложно описываемая вещь. Грубо говоря, композиция картины должна быть законченной и приятной глазу. Во-вторых, глядя на работу, ты всегда понимаешь, насколько художник информирован о том, что сейчас происходит в современном искусстве. Это два базовых критерия, но универсального рецепта нет. Тут как с музыкой. Если ты слышал только одну композицию, ты не можешь ничего оценить, а если ты слышал уже 100500 миллионов, то можешь уже составлять иерархии: это мне нравится больше, это меньше, а это не нравится, но я могу себе представить человека, которому это понравится. Есть формальные вещи, связанные с гармонией и композицией, а все, что сверх этого, описать сложно. — Некоторые пытаются: приращение смысла, новаторство... — Новаторство — важно. Но еще есть конвенции, тренды. Какое-то время назад было очень модно использовать для монтажа панель, стойки, на которых крепятся телевизионные экраны. Многие это делали. Или работа с VR. Самое лучшее, что я видел в VR — это работа Джордана Вольфсона в Музее Уитни. Ты надеваешь очки, и камера смотрит на улицу. Там сидит человек в позе лотоса, к нему подходит другой человек и начинает его очень жестко избивать бейсбольной битой, так что кровь брызжет на асфальт. Очень реалистично, со звуком! Это длится примерно 10 секунд, потом ты снимаешь очки и думаешь «Что это было?!» Это очень крутой способ использовать VR, потому что люди редко напрямую сталкиваются с насилием. Если художник глупенький, у него надеваешь VR и оказываешься в каком-то 3D, а тут — очень реалистично и очень эффективно. — А тебе нравится искусство, которое работает с эмоциями? — Если аккуратная работа, то да. Если грубая — скорее нет. Недавно на «Винзаводе» был какой-то фэшн-показ — я там не был, мне просто человек показал видео. Там стоит автомобиль, и человек разбивает его разводным гаечным ключом. Если вы хотите разрушить машину, зачем использовать ключ? Ключ используется, чтобы что-то починить. Вопрос в деталях и продуманности, а не в том, использует искусство эмоции или нет. Мне нравится и абсолютно отстраненное искусство: дым из окна идет, и все. — Какие у тебя впечатления от русского рынка и русской и индустрии? — Смешанные. Я здесь примерно год. И за этот год я увидел только одну выставку, которая мне показалась достойной. Это была выставка Стаса Волязловского в «Риджине». Там, где были его рисунки шариковой ручкой на матрасах. Там вопросов к шоу у меня не возникло. Все остальное, что я видел, мне резко не нравится. Мне кажется, этот вопрос связан с налогообложением. В США, если ты покупаешь работу современного художника, ты платишь меньше налогов. У нас такого нет. У нас есть закон о меценатстве, который очень долго пытались пропихнуть, более того, он не относится к коммерческим галереям. Пока такой вещи на уровне рынка нет, не знаю, что здесь может происходить. Тем не менее работы здесь покупают. Я часто сталкиваюсь со страшным непрофессионализмом. На одной выставке мне понравились работа, и я подошел на ресепшн, с тем чтобы мне дали чек-лист — посмотреть, что за работа, какие измерения, из каких материалов сделана. Мне дают чек-лист, работы там нет. Я спрашиваю: «Почему?» Мне говорят: «Знаете, а она не поместилась». В других листах, когда я спрашиваю список работ, люди вообще не понимают, о чем я и зачем это нужно иметь. Третий момент — в музеях используется направленное желтое, очень мягкое освещение. В музеях это освещение используется главным образом потому, что это наиболее щадящий цвет для работы. Но коммерческие галереи, которые используют эти прожекторы, поступают глупо. Этот экспрессивный спотлайт в любую работу добавляет драму. Зачем мне видеть эту драму? Кроме того, круг света вокруг работы не позволяет оценить, как она повешена, как она относится к пространству, к высоте. Я не видел пространства, где люди использовали бы рассеянный свет. Мы на «Старте» бесконечно пытаемся здесь установить нормальное освещение. Мы выбивались из бюджета, и поэтому мне на свои деньги пришлось покупать специальные «филипсовские» лампы. По канону современное искусство должно быть в помещении, которое освещено совершенно ровно. Если ты хочешь использовать спотлайты, это очень сильный жест, это не может быть дефолтной опцией. Есть простое правило: стены должны быть скорее белыми, освещение — скорее рассеянным. Люди как будто об этих конвенциях не знают. Или не думают о них. Мне кажется, фонариков нет во «Фрагменте», но с другой стороны, у «Фрагмента» лампы очень простые и немного холодные. Или взять краски. Когда ты устанавливаешь освещение, оттенок меняется. В зависимости от света цвет каждый раз будет разным. А здесь человек решил открыть галерею и покупает краску, как себе в ванную. По идее тебе надо взять 25 типов краски, покрасить, подсветить той лампой, которую будешь использовать и сказать: «О, вот это классно!» В России о таких вещах редко кто думает. Следующая вещь, которая кажется мне дикой. Вот картина висит под каким-то смешным углом (в баре, где мы сидим, действительно висит чуть наклоненная картина. — Примеч. «Шторма»). Многие люди считают, что так нужно вешать современное искусство. Я зашел в одну галерею, не буду говорить название, чтобы не обижать людей: там была выставка живописи и таких полукруглых панелей, и вот эта овальная панель висела под углом. Как?! Вот на сайте Tate есть прекрасный мануал, как надо вешать картины: плоско к стене на два самореза. Это конвенция. А здесь все время какие-то дикие усовершенствования. Типа картина висит не просто, а еще на каких-то лесках, которые идут вверх, и что с этим делать — непонятно. Если ты это сфотографируешь, тебе придется в фотошопе эти лески вырезать. Зачем так вешать?! Для меня эстамп российского арт-мира — это овальная панель, которая висит на лесочках под углом к стене и подсвечена драматическим прожектором с кривой тенью. Вот прямо справа от нас огромный короб, на котором написано «Художники. Торги. Аукционы» и такие ЗВЕЗДЫ (речь идет о рекламе галереи и аукционного дома Vladey. — Примеч. «Шторма»). Это аукционный дом, правильно? Они делают закрытые события, куда люди приходят по списочкам. И при этом внизу у них реклама, которая выглядит так, как будто мы шаурму на базаре продаем, и нам нужно, чтобы к нам максимально народ валил: «Художники, торги, аукционы, покупай, покупай!» Я бы назвал это отсутствием стыда. Меня это не убеждает. Когда я такое вижу, сразу возникают вопросы. — Сейчас часто говорят о том, что на смену актуальному искусству приходит неомодернизм или метамодернизм. Что об этом думаете? — Я, если честно, не очень люблю теорию. Для меня кураторская работа — это скорее «сделать отбор работ», «придумать для них экспозиционное решение». А как это называть — метамодернизм, неомодернизм — мне это не очень интересно. Современное искусство — это по определению то, что происходит сейчас. То, что происходило 30-40 лет назад, это уже не современное искусство, это ближе к modern art. — А Бойс? — Бойс — это уже где-то на границе. — Ты сейчас фактически воспроизводишь точку зрения министра Мединского, который разослал музеям циркуляр о том, что понимать под современным искусством: ни в коем случае не какое-то определенное течение, а просто то искусство, которое производится сейчас, например памятники РВИО или акварели Андрияки. — Нет, ну это уже так называемые крафтовые вещи. Современное искусство в растянутом смысле — это то, что происходит сейчас. Когда человек в 1967-м или 1968 году сделал работу, трудно понять — contemporary или modern. По-моему, все-таки modern. Пройдет еще 10 лет, и планка еще больше сдвинется. Если человек знает о множестве галерей по всему миру, где художники что-то там показывают, и этот процесс идет довольно долго, и если человек, делая работу, учитывает этот процесс, учитывая что его работа будет висеть не в храме или на кухне, а в белом пространстве, очевидно, что если человек это учитывает — он занимается современным искусством. Назвать это неомодернизмом можно — красиво звучит, но ничего нового не сообщает о предмете. — Какие отношения должны быть между куратором и художником? Куратор — это продюсер, режиссер, садовник, грибник? — Мне нравится ситуация, когда ты что-то вроде музыкального продюсера, человека, который находит талантливого художника и работает с ним или с ними, чтобы продвинуть его карьеру вперед, и еще отвечает за какие-то формальные вещи: как лучше обработать, как лучше повесить и, уже опционально, написать об этом какую-то рефлексию. Часто люди думают, что куратор — это человек, который пишет тексты. Да, есть кураторы, которые пишут тексты, но я занимаюсь немного другим. Мне скорее интересны вещи, связанные с физическим продакшном работ, с тем, чтобы вещи были на своем месте в пространстве, а уже если это еще и продастся — совсем здорово. — То есть у тебя нет амбиций Зеемана, Обриста или Виктора Мизиано? Тебе не кажется, что куратор — сам в своем роде художник? — Нет, почему. Очевидным образом — это коллаборация. Когда мы работали с Эдом, у нас вышла выставка, где был лабиринт, он стоял на особых металлических ножках и был подсвечен кругом света, очень драматичным. Из всех этих элементов Эду принадлежат идея тараканов и сам лабиринт. Ножки, прожекторы и остальные вещи — это то, что сделал я с моим партнером по галерее. Поэтому когда смотришь на работу, видишь, что там есть одна, другая, третья часть, но формально автор — художник. Конечно, от художника зависит многое. С кем-то сложнее, с кем-то проще. Например, первая выставка, которую я делал, — это была выставка художницы Эммы Макмиллан в Нью-Йорке, и все было прекрасно, но иногда рандомно у нее возникали странные идеи. Типа «В пространстве очень много окон»: она предлагала закрыть эти окна какими-то маленькими тряпочками, бумажками. С ней приходилось бороться. Она прыгала в ярости. Эд просто прислал мне штуку, рассказал о своем концепте: «Я тебе доверяю, сделай, как считаешь нужным». В случае с Дашей у нас мягкая борьба. У нас в экспозиции есть стеллаж, который полностью сгорел, и сначала Даша его сожгла чуть-чуть, он был подпален совсем немного, как будто мимо пролетала шаровая молния, но проблема была в том, что он был сделан вручную, грубовато, видна была фанера и так далее. Я сказал: «Чтобы не было видно недостатков конструкции, надо сжечь все полностью». Она говорит: «Нет, если сжечь полностью, будет скучно, будет выглядеть, как дизайнерская мебель». В результате мы все-таки пришли к тому, что стеллаж действительно будет выглядеть лучше, если будет сожжен. И так далее. — Насколько рынок коррелирует с институциональными стандартами хорошего искусства? Можно ли утверждать, что тот, кто хорошо выставляется, участвует в престижных выставочных проектах, также довольно хорошо продается? — Они неплохо коррелируют. По-настоящему хорошо продается очень и очень небольшое количество художников. Тем не менее есть множество художников, которые постоянно выставляются, продавая одну работу в год. Если вы хотите, чтобы художник заплакал, ему надо задать этот вопрос «А что там с деньгами-то?» Естественно, все борются, и это не инвестиционный банкинг, а другая практика, которая далеко не всегда приносит деньги. Есть замечательные художники, которых представляют три галереи по всему миру, подходишь — спрашиваешь: «Ну как, продаешь что-то?» Тебе: «Ну, нет». — На твой взгляд, какую роль современное искусство сегодня играет в жизни общества? Некоторые считают, что люди ходят в арт-центры по выходным, как в церковь. Ничего не понимают, но ходят. На твой взгляд, нужен ли вообще искусству массовый зритель, который не до конца понимает, где он и зачем? — Скажем так. Массовый зритель есть — и он будет в контексте «Гаража» или, например, МoМa. У тебя будет очередь из людей в выходной, потому что им хочется посмотреть, что внутри. Кто я такой, чтобы говорить «Нет, закройтесь, не показывайтесь, этот зритель плохой, показывайтесь другому зреителю!» Это же глупо. К тому же искусство, которое, как ты выразился, слишком сильно погружено в дискурс (вот моя выставка, а вот к моей выставке еще буклетик, если вы его не прочитаете, вы ничего не поймете), — с моей точки зрения это тоже крайность. Все-таки это визуальное искусство, и буклетик — опционален. Хорошо если он есть, если он интересный — вообще замечательно, но не может заменить сам продукт. Самое смешное, что к одной и той же выставке ты можешь написать 20 буклетов. У меня есть история, которую я всем рассказываю, про художника, который делает сумки. Такого человека нет, но представим себе, что он существует. Художник, который занимается образом сумки. Сначала он выставлял апроприированные сумки, потом начал сам делать сумки и выставлять их в выставочном пространстве, потом он начал делать сумки из камня. Потом ему 80 лет, у него ретроспектива в Гугенхайме, ты приходишь и видишь просто старенький потертый чемодан. К этому чемодану может быть миллион текстов: «Это чемодан, с которым мой дедушка эмигрировал в Америку». «Это чемодан, с которым моя бабушка скрывалась от нацистов», «Это чемодан, в котором перевозили труп». Историй много, а чемодан один. Так что в теории всегда есть опасность. Осмыслить можно что угодно. — То есть в любой работе есть составляющая, связанная с формой, с эстетикой. Даже у концептуалистов? — Конечно, материал концептуалистов — это концепт. Но у их работ все равно есть форма, есть внешний вид. Есть замечательная бразильская работа. Это просто лужа. Лужа на полу. Но эта лужа прекрасно выглядит.