«У фрицев есть передо мной должок» Как безногий летчик сбивал фашистов и стал Героем Советского Союза

Для нескольких поколений советских людей имя Алексея Маресьева стало символом беспримерного мужества, непоколебимой воли, терпения, любви к жизни и победы над трагическими обстоятельствами. Чудом выживший летчик-истребитель, лишившийся обеих ног, не только смог вернуться в авиацию, но и сбить в воздушных боях еще семь немецких самолетов. Представляя Маресьева к званию Героя Советского Союза, командование даже не подозревало, что на обычном истребителе Ла-5 сражается безногий пилот. Об отважном летчике и настоящем человеке «Лента.ру» рассказывает в рамках проекта «Жизнь замечательных людей».

Десять жизней Алексея Маресьева

К своим 25 годам Маресьев должен был умереть или погибнуть уже не менее десяти раз. Слабый от рождения Алеша пережил страшный голод начала 20-х годов в Поволжье, тяжелую малярию, осложненную ревматизмом, три раза тонул в Волге — и три раза его спасали и откачивали. В каждом случае смерть щадила человека, поражавшего окружающих своим упорством и любовью к жизни.

Фортуна была на его стороне и в апреле 1942 года. Самолет лейтенанта Маресьева был сбит и рухнул в глухих новгородских лесах. Сознание вернулось к тяжелораненому летчику, когда разбуженный войной медведь-шатун рвал на нем комбинезон. Маресьеву удалось медведя застрелить, а затем началось длинное и мучительное испытание, которое храбрый Маресьев выдержал только чудом.

18 суток контуженый, с перебитыми ногами, без еды полз Маресьев по снегу к своим. И дополз

Его стоны в какой-то момент услышали деревенские мальчишки и позвали взрослых. Пройдет еще некоторое время, и о том, что считавшийся погибшим Маресьев жив, узнает командир его эскадрильи. Он погрузит боевого товарища в самолет и доставит в крупный военный госпиталь.

К этому времени у Маресьева будет уже гангрена обеих ног и начнется заражение крови. В госпитале его сочтут бесперспективным и, сделав обезболивающий укол, оставят в коридоре на носилках, чтобы потом было проще отвезти тело в морг. В этом коридоре еще живого и в сознании Маресьева во время дежурного обхода обнаружит профессор Теребинский.

«Несите его в операционную, — распорядится хирург. — Мы не можем отказать больному в операции, если это его единственный шанс».

Он взял стерильные ножницы и просто на моих глазах отрезал ноги этими ножницами. В некоторых местах, где были еще немного живые ткани, было больно, но вообще больно не было Алексей Маресьев из воспоминаний

Потом будет еще одна операция — уже под общим наркозом. И ее он выдержит, но, придя в себя, будет в отчаянии. Безногий инвалид в 23 года! Как жить дальше? Единственное, что он умел, — пилотировать самолет, единственное, чего хотел, — летать. Но теперь об этом следовало забыть. Как и о том, чтобы просто ходить. Казалось, что беспомощного инвалида ждут впереди горе, боль, страдание, нищета… Многие после таких увечий думали, что жизнь кончена.

Приходили подобные мысли в голову и Маресьеву. Но то ли судьба берегла Алексея для одной только ей известной цели, то ли смерть устала преследовать упорного паренька, но однажды медсестра принесла в его палату журнал со статьей об английском летчике, который остался без обеих ног, однако смог вернуться в авиацию. Страницы из этого журнала Маресьев сохранил и именно тогда решил, что не просто вернется в авиацию, а будет снова летать на истребителе и бить, бить и бить фашистов. Долги следовало отдавать.

В жизнь Алексея Маресьева вернулся смысл, но задача перед безногим летчиком стояла почти невыполнимая.

Тяга к небу

Откуда берутся герои? Какая земля их рождает? В какой среде они растут, мужают, набираются сил?

Алексей Маресьев родился 7 мая 1916 года в волжском городке Камышин Саратовской губернии. Отец, мать и два старших брата работали на местном лесозаводе.

Детство Алексея пришлось на самые тяжелые годы российской истории: война, революция, Гражданская война, во время которой Камышин несколько раз переходил от красных к белым и наоборот, страшный голод 20-х годов в Поволжье. В 1919 году его отец умер от последствий ранения, полученного на фронте в Первую мировую войну, и присоединившегося туберкулеза. Алеша много и тяжело болел — малярия, ревматизм. Какими усилиями мать уберегла и подняла троих сыновей — остается только догадываться.

Алексей доучился до шестого класса и в 1930 году поступил в фабзавуч (школу фабрично-заводского ученичества) при лесозаводе, чтобы освоить специальность токаря. Учащихся школы называли фабзайцами.

Примерно в то время Маресьев впервые в жизни увидел самолет. В небе над городком старенький биплан выписывал фигуры высшего пилотажа. Алексей заболел небом, как тысячи других мальчишек и девчонок 30-х годов

Несколько раз он отправлял документы в летное военное училище, но каждый раз получал отказ по состоянию здоровья. Тощий, с больными суставами, после малярии желтый, как китаец, этот фабзаяц не имел ни единого шанса стать летчиком.

Однако слабое здоровье Алексея не помешало лесозаводу отправить его в 1934 году по разнарядке на ударную стройку в составе комсомольского отряда Сталинградской области на Дальний Восток. Строить предстояло «город юности» Комсомольск-на-Амуре. А поскольку работы для токаря в приморской тайге не нашлось, Маресьева отправили на заготовку леса. Как ни странно, лесоповал не только не угробил болезненного юношу, но наоборот — вернул ему здоровье и дал физическую силу. А тут еще группа комсомольцев решила создать свой аэроклуб, в который Алексей записался вместе с 74 другими энтузиастами.

Они сами расчистили тайгу под аэродром, построили бараки для учебных классов, сами выхлопотали старенький самолетик У-2. Из 75 записавшихся в аэроклуб до финиша добрались 12, и Маресьев был одним из самых упертых. 12 июля 1937 года во время праздника, посвященного 5-й годовщине Комсомольска-на-Амуре, он совершил первый самостоятельный полет на У-2.

В том же году Маресьева призвали в РККА. Служить предстояло мотористом в авиаотряде пограничной службы на Сахалине. Часть располагалась в селе Рыковское. В 1890 году это село посетил Чехов и назвал его в своем Сахалинском дневнике «серой русской деревней без каких-либо претензий на культурность». Впрочем, по запискам Антона Павловича, местная тюрьма показалась ему «лучшей из всех сахалинских тюрем своей чистотой и опрятностью». Никаких перспектив для себя в захолустном Рыковском Маресьев не видел и целый год рассылал прошения о направлении его в авиашколу. В начале 1939 года он своего добился.

Пилот «ишака»

Маресьева зачислили в Читинскую истребительную авиационную школу, переведенную затем в Батайск. Первый выпуск курсантов Батайской школы состоялся в июне 1940 года. Военно-воздушные силы получили 542 летчика-истребителя, семеро из которых будут удостоены звания Героя Советского Союза. Одним из этой великолепной семерки станет Алексей Маресьев.

В ноябре 1940 года Маресьев получил свое первое офицерское звание — младший лейтенант — и был назначен инструктором полетов. Утром 22 июня 1941 года Алексей приехал в ателье на примерку нового гражданского костюма. Там он узнал о начале войны. Костюм так и не дошили. В то утро гражданская жизнь закончилась для миллионов советских людей.

Младший лейтенант Маресьев был зачислен в 296-й истребительный авиационный полк Юго-Западного фронта и получил И-16 — самолет весьма своенравный.

И-16 — легендарный «ишак», самый массовый советский довоенный истребитель, обладал высокой маневренностью, сильным вооружением, но был сложен в управлении и неустойчив в полете, что требовало большего внимания от летчика. Самолет чутко реагировал на малейшее движение ручки управления и не прощал ошибок, но пилот, освоивший И-16, мог успешно летать на всех остальных типах машин.

Это был хороший самолет, хотя к началу войны он уже устарел и по многим характеристикам уступал немецким серийным истребителям «Мессершмитт» Bf-109. Особенно это касалось скорости, однако сбить «ишака» было не так просто. За счет феноменальной маневренности машины летчик мог уклониться от удара и перейти в контрнаступление. В бою на виражах шансов одолеть И-16 у немецких пилотов было немного. Не зря же асы люфтваффе прозвали И-16 «крысой».

Чтобы успешно сражаться, использовать преимущества своих машин и нивелировать их недостатки, нужен был боевой опыт. У наших летчиков его не было, в то время как немецкие асы уже прошли тяжелейшие бои над Францией и в битве за Англию. В начале войны при первом боевом вылете погибал каждый седьмой советский летчик. Алексей Маресьев был одним из лучших в училище по технике пилотирования и сумел преодолеть критический барьер первых воздушных боев. О тех днях Маресьев вспоминал:

После шока первых дней войны, когда немцы завоевали господство в воздухе, наши пилоты успокоились, освоились и поняли, что с хвалеными немецкими асами вполне можно сражаться и побеждать их, используя преимущество в маневренности. Немцы предупреждали своих молодых пилотов: «Не загоняйте "крысу" в угол!»

Свой первый «приз» — трехмоторный «Юнкерс» Ю-52 — Маресьев записал на счет 1 апреля 1942 года. Следующие два Ю-52 были сбиты им в воздушном бою 5 апреля над Валдаем. Этот бой должен был стать последним для летчика Алексея Маресьева. Его истребитель, на этот раз Як-1, был прошит несколькими пулеметными очередями и рухнул в заснеженный лес.

18 дней на пути к жизни

Сбитый истребитель не загорелся, а перед самой землей Маресьеву удалось заставит самолет падать по касательной, и когда он ударился о верхушки деревьев, летчика выбросило из кабины на крону ели, а затем в сугроб. Он остался жив, но был тяжело ранен: контузия и множественные переломы стоп обеих ног.

Сознание вернулось к раненому вместе с кислой вонью слежавшейся шкуры и хриплым рычанием медведя-шатуна, поднятого из зимней берлоги звуками войны. Голодный зверь рвал на летчике крепкий зимний комбинезон

Маресьева спасло то, что перед полетом на кобуре порвалась застежка и пистолет он переложил в карман. В тот момент, когда медведь перевернул летчика, он выстрелил.

Як-1 упал с нашей стороны линии фронта, но в глухом лесу помощи ждать было неоткуда. Идти Маресьев не мог, и он пополз на восток, в надежде рано или поздно добраться до своих.

О том, как тяжелораненый Алексей Маресьев прожил следующие 18 дней, известно немного. В «Повести о настоящем человеке» писателя Бориса Полевого эта часть повествования представляет собой художественный вымысел. Сам же Маресьев никогда об этом связно не рассказывал. Говорил, что сильно страдал от боли, холода и голода. Терял сознание, испытывал зрительные и слуховые галлюцинации. Однажды нашел ежа, разорвал его, но съесть не смог.

Еле живого Маресьева нашли жители деревни Плав в Новгородской области, но решили, что это немец: на летчике был черный комбинезон, и он целился в них из пистолета. Позже его все же подобрали два подростка из той же деревни. Маресьев пришел в сознание и рассказал, кто он и из какой части.

О том, что деревенские пацаны принесли из леса живого советского летчика, сообщили в ближайшее воинское подразделение. Оттуда приехали два особиста и, установив личность раненого, отправили его в ближайший фронтовой госпиталь.

В госпитале выяснилось, что ступни обеих ног не только раздроблены, но и отморожены, началась гангрена и заражение крови. Максимум, что там могли сделать, это облегчить предсмертные страдания

Маресьева спас командир его эскадрильи Андрей Дехтяренко, прилетевший навестить боевого товарища, которого все давно считали погибшим. Он застал его умирающим, но не смирился, а засунул находящегося в полубессознательном состоянии Алексея в самолет и доставил его в Авиационный госпиталь Московского фронта ПВО, где его прооперировал профессор Теребинский.

Шаг за шагом

Поставив перед собой цель вернуться в истребительную авиацию и продолжить сражаться с фашистами в воздухе, Маресьев двигался к ней упорно, шаг за шагом. В прямом и переносном смысле: сначала кресло-коляска, после нее нужно было научиться ходить на протезах с костылями, затем с тростью, затем без дополнительной опоры. Не хромая, двигаться уверенно и, наконец, научиться делать деревянными ногами то, что он так ловко делал раньше ногами живыми: почувствовать протезом легкое движение педали самолета, которой касается искусственная стопа.

Операция была выполнена хорошо, культи сформировались правильно, но протезы оказались грубыми, тяжелыми, в голеностопе не сгибались, а при ходьбе не амортизировали. Каждая неровность, каждый камешек на дороге отдавались болью во всем теле, страшно было переступить через порог. Но других протезов тогда просто не делали.

Алексей наметил себе программу тренировок и строго ее выполнял. Воли ему было не занимать. Симуляторами педалей самолета стали две табуретки. Нужно было, сидя на стуле, положить протезы на перекладины табуреток и аккуратно их сдвигать, точно контролировать перемещение. В санатории города Куйбышева, куда Маресьева отправили на реабилитацию, по вечерам устраивались танцы, они стали еще одним упражнением для этого упрямого человека.

В санаторий периодически приезжала врачебная комиссия, определявшая дальнейшую судьбу выздоравливавших летчиков. По всем правилам Маресьева должны были комиссовать из РККА и дать ему инвалидность второй группы. Вот только летчик был с этим совершенно не согласен. Во время осмотров он бегал, танцевал и даже прыгал на протезах со стула. С невероятным упорством Маресьев добивался разрешения вернуться в авиацию:

И медики решили дать упрямцу шанс, тем более что шла война и каждый опытный летчик был на счету. Маресьеву выписали направление в авиационную школу первоначального обучения, где ему предстояло заново научиться летать. И начать следовало с У-2.

Несмотря на тренировки, Алексею не сразу удалось приноровиться к педалям управления бипланом, но потом дело пошло. Зачет принимал начальник школы. В результате Маресьев получил свидетельство о годности к управлению самолетами всех типов.

Шел февраль 1943 года. В это трудно поверить, но на то, чтобы вернуться в авиацию и снова летать, безногому летчику понадобилось всего десять месяцев.

Он вернулся!

Убедить в своей профпригодности военных оказалось сложнее, чем медиков. На фронт лейтенант Маресьев вернулся лишь в июле 1943 года. 5 июля началось сражение на Курской дуге, а 12 июля он прибыл в 63-й гвардейский истребительный полк. В полку летчика встретили настороженно. К боевым вылетам не допускали, разрешая лишь воздушное патрулирование в районе аэродрома. Маресьев терпел.

Вскоре, однако, командному составу полка стало очевидно, что летчик на протезах пилотирует Ла-5 лучше многих. Командир эскадрильи Александр Числов под свою ответственность взял Маресьева ведомым в боевой вылет, который едва не закончился трагедией. Пара Ла-5 столкнулась с шестью мессерами, и советским пилотам потребовалось все их умение и везение, чтобы отбиться и вернуться на аэродром невредимыми.

После этого боя вопросов к Маресьеву уже не возникало. 19 июля он сбил первый после возвращения самолет противника — пикирующий бомбардировщик Ю-87, один из тех, что в войну называли «лаптежниками» из-за неубиравшихся шасси. А на следующий день в воздушном бою Маресьев спас командира 160-го авиаполка, героя Испании и Халхин-Гола Валериана Яманова и его ведомого, выведя их из боя и сбив два истребителя FW-190.

За этот бой Алексею Маресьеву было присвоено звание Героя Советского Союза

Любопытно, что маршалу авиации Александру Новикову, лично распорядившемуся о награждении, так никто и не рассказал про искусственные ноги героя. В повседневной боевой работе как-то забылись и увечья, и подвиги. Маресьев летал и воевал как все, бил врага, терял товарищей, приближал победу. На его боевом счету — всего десять сбитых самолетов противника: три — до ранения, и семь — после.

«Я так много не стонал»

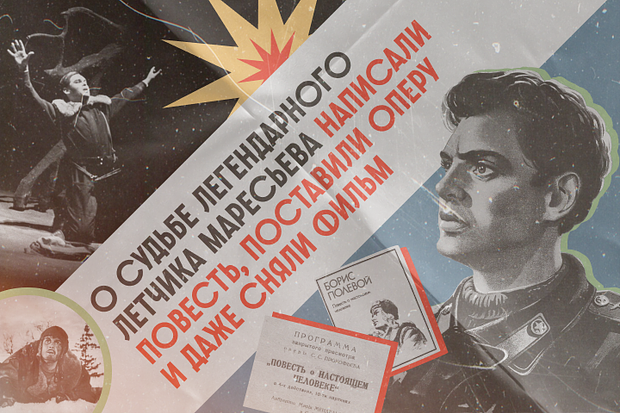

В истории Алексея Маресьева есть еще один важный и обязательный сюжет, без которого она была бы совсем другой. Это воплощение подвига в искусстве.

С военным корреспондентом газеты «Правда» Борисом Полевым (Камповым) летчик встретился случайно. Приехавшего в часть военкора расположили на ночлег в том же блиндаже. Ложась на койку, Маресьев отстегнул протезы, и они грохнулись об пол. Так произошло их знакомство.

Полевой написал очерк для «Правды», где подробно пересказал историю Маресьева. Перед публикацией с очерком ознакомился Сталин и оставил свою резолюцию:

Интересно, но своевременно ли рассказывать сейчас о том, что в нашей авиации воюют безногие летчики? Пусть товарищ Полевой напишет об этом подробней Иосиф Сталин

Вернулся к очерку Полевой в 1946 году, когда работал на Нюрнбергском процессе. В том же году «Повесть о настоящем человеке» вышла в журнале «Октябрь», а в следующем году — отдельной книгой. Такова версия Бориса Полевого, который получил за эту работу Сталинскую премию (1947).

Однако еще 28 ноября 1943 года подробный рассказ о летчике Маресьеве под названием «Воля» был опубликован в газете «Красная звезда» писателем и фронтовым корреспондентом Василием Ильенковым. Впрочем, приоритета любимца Сталина скромный корреспондент «Красной звезды» никогда не оспаривал.

Текст повести со своим героем Полевой не согласовывал. Более того, о ее выходе Маресьев узнал из радиопостановки. Сам он эту повесть, по словам его сына, так ни разу до конца и не прочел.

В книге в фамилии героя изменена одна буква — Мересьев. Когда Алексея Петровича спрашивали, почему Полевой изменил в повести его фамилию, он отшучивался: «Ну, может, он боялся, что я сопьюсь и книжку запретят. А так можно будет сказать, что книжка не про меня».

Кроме фамилии, в повести много и других несовпадений с реальной историей. Так, полностью была придумана Полевым любовная линия с «тоненькой девушкой Ольгой» и ее фотографией, которую летчик носит с собой. Сбитый самолет упал не в тылу врага, а на нашей территории, и все описание заледеневшего поля боя — узбек с гранатой, медсестра с кинжалом в спине, вырезанные фашистами раненые — это художественный вымысел. Английский летчик Дуглас Бадер, статья о котором помогла Маресьеву поверить в невозможное, в книге вполне патриотично был заменен на никогда не существовавшего русского авиатора Первой мировой войны Карповича.

С другой стороны, как принято писать, повесть была «основана на реальных событиях» и, как однажды сказал сам Маресьев, «на 99 процентов в ней все правда».

В 1948 году по «Повести о настоящем человеке» был снят фильм с Павлом Кадочниковым в главной роли. Маресьев его посмотрел один раз и никогда больше не пересматривал. А когда его спрашивали, доволен ли он тем, как Кадочников изобразил его на экране, скромно отвечал:

В основном доволен. Вот только он много стонет. Я так много не стонал. Но, может, это актерский прием — все преувеличивать

В том же 1948 году композитор Сергей Прокофьев написал оперу «Повесть о настоящем человеке». Маресьеву опера не понравилась. По одной версии, он сказал, что «лучше всего в опере удался звук самолета», по другой — что ему «легче было 18 суток ползти по снегу с раздробленными ногами, чем три часа слушать эту ахинею». Произведение прочно вошло в устный народный фольклор, а многие фразы из либретто стали анекдотами.

«Полвека проходить на ходулях»

Послевоенная жизнь Маресьева сложилась в целом удачно. В 1952 году он окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В 1956 году защитил диссертацию по истории. Работал ответственным секретарем Советского комитета ветеранов войны. 8 мая 1967 года участвовал в церемонии зажжения Вечного огня у Кремлевской стены, передал факел в руки генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. В 1989-1991 годах избирался народным депутатом СССР.

В течение всей жизни Маресьев был строгим режимщиком: каждое утро начинал со специального комплекса упражнений — лежа, сидя, на протезах. Катался на коньках, ходил на рыбалку, управлял обычным автомобилем и катером. Увлек водным спортом Юрия Гагарина. Никогда не курил и практически не употреблял спиртного. Вел здоровый образ жизни, что позволило ему, по словам сына, «полвека проходить на ходулях».

Умер Алексей Петрович Маресьев 18 мая 2001 года от инфаркта, накануне своего 85-летия, которое должно было пышно отмечаться в Театре Российской армии.