«Немцы никого кормить не собирались» Жители Ленинграда чудом выжили в блокаде и отстояли свой город. Как это было?

В 2025 году Россия отмечает 80-летие окончания Великой Отечественной войны. Она была беспрецедентной трагедией мирового масштаба, но даже среди ее прочих ужасов 872-дневная Ленинграда блокада стала чудовищным гуманитарным бедствием, про которое трудно говорить и тяжело вспоминать. Блокада длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, и это событие на долгие поколения запечатлелось в народной памяти, хотя официальная советская историография не сразу признала ее подлинное значение и трагическое величие. «Лента.ру» в рамках проекта «Победа» вспоминает одну из самых героических и драматических страниц Великой Отечественной войны.

Голос блокады

Я буду сегодня с тобой говорить, товарищ и друг мой ленинградец, о свете, который над нами горит, о нашей последней отраде

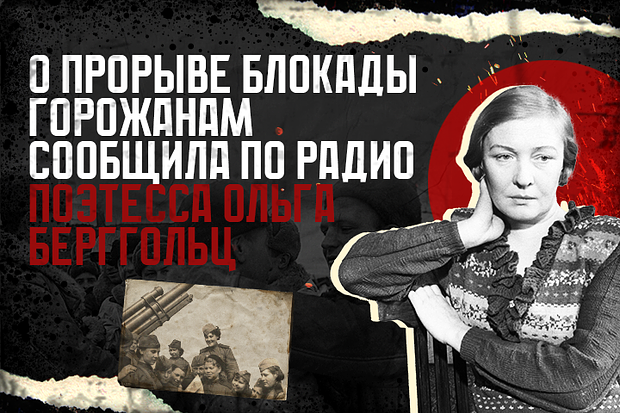

Эти строки написала ленинградская поэтесса Ольга Берггольц в октябре 1941 года, в первые недели блокады. Строки из другого ее стихотворения — «Никто не забыт и ничто не забыто» — выбитые на Мемориальной стене Пискаревского кладбища, где покоятся жертвы блокады, сейчас знают все.

Берггольц называли поэтессой, олицетворявшую собой стойкость и несгибаемость Ленинграда, музой блокадного города, ленинградской Мадонной. Писатель Даниил Гранин очень точно подметил, что «в истории ленинградской эпопеи она стала символом, воплощением героизма блокадной трагедии. Ее чтили, как чтут блаженных, святых».

Однако мало кто знает подлинную судьбу поэтессы, чей голос невероятной лирической и гражданской силы на протяжении 872 дней помогал выстоять и выжить сотням тысяч ленинградцев

Трудно понять, откуда эта маленькая хрупкая женщина, столько всего повидавшая в своей жизни, черпала силы, чтобы своими выступлениями по ленинградскому радио вдохновлять других людей. Когда в сентябре 1941 года Ленинград оказался в осаде (именно так сначала называлась блокада), Берггольц исполнилось только 31 год, но к тому времени на ее долю уже выпало немало бед и страданий.

В 1934 году от обезвоживания скончалась ее младшая дочь Майя. Еще через два года, в 1936 году, прямо на руках Ольги от приобретенного порока сердца после перенесенной ангины умерла семилетняя дочь Ирина. В 1937 году пришла новая беда — по сфабрикованному делу арестовали ее первого мужа, поэта Бориса Корнилова, известного массовой публике как автора слов «Песни о встречном» («Нас утро встречает прохладой»).

В феврале 1938 года Корнилова приговорили к высшей мере наказания, в январе 1957 года его посмертно реабилитировали. К тому времени и Ольга Берггольц попала под каток сталинских репрессий, став фигурантом сфальсифицированного дела Леопольда Авербаха.

За «связь с врагом народа» поэтессу исключили из Союза писателей СССР и из кандидатов в члены партии, подвергли допросам, а потом уволили с работы. В декабре 1938 году ее, находившуюся на шестом месяце беременности, арестовали по делу «Литературной группы», сфабрикованному чекистами Кировского УНКВД. Ольгу Берггольц вместе с другими литераторами обвинили в подготовке покушения на Ворошилова и Жданова.

В тюрьме поэтесса находилась 171 день, в течении которого ее регулярно подвергали побоям и пыткам. Беременную женщину били прямо в живот, после чего Берггольц еще два месяца носила в себе мертвого ребенка. Тюремные врачи помогли ей лишь тогда, когда обнаружили Ольгу на полу в луже крови.

Она выжила, чудом избежав заражения крови, но с тех пор больше не могла иметь детей. Обо всем этом спустя некоторое время Берггольц вспоминала в своем тайном дневнике, полностью опубликованном только в 2010 году:

«Ощущение тюрьмы сейчас, после пяти месяцев воли, возникает во мне острее, чем в первое время после освобождения. Не только реально чувствую, обоняю этот тяжелый запах коридора из тюрьмы в Большой Дом, запах рыбы, сырости, лука, стук шагов по лестнице, но и то смешанное состояние... обреченности, безвыходности, с которыми шла на допросы... Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: "живи"».

Берггольц так ни в чем не призналась, в отличие от оговоривших ее под пытками некоторых коллег-мужчин, и в июне 1939 года благодаря хлопотам председателя Союза писателей СССР Александра Фадеева ее освободили, а в 1940 году даже приняли в партию. Казалось, жизнь постепенно начинает налаживаться.

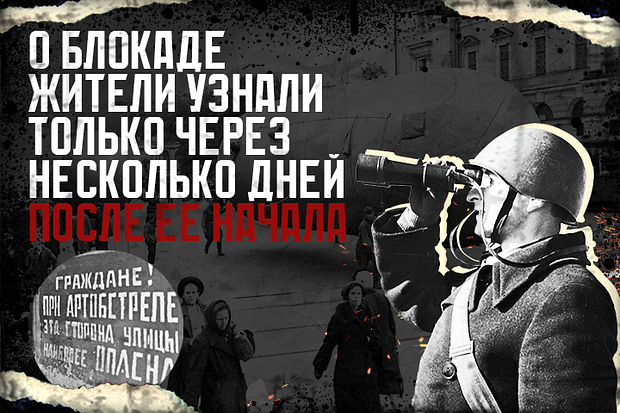

«Дорога здесь пробита сквозь блокаду»

Сухопутное сообщение Ленинграда с остальной страной прервалось 8 сентября 1941 года, когда подразделения 20-й моторизованной дивизии вермахта захватили его предместье Шлиссельбург (в 1944-1992 гг. назывался Петрокрепостью), но жители огромного города узнали об этом не сразу.

Когда о случившемся пошли первые слухи, их тут же стали официально опровергать. Например, газета «Ленинградская правда» 13 сентября 1941 года опубликовала сообщение Совинформбюро:

Утверждение немцев, что им удалось перерезать все железные дороги, связывающие Ленинград с Советским Союзом, является обычным для немецкого командования преувеличением

Историки Олеся Баландина и Александр Давыдов рассказывали «Ленте.ру», что осажденный Ленинград, как вся страна, мало что знал из газет или от радио о блокаде, об угрозах и вызовах, о голоде и холоде. По их словам, доверие ленинградцев к оптимистичному настрою официальной информации в первые месяцы войны привело к нежеланию многих из них эвакуироваться, что потом сильно усугубило ужасы блокады.

По объяснила это опасениями местного начальства, что эвакуация породит панику в городе. Поэтому оборудование со стратегически важных предприятий то грузили в эшелоны, то возвращали назад.

В первую очередь эвакуации подлежали детские дома, школы и детские сады. Таким образом, многие родители, которые должны были оставаться работать в городе, оказались разлученными со своими детьми.

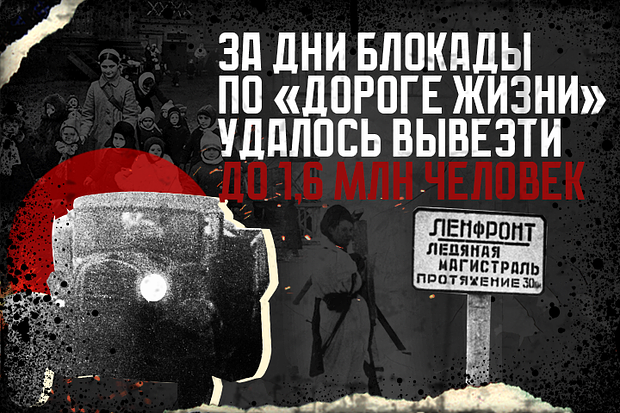

Эвакуация из Ленинграда летом 1941 года до начала блокады, и затем, когда город уже был во вражеском кольце, — явление беспрецедентное в истории Второй мировой войны… Ладожская "Дорога жизни" — нить, связавшая блокированный город с Большой землей, является в памяти нескольких поколений ленинградцев синонимом спасения Юлия Кантор доктор исторических наук

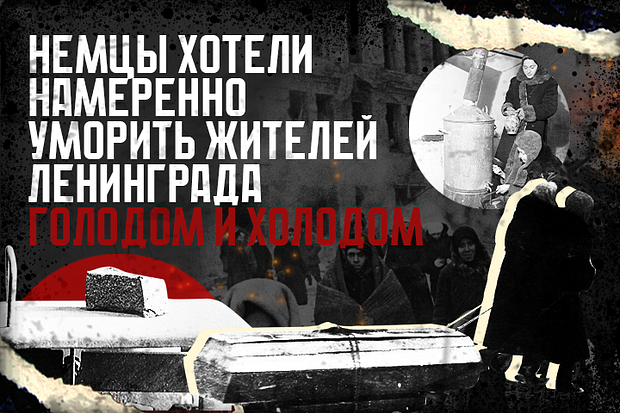

Военный историк Алексей Богданов считает, что руководство нацистской Германии во главе с Адольфом Гитлером, не добившись взятия города с ходу, собиралось намеренно уморить жителей Ленинграда голодом и холодом:

«Сдачу же Ленинграда, даже если бы она последовала, немцы принимать не собирались. Более того, у немецких войск был прямой приказ: если обезумевшее от голода гражданское население попытается выйти из города и сдаться, следовало пулеметным и минометным огнем загонять их обратно в город. Немцы никого кормить не собирались, даже женщин и детей. Всем предстояло умереть от голода, постоянных артобстрелов и бомбежек города. Нести тяжелые потери, штурмуя огромный укрепленный город, немцы не собирались».

По словам Богданова, в истинных намерениях немецкого командования можно убедиться на примере занятых вермахтом ленинградских пригородов, таких как Петергоф, Пушкин и Гатчина. Смертность от голода там намного превысила смертность в самом Ленинграде, так как местное население немцы не кормили, а добыть продовольствие самостоятельно было почти невозможно.

Ленинградская Мадонна

Секретарь Ленинградского отделения Союза писателей СССР Вера Кетлинская вспоминала, как в первые дни Великой Отечественной войны Берггольц пришла к ней с вопросом, какую пользу она может принести. Ее направили в литературно-драматическую редакцию ленинградского радио. В сборнике «Вспоминая Ольгу Берггольц» отмечается:

«Спустя самое недолгое время тихий голос Ольги Берггольц стал голосом долгожданного друга в застывших и темных блокадных ленинградских домах, стал голосом самого Ленинграда. Это превращение показалось едва ли не чудом: из автора мало кому известных детских книжек и стихов, про которые говорилось "это мило, славно, приятно — не больше", Ольга Берггольц в одночасье вдруг стала поэтом, олицетворяющим стойкость Ленинграда».

В дни блокады Берггольц довелось пережить новые испытания. Второй муж Николай Молчанов, не отрекшийся от Ольги во время ее полугодового заключения перед войной, в 1941 году остался вместе с ней в осажденном городе.

Несмотря на тяжелую болезнь, он участвовал в строительстве оборонительных укреплений, а в январе 1942 года умер от голода. Обессиленная поэтесса даже не смогла проводить его в последний путь, так как у нее самой от постоянного недоедания опухли ноги и живот.

В марте 1942 года отца Ольги, военного хирурга по специальности, депортировали из города и сослали в Минусинск Красноярского края. Официальной причиной такого решения называлась немецкая фамилия, которая якобы делала его «социально опасным элементом».

На самом деле это была месть за отказ стать осведомителем органов НКВД, которые даже в условиях страшной блокады продолжали проводить в городе репрессии (например, «дело ученых»). Поэтесса пыталась вступиться за отца, который был учеником Бурденко и чьи профессиональные навыки были востребованы в осажденном городе, но безуспешно.

Чтобы заглушить свои душевные и физические страдания, она стала много писать и говорить, выплескивая на бумагу и в микрофон свое отчаяние и неимоверную боль. В 1942 году были созданы ее лучшие поэмы о блокаде — «Февральский дневник» и «Ленинградскую поэма».

Ленинградцы знали — пока по радио слышен голос Берггольц, город жив, город сопротивляется

Именно Ольге Берггольц сообщила измученным горожанам по радио об успехе советской наступательной операции «Искра»: «В ночь на 18 января 1943 года наши войска прорвали кольцо блокады». В том же 1943 году за мужество и доблесть Указом Верховного Совета СССР Ольга Берггольц была награждена медалью «За оборону Ленинграда».

«И Ленинград нас радостно встречал»

К началу блокады в Ленинграде и его окрестностях оказалось 2,8 миллиона человек, в том числе свыше ста тысяч беженцев с оккупированных немцами территорий. За 872 дня блокады из города удалось вывезти, по разным данным, от 1,3 до 1,6 миллиона человек. Эвакуация проходила в тяжелейших логистических условиях — по Ладожскому озеру под непрерывными обстрелами вражеской артиллерии и авиации.

До сих доподлинно неизвестно, сколько советских людей на самом деле погибло за все время блокады. Историк Юлия Кантор уверена, что вряд ли когда-нибудь будет установлено точное число ее жертв. Причиной тому историк называет тотальную засекреченность информации об этом и отсутствие сводной статистики. Несколько лет назад Кантор в одном из архивов нашла документ 1970 года, который предписывал не публиковать никаких иных данных о жертвах блокады Ленинграда, кроме цифры в 641 803 человека.

Но на самом деле это данные только за период самого страшного и голодного полугодия зимы-весны 1941-1942 годов. Вот потому в советское время любые попытки выяснить точное количество жертв блокады были обречены на провал Юлия Кантор доктор исторических наук

Попытки снять блокаду неоднократно предпринимались советскими войсками еще с осени 1941 года. С 19 сентября 1941 года по 29 апреля 1942 года шли ожесточенные бои за Невский пятачок — небольшой плацдарм на левом берегу Невы к югу от Шлиссельбурга. Части Ленинградского фронта, находившиеся в осажденном городе, стремились его расширить и выйти на оперативной простор для соединения с войсками Волховского фронта.

Накануне Первомая 1942 года немцам с большим трудом удалось полностью захватить Невский пятачок, но бои за него возобновились в сентябре 1942 года и продолжались до прорыва блокады в январе 1943 года. За все это время здесь погибло более ста тысяч советских бойцов и командиров.

Неудачей закончились попытки деблокировать Ленинград во время Тихвинской (ноябрь-декабрь 1941 года) и Любанской наступательных операций (январь-апрель 1942 года). Не привела к успеху и Синявинская наступательная операция (август-октябрь 1942 года), имевшая целью прорыв глубокоэшелонированных немецких укреплений южнее Ладожского озера.

Долгожданный прорыв блокады произошел только во время наступательной операции «Искра», проведенной с 12 по 30 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов под командованиями генерал-лейтенанта Леонида Говорова и генерала армии Кирилла Мерецкова.

Окончательное снятие блокады случилось еще через год — 27 января 1944 года. В этот день в ходе первого этапа Ленинградско-Новгородской наступательной операции части Ленинградского и Волховского фронтов нанесли серьезное поражение войскам германской группы армий «Север», отбросив их от Ленинграда на сто километров и полностью освободив Ленинград от блокады.

День снятия блокады города Ленинграда официально учрежден в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России». С декабря 2014 года этот праздник называется Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Радость и воодушевление, связанные со снятием блокады Ленинграда, были настолько высоки, что повлекли за собой неожиданные изменения в символической политике советской власти

13 января 1944 года, после начала советского наступления, многим центральным улицам многострадального города вернули дореволюционные названия: проспект 25 октября снова стал Невским, улица 3 июля — Садовой, площадь Урицкого — Дворцовой.

В день окончательного снятия блокады, 27 января 1944 года, исторические названия вернули освобожденным от немецкой оккупации ленинградским пригородам Павловску и Гатчине, которые ранее были переименованы большевиками в Слуцк и Красногвардейск.

Историк Андрей Савин в интервью «Ленте.ру» объяснял, что эти решения стали результатом сталинского «патриотического поворота», когда в интересах победы в годы войны был не только заключен негласный конкордат с церковью, но и реабилитирована сама идея имперского национально-государственного строительства.

«Я помню. Я смею»

После окончания Великой Отечественной войны советская власть опасалась, что советские люди, и особенно ленинградцы, почувствуют себя слишком свободными, раскрепощенными, и не дадут забыть все пережитое ими во время страшного и жуткого военного лихолетья. Ольга Берггольц сразу почувствовала этот настрой начальства, хотевшего, чтобы люди помнили только то, что скажут. В 1945 году она не побоялась написать:

Но даже тем, кто все хотел бы сгладить в зеркальной, робкой памяти людей, не дам забыть, как падал ленинградец на желтый снег пустынных площадей

Вскоре начались новые репрессии против «зарвавшейся» интеллигенции. Как рассказывала «Ленте.ру» историк Юлия Кантор, первое резонансное послевоенное дело против видных ее представителей неслучайно возникло именно в Ленинграде:

Уже в 1946 году появилось печально известное постановление о журналах "Звезда" и "Ленинград", главными мишенями которого были Ахматова и Зощенко. Досталось и Берггольц — за то, что не "проявила бдительность" и не предала Ахматову. Это стало сигналом к публичной "порке" всей ленинградской интеллигенции Юлия Кантор доктор исторических наук

Вскоре книгу «Говорит Ленинград», представлявшую собой сборник дневниковых записей Берггольц, стихов и текстов ее выступлений по радио времен блокады, изъяли из открытых фондов и отправили на спецхранение. Узнав об этом и опасаясь нового ареста, опальная поэтесса вместе с третьим мужем Георгием Макогоненко уехала из Ленинграда на дачу в Комарово, а свой многолетний заветный дневник, куда она записывала все, что на самом деле думала о советской власти, приколотила гвоздем к внутренней стороне садовой скамейки.

Ольга Федоровна Берггольц умерла 13 ноября 1975 года в возрасте 65 лет

Ленинградскую Мадонну, которую боготворили жители города и особенно бывшие блокадники, но недолюбливал его тогдашний хозяин Григорий Романов, хоронили почти тайно. О прощании официально объявили непосредственно перед траурной церемонией, а некролог и вовсе напечатали спустя несколько дней. Вопреки воле усопшей и многочисленным просьбам ленинградцев, поэтесса упокоилась не на Пискаревском кладбище, а на Литераторских мостках Волкова кладбища. Памятник на ее могиле установили только в 2005 году.

В 1952 году, в самый невыносимо душный и мрачный период позднесталинской эпохи, совпавший у Ольги Берггольц с обострением тяжелой депрессии, она нашла в себе силы написать такие строки:

Я недругов смертью своей не утешу, чтоб в лживых слезах захлебнуться могли. Не вбит еще крюк, на котором повешусь. Не скован. Не вырыт рудой из земли. Я встану над жизнью бездонной своею, над страхом ее, над железной тоскою... Я знаю о многом. Я помню. Я смею. Я тоже чего-нибудь страшного стою…