Директор ИЭА РАН рассказал о взглядах и заслугах Миклухо-Маклая

17 июля российские этнографы отмечают профессиональный праздник, приуроченный ко дню рождения выдающегося отечественного этнолога и путешественника Николая Миклухо-Маклая. В интервью RT директор Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, профессор РАН, доктор исторических наук Алексей Загребин рассказал, в чём заключается главная заслуга знаменитого исследователя перед наукой, а также объяснил, почему тот боролся против колониальной аннексии Новой Гвинеи европейскими державами.

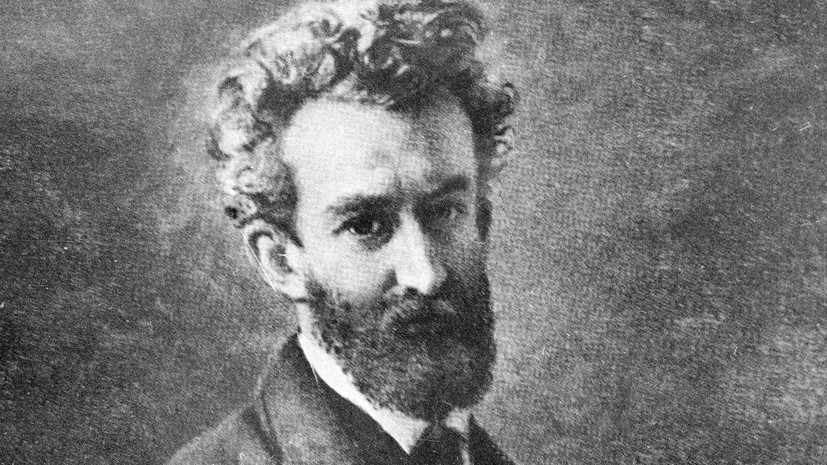

— 17 июля в России отмечается День этнографа. Дата приурочена ко дню рождения Николая Миклухо-Маклая (17 июля 1846 — 14 апреля 1888), прославленного отечественного исследователя и путешественника. Известно, что свою научную работу он начал как зоолог, изучал эволюцию рыб и морских губок. Но в 1870 году объявил о планах отправиться исследовать тропические острова и их жителей. Известно ли, с чем было связано такое решение?

— Когда Чарльз Дарвин в конце 1850-х годов представил научному миру свою теорию эволюции, это вызвало глобальный сдвиг во всех областях знания — от физики до литературоведения. Дарвин сформулировал, казалось бы, очевидную, но революционную мысль: всё живое развивается эволюционным путём — от простых форм к более сложным.

Это открытие заставило людей по-новому осмыслить себя и своё общество, задаться вопросом: как мы пришли к современному состоянию? Учёные быстро перенесли выявленные Дарвином закономерности с естественно-научной сферы на социально-культурную. Возник закономерный вопрос: нельзя ли реконструировать историю человечества, изучая народы, сохранившие образ жизни, близкий к изначальному?

Такие племена населяли, в частности, Австралию, и потому континент считался своеобразным этнографическим заповедником. Многие антропологи проводили свои полевые исследования именно в Австралии, поскольку кочевой образ жизни и отсутствие производящих форм хозяйства у аборигенных племён, казалось, делали их идеальным объектом для изучения ранних этапов человеческой истории.

По этому же пути пошёл и Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Получив образование в германских университетах, где с XVIII века сохранялись линнеевские традиции, он хорошо понимал закономерности развития живых организмов. Но как он пришёл именно к изучению папуасов? Здесь сыграли роль и стечение обстоятельств, и его глубокая эрудиция — то, что волновало весь научный мир, не могло оставить равнодушным молодого исследователя, ищущего свой путь в науке.

Важно учесть и ещё одно обстоятельство: в научном плане Австралия была фактически оккупирована британскими антропологами, что оставляло учёным других стран лишь второстепенные роли. Миклухо-Маклай искал другие, ещё не изученные регионы для исследований. И в итоге он нашёл свою точку отсчёта для изучения истории человечества и его культуры.

— В чём заключается главный вклад Миклухо-Маклая в науку?

— Прежде всего я бы отметил, что он был гуманистом в самом глубоком смысле этого слова. Рассматривал изучаемые им народы и культуры не только как объект научного интереса, но и как неотъемлемую часть единой человеческой цивилизации.

Не секрет, что в конце XIX века высказывались идеи о том, что представители негроидной расы являются неким переходным звеном от животных к человеку. Всё это усугублялось многовековой историей работорговли и колониальных захватов. И именно против этого подхода выступал Миклухо-Маклай.

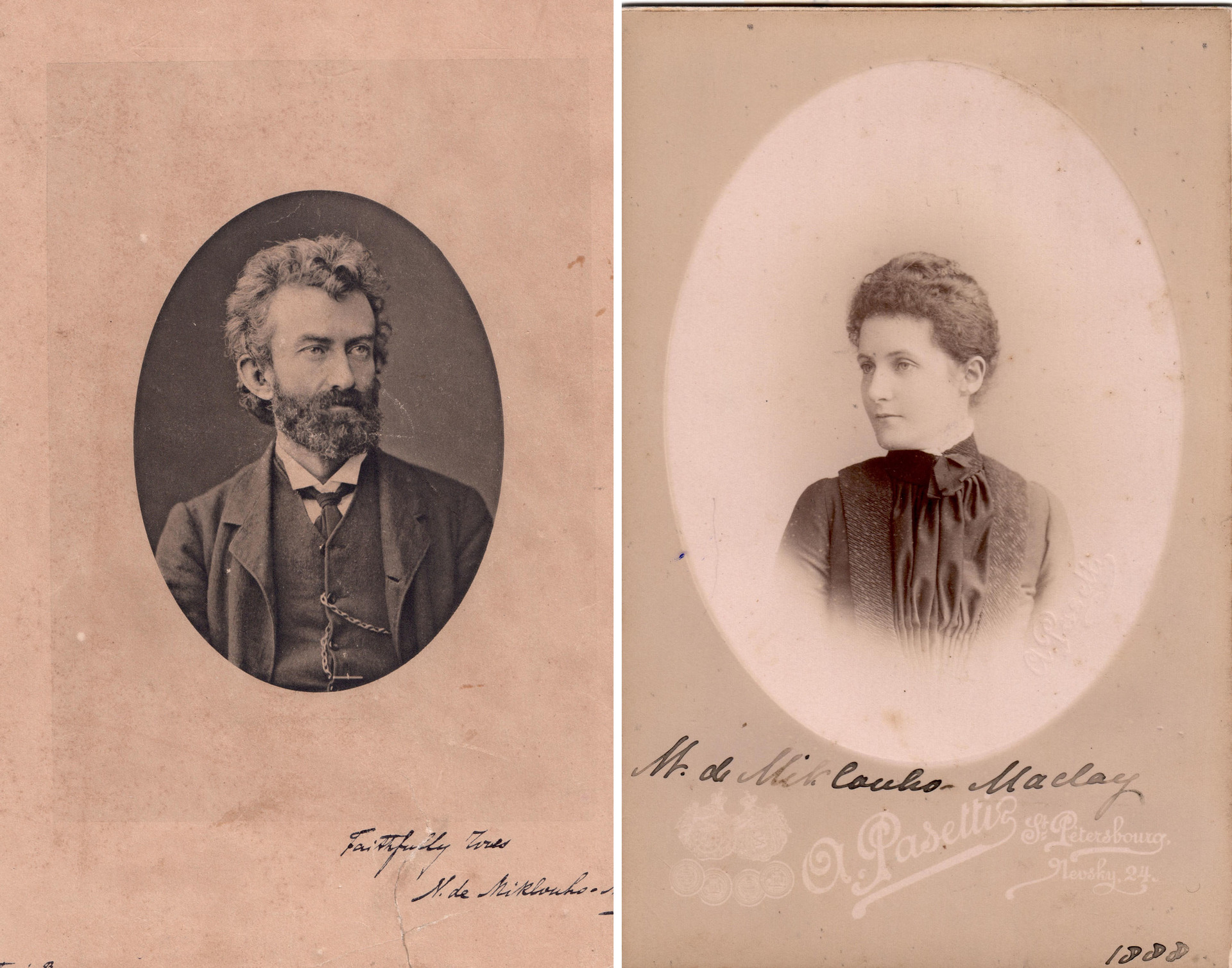

Когда в начале 1880-х годов он вернулся на родину и выступил с несколькими важными докладами в Русском географическом обществе, то смог получить аудиенцию у императора. Учёный предложил свой проект освоения Океании, который не был реализован из-за огромной удалённости этой территории.

Но то, как его приняло русское общество, как к нему отнеслись, говорит о многом. Миклухо-Маклай, хотя и провёл большую часть жизни за границей, оставался неразрывно связан с Россией. Это позволяет нам уверенно говорить о нём как о русском учёном, российском антропологе и этнографе.

— Многие ли учёные не разделяли его взгляды. Были ли у Миклухо-Маклая единомышленники в научной среде?

— Конечно, Миклухо-Маклай не был одинок в своём гуманизме, большинство современных ему эволюционистов понимали, что человеческий род един. К сожалению, учёным было непросто преодолеть многовековые мифы, сложившиеся со времён первых колониальных захватов. И Миклухо-Маклай своими публицистическими работами и антропологическими исследованиями доказывал: нет никаких оснований считать, что люди, ведущие иной, непривычный для нас образ жизни, принадлежат к другому виду. Отчасти прийти к этим выводам ему помогало и то, что в России он тоже мог наблюдать многообразие жизненных укладов и вер.

— Миклухо-Маклай был знаком с Тургеневым и Толстым, внимательно следил за судьбой Чернышевского, то есть влияние общественных настроений с акцентом на принципы свободы и равноправия коснулось и путешественника. Можно ли считать его гуманистические взгляды продуктом идейных течений?

— Общественные идеи не могли не оказать на него влияние. Достаточно вспомнить о судьбе немого Герасима, героя рассказа Тургенева «Муму». Ведь немота Герасима — это метафора состояния человека, не имеющего права голоса в мире с жёсткой иерархией. Даже будь он словоохотливым, всё равно оставался бы «немым». Дать слово «немым», стать их голосом, защитником их интересов — наверное, это про Миклухо-Маклая.

— Когда над Гвинеей нависла угроза колониальной аннексии, Миклухо-Маклай приложил огромные усилия, чтобы спасти своих друзей-туземцев от этой участи. Ради этого он даже пытался столкнуть Россию, Англию и Германию и писал, что английская колонизация приведёт к истреблению папуасов. Почему? И удалось ли ему хотя бы отчасти улучшить судьбу островных племён?

— Думаю, что Миклухо-Маклай был романтиком. Он верил, что можно сохранить или хотя бы отсрочить насильственную модернизацию традиционных обществ.

Мы видим, что произошло с коренными народами Северной Америки и Австралии. Хотя австралийские аборигены пострадали в меньшей степени: из-за малочисленности европейского населения на тот момент не повторился сценарий, реализованный в США, где коренных жителей насильно сгоняли с земель, жестоко преследовали и переселяли в резервации.

К сожалению, когда на кону стояли интересы великих держав, голос учёного вряд ли мог быть услышан. Новая Гвинея стала колонией. В разделе поучаствовала и Германия, её колониальные амбиции накануне XX века проявлялись всё отчётливее.

— Известно также, что в какой-то момент Миклухо-Маклай едва не основал колонию переселенцев из России в Новой Гвинее. Что известно об этом и почему план не был реализован?

— В России во второй половине XIX века возникло и распространилось народовольческое движение. Многие социалисты-утописты мечтали о создании нового общества на каких-то отдалённых территориях — таким раем могла стать и Новая Гвинея с её не испорченным капитализмом населением. Но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А оврагов оказалось множество — только плавание до островов заняло бы полгода. Большинство людей, которые планировали построить новый мир, плохо себе представляли, что такое сельское хозяйство и жизнь на свежем воздухе, поскольку были выходцами совсем не из крестьянской среды.

— Почему Миклухо-Маклай так привязался к аборигенам, подружился с ними?

— Потому что мир, в котором он вырос, и мир, в который он стремился, существенно отличались друг от друга. Понятия чести, совести, долга, откровенности, которые были приняты у народов Океании, были гораздо более чистыми и не омрачёнными коммерческим интересом или тщеславием современного человека. Конечно, люди есть люди, и у аборигенов тоже были свои негативные стороны жизни, но в целом их культура казалась более нравственной такому человеку, как Николай Николаевич Миклухо-Маклай.

— Какие обычаи папуасов могли шокировать исследователя?

— Конечно, некоторые вещи не могли не шокировать: пища, бытовые условия, да даже то, как общались эти люди — без привычных нам условностей. Для нас их манеры могут показаться даже грубыми, хотя дело в культурных различиях.

В Институте этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая на протяжении десятков лет ведутся исследования, связанные с изучением наследия путешественника. Многие годы их возглавлял Даниил Давидович Тумаркин (он скончался в 2019 году). Могу сказать, что даже в 1970-е годы советские антропологи сталкивались с некоторыми обрядами и обычаями, которые мало отличались от описанных в конце XIX века.

— Являются ли записи Миклухо-Маклая до сих пор источником важных данных для этнографов и антропологов?

— Уже издано немало томов, связанных с именем и трудами Миклухо-Маклая. Но эта работа, как и работа по изучению научного творчества любого крупного учёного, бесконечна. Каждое время задаёт тексту свои вопросы. И любой текст отвечает на эти вопросы, исходя из контекста времени и обстоятельств, по-разному.

— Экспедиции прославили Миклухо-Маклая. Он при жизни стал знаменитостью в Европе и России, но при этом до конца своих дней боролся с нуждой. Почему слава не принесла ему богатства?

— Бедность часто сопровождает людей творческих, в том числе учёных. Любая экспедиция — это большие расходы. А экспедиция в такие отдалённые регионы умножает расходы вдвое, а то и десятикратно. Но надо сказать, что император, услышав о финансовых затруднениях Миклухо-Маклая, пошёл ему навстречу. Личным распоряжением Александра III денежные проблемы русского путешественника были улажены. Это говорит о том, что Миклухо-Маклая ещё при жизни признали в России человеком выдающимся.

— Известно, что Николай Миклухо-Маклай вошёл в мифологию папуасов. В чём именно это выражалось и есть ли сегодня отголоски такого культа в Новой Гвинее?

— В любой мифологии есть культурные герои, которые помогают людям обрести какие-то ценные предметы, орудия труда и т. п. Думаю, что Миклухо-Маклай — именно такой культурный герой. И тот факт, что память о нём сохранилась, в том числе в устной традиции племён, с которыми он встречался и работал, говорит о том, что он запомнился как чужеземец, ставший своим.