Надежда Плунгян о выставке «Модернизм без манифеста»

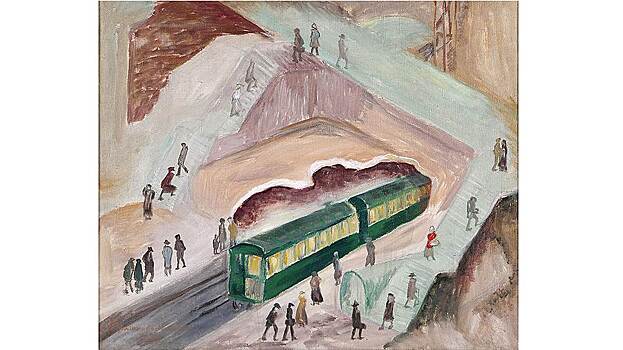

В ММСИ на Петровке открылась выставка "Модернизм без манифеста", представляющая собрание Романа Бабичева. В его коллекции -- вещи от мирискусников до концептуалистов, но самая интересная часть посвящена 1930-м годам. Игорь Гулин поговорил с одним из кураторов выставки искусствоведом Надеждой Плунгян о том, как отказаться от изношенных категорий истории искусства и начать видеть то, что еще недавно было в слепой зоне

У выставки двойная природа. С одной стороны, это представление коллекции, то есть просто интереснейшего материала. С другой -- это попытка нового подхода к истории искусства прошлого века. Как эти две цели сочетаются?

В последние десятилетия в тени больших музеев шел процесс освоения искусства 1930-х годов, связанный прежде всего с частными коллекциями. Было несколько крупных высказываний -- издание книги Ольги Ройтенберг "Неужели кто-то вспомнил, что мы были...", организованная коллекционером Юрием Носовым выставка "На берегах Невы" в ГМИИ (2001), где впервые была показана заметная часть коллекции Романа Бабичева: выставочная и издательская работа галереи Ильдара Галеева, культуртрегерская деятельность галереи "Ковчег", выставки "Элизиума". Но на этом этапе первое место занимало все-таки введение в оборот нового материала, а не большая смена координат: все были, в общем, согласны с тем, что настоящий авангард начинает дополнять некая периферия -- второй, третий ряд. Наша выставка как раз о том, что надо менять рамки. Трудно сказать, что было сначала -- концепция или коллекция. Наверное, просто пришло время перестать воспринимать межвоенное искусство как третий ряд и вообще строить историю искусства из этих рядов. Невозможно рассказывать студентам, что вот у нас тут третьестепенный советский художник. Становится неясно, зачем его вообще проходить.

Эти ряды ведь возникают из представления об истории искусства как о череде сменяющих друг друга больших проектов. Есть авангард, соцреализм, концептуализм, есть пара как бы запасных путей. Все, что туда не попадает, оказывается не особо нужным. Как с этим не вписывающимся искусством обращаться, чтобы не впадать ни в наслаждение маргинальностью, ни в знаточество?

Я думаю, что идея чистого знаточества, как и искусственная маргинализация отдельных явлений, это тоже советские подходы. Советский проект сам по себе был модернистским, он стремился отсечь то, что ему не нужно или неприятно, политически негативно окрашивая эти явления. Конечно, от политизации отказываться не надо. Политический смысл есть у всех вещей -- у самых мелких и у крупных. Но саму карту пора выстраивать заново, переопределяя дистанцию к советскому -- не только к тем иерархиям, которые родились в сталинское время, но и к тем, которые возникли в 1970-е, в эпоху постмодернизма. Постмодернизм, сформировавший наши ценности, тоже предлагает гомогенную историю искусства, хотя сам он далек от цельности и вовсе не состоит исключительно из московской концептуальной школы. Есть и пограничные явления на стыке двух эпох: лианозовская группа или минималисты, как Злотников, который в 1960-х начинает работать с абстракцией, но увеличивает дистанцию, пытаясь одновременно критиковать модернизм и оставаться внутри него.

Как раз в этом смысле очень интересны художники 1930-х, работающие на сломах внутри модернистской парадигмы. Например, из самых заметных персонажей на выставке -- скульптор Меер Айзенштадт, разрабатывавший странный пролетарский сюрреализм, или Георгий Рублев с его фовистскими трактористами. Это по отношению к "нормальному" авангарду -- дикое смещение, сочетание несочетаемых вещей. Как все это осмыслять?

Для меня главный вопрос тут в определении "нормальный" модернизм. Кто называет эту норму? Можно ли, как Екатерина Деготь, сказать, что вот до такой точки (скажем, до Филонова) это модернизм, а дальше уже упадок? Ведь модернизм сам по себе и состоит из разрывов и смещений. Это наглядно показано в книге Ильи Кукулина "Машины зашумевшего времени" на материале литературы. Модернистский процесс -- это постоянная эволюция. Авторы 1930-х воспитаны на высоком модернизме, и они берут его как готовую систему. Они не пытаются стать новым Малевичем, но используют его метод как инструмент, как прибавочный элемент. Это как раз и делает Айзенштадт, соединяя супрематизм с архаикой и каким-то неоманьеризмом. Так же и Рублев -- он стремительно меняет манеры и даже доказывает свое мастерство через освоение разных модернистских систем, но в их синтезе он создает собственную вещь.

А где граница между присвоением, которое происходит у поколения 1930-х, и тем, что делают Злотников, Рогинский или лианозовцы? Почему одно -- постмодернизм, а другое -- нет?

В постмодернизме есть активная деконструкция. Я бы не сказала, что Рублев именно деконструирует модернистские системы. Он берет у Рауля Дюфи изящные пальмы на набережной и дополняет их повешенными рабами, соединяя два тезиса -- "буржуазную эстетику", как тогда говорили, и "пролетарскую критику". Этот метод можно определить как ар-деко -- декоративный подход к комбинации элементов. Я бы сказала, что Рублев сложил в картине два тезиса и усилил их оба, а у Комара и Меламида тезисы сталкиваются для самоуничтожения. Оптика Злотникова или Рогинского -- это третья проблема, связанная с работой на переломе двух эпох. Думаю, на смену жестким оппозициям должно прийти внимание к разным точкам в истории искусства, которые получат отдельные названия: послевоенный модернизм, модернизм 1940-х и так далее. Возможно, тогда мы сможем как-то решить постсоветский спор о том, можно ли вешать рядом Герасимова и Фалька. Видимо, это зависит от того, что история вообще значит для нас.

Это связано с изменением дистанции к советскому, о котором ты говоришь. В привычной истории советское -- это либо утопический проект, либо тоталитарная машина, которой нужно сопротивляться, либо какой-то материал для переозначивания, как у концептуалистов. Но, когда мы расширяем поле, это перестает работать. Художники вроде Рублева -- про них сложно сказать, насколько они ироничны или критичны, насколько они частные люди, а насколько, наоборот, ищут какой-то новой ангажированности. Как ты для себя это решаешь?

Многие говорят про эту коллекцию, что она абсолютно не советская, что она собиралась от противного. Потому что в ней мало социального. Это представление возникает из штампа, что социальное -- это обязательно государственное. Но ведь у каждого автора существует собственное восприятие социального измерения. Выставка как раз об этом: о том, как художники впервые описывали реальность нового общества. Я все время привожу в пример картину Леонида Хорошкевича 1944 года, где аэростат, очевидный знак времени, возносится над домом Нирнзее и при этом окружен какой-то непонятной пустотой. Тут есть и модерн, и модернизм, и еще есть позднесимволистское ощущение зыбкости. Советское это или не советское? Можем ли мы сказать, что это эскапизм, как пишут в книгах 1980-х? Нет, это поэтическое и политическое восприятие слома времен. Модернизм сам себя все время политизировал. Постмодернизм критиковал его именно за эту сверхполитичность. Но нужно двигаться дальше.

Забавно, что в попытке преодолеть постмодернистскую оптику работает тыняновская логика -- ухода от отцов к дядям. Чтобы понять, что может быть дальше, мы изучаем то, что недавно казалась маловажными ответвлениями, вроде искусства и литературы 1930-х.

Да, видимо, так. Можно еще вот что добавить: в наследии постмодернизма сегодня становится все более заметным пренебрежение к природе или удивление перед природой. Здесь явно ощутим след 1950-х, ведь сталинский проект буквально запрещал документальность за пределами партийного взгляда. Как результат -- слова "советская действительность" превратились в пустое означающее, а природа стала кулисой. Для того чтобы понять, что с этим делать, нам придется заново заниматься описанием того, что нас окружает, в том числе и всех этих дискурсов.

Получается, есть реальность истории искусства, которая, как и реальность пейзажа, не вписывается в унаследованные от постмодерна схемы?

Часто в ответ на попытки ввести в историю искусства новые понятия приходится слышать такую критику: вы что, такого явления нет! В этой категоричности тоже много от сталинской эпохи, сформировавшей железное правило "ненужного не существует". Но с этим можно справиться, если предложить человеку в ответ рассказать о том, какие явления он видит как точку отсчета. И часто оказывается, что людям крайне сложно сказать о том, "что есть", за пределами готовых схем. Именно для того, чтобы избавиться от этих заготовок и выйти к чему-то новому, нужно разрабатывать самые разные экспериментальные нарративы. «Модернизм без манифеста». ММСИ на Петровке, до 20 ноября