Текущее состояние художественной критики. Часть 3

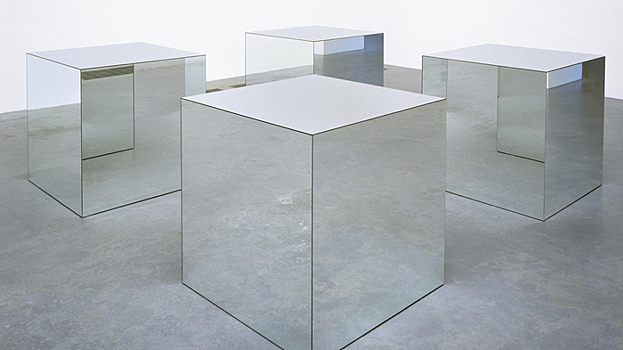

Хэл Фостер: Стремление концептуализма сделать искусство максимально прозрачным обернулось разочарованием: искусство стало еще более трудным для понимания — по крайней мере для зрителей за пределами этой среды, определенного узкого круга. То же случилось с моделью совместной работы. Она кажется открытой, но в большинстве случаев это привело лишь к герметичности, замыканию практики, что снова оттолкнуло публику. Эта позиция — нечто вроде адвоката дьявола. Она так и не привела к хваленому рождению читателя или зрителя. Такие люди отсеивались, скатывались к общепринятой точке зрения, которая обычно характеризуется антихудожественностью, антикритичностью, антиинтеллектуальностью... Роберт Сторр: Я не уверен, что вполне вас понял: кто эти отсеявшиеся зрители? Хэл Фостер: Вы знаете, кто это, Роберт... Роберт Сторр: Я, честно сказать, не понимаю. Это какой-то инсайдерский разговор «для своих», вы говорите: «Вы знаете, кто они». Нет, я не знаю. Давайте, скажите мне. Хэл Фостер: А это, знаете ли, Роберт, почти три четверти ваших посетителей, посетителей MoMA. С общепринятой точки зрения — и это популярный взгляд — современное искусство сводится к очковтирательству, провокации или к тому и другому разом. Вам не рассказывали, что базовая культура в этой стране — антихудожественная? Роберт Сторр: Извините, но я не согласен. Хэл Фостер: Ладно, в этом вопросе мы принципиально расходимся во мнениях. Роберт Сторр: Я не согласен с этим, и это позиция человека, который работает с публикой намного больше, чем вы. Я знаю, что аудитория неоднозначно относится к музею, к искусству, которое мы обсуждаем, и т.д., но зачастую она неожиданно для себя самой может обнаружить свою связь с тем, что видит. А вот что люди могут (или не могут) сделать с этой связью, во многом определяется типом и качеством дискурса вокруг. Это одна из причин, по которой я считаю, что писать для широкой аудитории — писать серьезно, но в то же время понимать, к кому вы обращаетесь, — очень важно. В противном случае вы действительно капитулируете перед людьми с антиинтеллектуальной и антихудожественной позицией. Джеймс Майер: Здесь я должен присоединиться к точке зрения Хэла — как действующий художественный критик, который пишет для нескольких еще оставшихся глянцевых художественных журналов. И там я постоянно сталкиваюсь с просьбами писать списки «Десяти лучших…» и критические статьи упрощенного формата — «эффектные заявления» в стиле, который Роберт называет «литературным». Чувствуешь определенное давление, почти требование подражать модели Хики, которую я более точно охарактеризовал бы как беллетристическую. Это, конечно, очень старая модель (вспомните Art News 1950-х годов, тексты Джеймса Шайлера и Фрэнка О’Хары, против которых протестовали Дональд Джадд и Роберт Моррис). Но слово «литературный» описывает здесь критику, которая, претендуя на художественность, ценится за эмоциональность и увлекательность, а заодно и за способность продавать журнал. Это «литературная» модель не в бартовском смысле, не в смысле подрывного типа письма. Напротив, эта беллетристическая модель — которую можно встретить в нынешнем Artforum или в ориентированном на коллекционеров журнале Parkett — может быть описана как антилитературная по своим целям. Беллетристическое письмо этого типа, зачастую повествующее о «чувствах» автора или о его личности, по большей части избегает последовательного осмысления искусства. Считается, что этот стиль должен привлекать читателей, что он держит журнал на плаву. И вроде бы все прекрасно, но какой ценой? Джордж Бейкер: Вы, возможно, только что определили то, чем критика не является. Описанная вами ситуация не относится к критике. И такие «писатели» — не художественные критики, поскольку критика в некотором роде должна разрушать, чтобы она вообще работала как критика. Роберт Сторр: С другой стороны, среди лучших примеров критики прошлого были рецензии или же «написанные на случай», даже «беллетристические», тексты людей других специальностей, не профессиональных критиков. И это не только «Салоны» Бодлера или даже колонки Гринберга для Partisan Review и The Nation. Традиция писать критические статьи существовала и среди авангардных художников — например, Дональд Джадд писал для Arts Magazine, Роберт Моррис — для Artforum; была и традиция поэтической или даже беллетристической критики вышеупомянутого типа, и некоторые из этих статей были очень, очень хороши. В конце концов, разве Ролан Барт не писал статьи из «Мифологий» для ежемесячного культурологического журнала и разве он не адаптировал свой стиль в соответствии с аудиторией? Дональд Джадд. Без названия. 1973. Латунь, оргстекло, 6 блоков с 8-дюймовыми промежутками. Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк. © Judd Foundation. Licensed by VAGA, New York, NY Розалинд Краусс: Я бы хотела вернуться к определению критики, которое дал Дэвид, к его личному определению критики как суждения о качестве... Дэвид Джослит: Или просто суждения. Розалинд Краусс: Хорошо, суждения. Для меня как автора критика всегда подразумевала, скорее, историческое восприятие перемен в устремлениях значительной части художников. Например, в определенный момент группа авторов решила, что есть нечто под названием постмодернизм, чему стоит уделить больше внимания, а затем постмодернизм зажил своей жизнью, и в свете этого все прочие формы создания искусства стали восприниматься как устаревшие. Пристальное всматривание в будущее и поиск новых явлений составляет часть того, что всегда ассоциировалось для меня с работой критика. Дэвид Джослит: Интересно, что вы говорите о «поиске новых явлений», ведь ваша работа помогла определить постмодернизм, а не просто описывала уже существующий феномен. Розалинд Краусс: Это правда, хороший критик не только описывает, но и создает. Дэвид Джослит: Да, и на самом деле вы могли бы сказать, что критика судит о границах поля. Она очерчивает это поле. Хочу также заметить, что я не согласен с Джеймсом. Я пишу для тех же журналов, что и он, и я осознаю их ограниченность. Но я считаю, что всегда можно выбрать, как использовать это пространство. Можно его засквотировать. Роберт Сторр: Отличная идея! Хелен Молсуорт: Определение критики, данное Розалинд, напомнило мне об одной вещи, которую мы обсуждали, когда запускали журнал Documents. Мы понимали, что всматривание в горизонт будущего кодифицирует и консолидирует группу — и на самом деле опасались этого и всерьез пытались избежать. Роберт Сторр: Почему? Хелен Молсуорт: Потому что мы видели в такой кодификации влиятельную форму легитимации, связанной с производством коллективной сущности, легко обращаемой в товар и предназначенной для рынка. Кроме того, мы пытались понять, можно ли грамотно писать об искусстве, которое ты не поддерживаешь. Джордж Бейкер: Это извращение. Именно это я назвал мазохизмом критика: отвергать те функции, которые следовало бы сохранить. Хелен Молсуорт: Называйте это извращением, но тогда мы подробнейшим образом обсудили этот вопрос. Как и сейчас, мы пытались разобраться в назначении критики. Нас интересовало, способна ли критика замечать двусмысленности и неопределенности в поле, которое, как нам представлялось, основывалось на логике исключения и утверждения. В некотором смысле я до сих пор интересуюсь этой темой, поэтому хотела бы вернуться к высказываниям Дэвида о суждении. В начале 1990-х годов я скептически относилась к суждению, поскольку «качество» стало очень проблематичным понятием, и умолчание о том, что кому-то нравится или не нравится, было реальным и значимым альтернативным подходом. Дэвид Джослит: Я полагаю, что только письмо утверждает что-либо. Поэтому мне кажется, что надо ясно понимать, какие ценности мы привносим в конкретный контекст. Хэл Фостер: Я хотел бы вернуться к модели, которую предложила несколько минут назад Розалинд, чтобы указать на разницу. Возьмем, например, Лео Штейнберга и его отношение к Роберту Раушенбергу и Джасперу Джонсу или Розалинд и ее отношение к минимализму и постминимализму. Это были сдвиги, затрагивающие кровные интересы всех сторон: вы могли быть за или против или относиться к вопросу неоднозначно, но необходимо было как-то реагировать на эти сдвиги. Сейчас все не так. Сейчас нет единодушия относительно того, какие изменения считать важными, если вообще хоть какие-то еще важны. Взять хотя бы художников, которых мы упомянули в нашей беседе... Не думаю, что мы так же единодушны в оценке значения Кристиана Филиппа Мюллера, как в оценке Герхарда Рихтера. Джордж Бейкер: И слава богу. Хэл Фостер: Может быть — а может, и нет. Джордж Бейкер: Я не очень понимаю, что вы вкладываете в понятие «единодушия», Хэл. Отсутствие единодушия — это одна из причин, по которым критика все еще нужна. Если единодушия сегодня становится меньше, то это как раз может означать, что она нужна еще больше. Не вижу смысла притворяться, будто единодушие когда-то было возможно, а сейчас нет, отчего определенная модель критики перестала работать. Куча людей из мира искусства в свое время не приняли тот факт, что Розалинд поддержала минимализм, и, как правило, это были люди, принадлежавшие к другим поколениям. Этот спор поколений сохраняется, поскольку на самом деле у нас нет единодушия по поводу Рихтера. И я думаю, это хорошо. Герхард Рихтер. Абстрактная картина. 1992. Фрагмент. Холст, масло. Частное собрание Хэл Фостер: Сегодня просто невозможно, чтобы критик описал такой сдвиг в искусстве, который получил бы отклик от многих людей. Слишком много событий, от которых круги расходятся во все стороны, да и мы все находимся в разных потоках. Джон Миллер: Понятие значительного и цельного художественного сдвига заменилось обращением к молодежной культуре, особенно в глянцевых журналах, где, по-видимому, возникла двойная фокусировка: старшие художники воспринимаются в качестве квазимастеров; если же художник молод, его творчество обязано иметь отношение к диджей-культуре или чему-то подобному. Но таким образом стиль кодифицируется еще определеннее. Вначале, пока художника не начинают рассматривать как мастера, обращение к молодежной культуре для него почти обязательно. Андреа анализировала эту проблему в отношении стиля коллекционирования Чарльза Саатчи в своей статье «Хроники “Сенсации”»[1]. Хелен Молсуорт: Выскажу немного уводящее нас от темы замечание, которое, однако, связано с вопросами о единодушии и о роли критика. Меня удивляет, что наша беседа не касается того, как возникновение новых альтернативных площадок, музеев современного искусства и «проектных комнат» изменило роль куратора. Современный куратор — это тот, кто ищет «новые таланты», а не тот, кто ждет, когда к нему откуда-то придет информация. Не удивлюсь, если часть тревог, высказанных от лица критиков — и я говорю сейчас как критик, а не как куратор, — вызвана именно тем, что голос критика больше не звучит в пространстве музея так, как раньше. Он больше не звучит в голове куратора, авторитетно заявляя: «Послушайте, я тут поискал и нашел, что действительно следует поместить в музей». Сегодня музеи, по-видимому, стараются признать все больше произведений искусства, никогда еще они не делали этого с такой скоростью. Это создает кризис суждения в вопросах формирования канона как в критике, так и в истории искусства. Не хочу показаться грубой, но сегодня кого только не встретишь в «проектных комнатах» или на больших групповых музейных выставках! Мы все бывали на этих гигантских международных биеннале, где художников столько, что всех и не запомнишь... где тут найти место для критического суждения? И если задуматься о том, что только что отметил Джон, то, возможно, отчасти мы получили то, чего хотели. Как ни парадоксально, значительная часть этих изменений была ответом на требование художников и критиков открыть музей. Я имею в виду прежде всего группу Art Workers’ Coalition. Я полагаю, что продуктивные вызовы устаревшим музеологическим идеям о критериях и суждениях должны были неизбежно повлечь за собой исчезновение единодушия. Джон Миллер: Обратная сторона этого вопроса заключается в том, кого не может быть на биеннале, поскольку биеннале стала высшим уровнем легитимации. Биеннале не так сильно отличаются друг от друга, как музеи, и существует нечто вроде международного сообщества художников, раз за разом принимающих участие в биеннале вне зависимости от того, где эта биеннале проходит. Роберт Сторр: По поводу этого аспекта биеннале многие критики уже высказывали претензии. Взять хотя бы Питера Шелдала, который пишет колонку в The New Yorker о том, что он сам называет «фестивальностью». Сегодня он совсем не радикал, и по своей чувствительности и стилю близок, скорее, Дейву Хики. Тем не менее в этом контексте он проделал тщательную работу по развенчанию феномена биеннале, причем сделал это без какого-либо специального теоретического конструкта — его критика импрессионистична и категорична, но он высказывается метко и очень, очень эффективно. Хелен Молсуорт: И в чем эффективность этой критики? Роберт Сторр: Она эффективна потому, что заставляет людей не доверять тому, что они видят, — по крайней мере на это можно надеяться. К тому же Питер Шелдал серьезно относится к искусству, он не просто говорит: «Не доверяйте всем работам подряд», он призывает не доверять именно институционализации искусства. Джордж Бейкер: Шелдал нередко травит публику за антиинтеллектуализм, который выше отметил Хэл. Это один из его талантов. Серьезно он относится только к руинам определенных представлений об искусстве и к поддержанию этих руин в презентабельном для читателя виде. Бенджамин Бухло: Джордж, ранее вы указали на одну из задач критики — точнее, на археологическое возрождение этой задачи, которая была вычеркнута и забыта и которая, как считаю я и как сказал Хэл, была одной из важнейших критических функций. Я как критик всегда считал ее одной из главных своих задач и надеюсь, она останется таковой. Я очень рад услышать от вас, что она будет актуальна и для следующего поколения, и для двух последующих поколений, как бы сильно мы ни отличались по возрасту. А какие еще функции вы можете назвать? Я хотел бы в ходе этого обсуждения обозначить противоречия между нашими позициями, поскольку считаю, что критик, который сформировался в 1960-е и 1970-е годы, будет руководствоваться совершенно другими мотивами, нежели тот, кто начинал работать в 1980-е и 1990-е. Это один из тех вопросов, которые я рассчитывал прояснить за этим столом: как воспринимается различие между поколениями и как преодолевается раскол, который, вне всякого сомнения, образовался? Мы все согласны с тем, что значимые изменения произошли на всех уровнях. Мое поколение работает по одну сторону этого раскола, ваше по другую, однако мне кажется, что сами различия пока обозначены недостаточно. Джордж Бейкер: «Расколы» и большие изменения. Я не спорю, что в некотором смысле они имеют место. Однако вас они, похоже, подтолкнули к тому, чтобы в своей критике отвергнуть определенные практики, которые, как я полагаю, вы считаете неэффективными. Я сделал другие выводы. Заметные изменения, произошедшие в критических институциях, заставили меня принять позицию, которая звучит почти как точка зрения Гринберга или Майкла Фрида: они заявляли, что модернизм определяется исключительно непрерывностью. Так вот, возможно, постмодернизм определяется исключительно разрывом, но это влечет за собой постоянное переопределение и отслеживание трансформаций в ряде уже существующих дискурсов и практик. Как я уже говорил, одна из задач, которую критика может поставить перед собой в данный момент, — сопротивление переменам, которые происходят в художественных институциях и определяют, о чем можно высказываться в тех или иных художественных журналах. Неважно, насколько сильно изменилась ситуация, критик в каком-то смысле обязан поддерживать жизнь некоторых проектов, а не просто опускать руки, заявляя, что, мол, «это уже невозможно». Бенджамин Бухло: Речь о критических и художественных проектах? Джордж Бейкер: И о тех, и о других. Я так считаю. Институциональная критика — это пример, который подкрепляет мою мысль. Некоторые могут сказать, что в нынешних изменившихся условиях она превратилась в теоретическое упражнение, жанр или, того хуже, стиль письма, то есть была полностью рекуперирована. В некоторых случаях так оно и есть. Однако такое суждение основывается на представлении, что авангардизм перестал быть продуктивным — а возможно, и желанным. Современность больше не избегает каких бы то ни было коммуникативных, критических практик. Однако существуют способы, позволяющие тому, что было известно под именем институциональной критики, преобразиться и продолжить таким образом свое существование. Эти способы связаны с тем расколом, который разделяет 1960-е и 1990-е. И они все еще ждут полноценной критической формулировки и разъяснения. Хэл Фостер: Хорошо. Итак, мы выявили археологическую функцию критики, исследовательскую функцию, парадигмообразующую и мнемоническую. Но это никоим образом не позволяет различить поколения. Бенджамин Бухло: Не позволяет. Хэл Фостер: Что же тогда позволяет? Дэвид Джослит: Возможно, это не исчерпывающий ответ, но я не уверен, что раскол в том смысле, о котором говорил Бенджамин, существует. Я всегда думал, что ваше поколение превратилось из критиков в университетских теоретиков ради выживания. Я пришел в профессию как раз в тот момент, когда вы уже начали свой преподавательский путь, и решил, что вам пришлось пойти на этот шаг, чтобы попросту выжить. Большинство серьезных критиков, занимающихся теорией, ушли в академическую сферу, но все вы начинали вне ее, верно? Джордж Бейкер: Не совсем. Розалинд исключение. Дэвид Джослит: Но в некотором смысле это можно отнести и к ней, поскольку она практически в одно и то же время была активным журнальным критиком и членом академического сообщества. Хелен Молсуорт: Иными словами, ощущение, что аудитория критики сократилась, частично связано со сближением критики и академической науки? И сегодня критика существует для студентов? Дэвид Джослит: Если это действительно так, то, по-видимому, это произошло в поколении старших редакторов журнала October, поскольку все вы ушли из критиков в преподаватели. Роберт Сторр: Ну, не все серьезные критики. Кто-то остался независимым автором, кто-то редактором, кто-то работает в институциях, музеях и т.д. Это вполне законные альтернативы. Далеко не все дороги ведут в университет. Вы, Дэвид, говорите лишь об определенном типе критического дискурса. Дэвид Джослит: Да, Роберт, так и есть. Роберт Сторр: Но я думаю, что вам следует учесть существование других типов серьезной критики, для которых могут быть другие типы постоянной работы. Бенджамин Бухло: И кто же вне системы? Роберт Сторр: Никто. Бенджамин Бухло: Даже Дейв Хики преподает. [Смеется.] Хелен Молсуорт: Я никогда не рассматривала это как поколенческое различие, но, возможно, так оно и есть. Я всегда считала, что один из признаков сильной критики — то, что ее всерьез читают художники. Меня никогда по-настоящему не интересовала аудитория The New Yorker как таковая, то есть я никогда не считала журнал местом, где печатается серьезная критика; серьезная критика — это статья, которую прочтет художник. Возможно, это очень романтичное представление. Джордж Бейкер: И причина в том, что такая форма критики меняет ситуацию, в которой работает художник. Хелен Молсуорт: Да, поскольку в такой ситуации произведение искусства как бы начинает диалог, в который художник может вступить и соответствующим образом ответить. Пожалуй, мы вернулись к вашей идее о сотрудничестве. Согласно этой модели, действительно хорошая критика — это диалог текста и объекта, и я не думаю, что это имеет место в популярной периодике. Там, по моим наблюдениям, критика функционирует только в качестве интерпретатора, посредника между объектом и аудиторией. Идеальная форма критики, с моей точки зрения, должна быть очень личной — с той оговоркой, что функция критики заключается в том, чтобы сделать личное понятным публике. Я считаю, что именно публичность критики превращает то, что могло бы остаться частной беседой, в диалог между текстами и объектами. Джордж Бейкер: Из сказанного вами следует, что если модель хорошей критики такова, то хорошие статьи, написанные присутствующими, повлияли на художественную практику таким образом, что это осталось незамеченным самими критиками, которые инициировали определенные художественные перемены. То есть, Бенджамин, я говорю о вашей работе — вы задали практику институциональной критики и ее влияние на целое поколение художников, определявших себя одновременно по отношению к своему поколению и к некоторым принятым критическим позициям. Хелен Молсуорт: Или о работе Рэйчел Харрисон, связанной с вашими, Хэл, текстами о культуре спектакля и загадке минимализма. Хэл Фостер: Я бы с удовольствием с ней встретился. [Смеется.] Хелен Молсуорт: Может быть, стоит не встречаться с ней, а обратить внимание на ее работы. Рэйчел Харрисон. Будда со стеной. 2004. Дерево, пенопласт, клей, акрил, пластиковая статуя. Музей искусств Блантона, Остин. Courtesy Blanton Museum of Art Роберт Сторр: Я продолжу то, о чем уже упомянул. Если вас интересует специфическая интеллектуально строгая и одновременно ангажированная критика, если это именно то, чего вы хотите, значит, для нее все еще может найтись место. Вопрос лишь в том, как вы будете отвоевывать это место? Дэвид Джослит: Вам придется изменить свой дискурс. Джеймс Майер: Но сегодня писатели находятся в иной ситуации. Я полагаю, что тот вопрос, который мы уже поднимали, — недостаток сторонников или понимающей публики — является здесь ключевым, по-настоящему определяющим. Сегодня ты больше не знаешь, для кого пишешь. Artforum версии 2001 года — это не то же самое, что Artforum 1970 года, когда ты знал, кто твой читатель и что твои тексты имеют для него какое-то значение. То же можно сказать и про October 1981 по отношению к версии 2001 года. Налицо поколенческое различие. Из наших текстов ушел оптимизм и чувство уверенности в том, что наша работа — как и критика вообще — имеет смысл. Джордж Бейкер: Я думаю, что те, кто пишет для журнала October, по-прежнему представляют себе свою публику: как бы там ни было, это все еще определенная, даже ограниченная, аудитория. Мы, может быть, хотели бы поменять ее, если это возможно. Не знать своего адресата — это не всегда так уж плохо. Но я согласен, что в современных условиях Artforum порой превращается в инструмент, с помощью которого ты обращаешься главным образом к неамериканской и неанглоязычной аудитории, но на своем родном языке. Это отличается от ситуации, которая сложилась, например, в немецких журналах — где ты, вообще говоря, работаешь так, как хочешь, и пишешь то, о чем хочешь, но совсем не знаешь, кто твоя аудитория. Я просто воображаю, что существует какая-то незнакомая мне аудитория, которая может быть заинтересована в идеях и искусстве, интересных мне. Джеймс Майер: Я говорю о том, что сегодня ты работаешь, с самого начала осознавая, что пишешь словно в вакууме, не представляя, кто твоя аудитория, и совершенно не чувствуя, что твоя критика будет «важна», что кто-то будет ее читать... Роберт Сторр: К этому просто нужно привыкнуть, такова теперь жизнь. Джеймс Майер: Мои слова не обязательно понимать как жалобу, я указываю на обстоятельства, в которых мы пишем. Я говорю об исторических изменениях. Иными словами, дело не просто в том, что «такова жизнь». В «Критике и кризисе», с которой начал Джордж, де Ман утверждает, что такова природа, или структурная логика, самой критики — всегда существовать в состоянии «кризиса». Однако де Ман не касается вопроса о разных типах экономических или социальных обстоятельств, которые могут привести к разному состоянию «кризиса» в разное время — например, к той ситуации, которую мы здесь обсуждаем. Мы хорошо знаем сценарии 1960-х и 1980-х годов, но в данный момент ситуация совершенно иная. Примечания Fraser A. A 'Sensation' Chronicle // Social Text, №67, Summer 2001.