«Я никогда не просил пощады» Сын профессора возглавил банду рэкетиров в Москве. Как он пережил криминальные войны 1990-х?

В России заговорили о героях лихих 90-х: по данным СМИ, пожизненно осужденный лидер Ореховско-медведковского организованного преступного сообщества Сергей Буторин по кличке Ося стал готовиться к возможной отправке в зону специальной военной операции (СВО), а знаменитый киллер Алексей Шерстобитов (Леша Солдат) попал под программу защиты свидетелей и подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) — последнее, впрочем, позже опровергли в УФСИН. Не понаслышке знаком с преступным миром 1990-х и Михаил Орский — сын московских профессоров, который променял учебу в престижном вузе на криминал. Отбыв три срока, Орский создал свою бригаду и около 15 лет занимался рэкетом, но затем решил отойти от дел. Свою историю он рассказал корреспонденту «Ленты.ру» Илоне Палей.

Михаил Орский: Я родился в 1960 году, и во мне с детства была какая-то червоточина, несмотря на то, что мои родители — интеллигентные люди, профессора. Сколько себя помню, во всех мультиках, фильмах и книгах я переживал за отрицательных героев.

Возможно, на меня повлияла среда. Когда мне было пять лет, мы с семьей переехали на окраину Москвы — в район Речного вокзала.

Он был хулиганским, что я хорошо понял к 14 годам

Тогда я узнал, что раньше у нас на районе были фирмы (банды — здесь и далее прим. «Ленты.ру»), как в легендарной Казани: Портовские, Болото, Чикаго, 19-й квартал. Однако они существовали скорее как легенда — местная шпана вспоминала о них с придыханием. И меня что-то подтолкнуло к желанию самому возродить нечто подобное, стать первым в этом деле.

«Среди мажоров я был инородным телом»

Ближе всего к нам был 19-й квартал — самый конец улицы Дыбенко. Эта группировка была легендарной, но к концу 1970-х ее участники уже либо спились, либо остепенились. Тогда я собрал ребят с Дыбенко — и у нас появился свой движ. Я много дрался и вел боям счет — записывал, сколько было драк, сколько раз я проиграл, сколько выиграл, сколько свел вничью.

Я тогда занимался самбо, потом пошел на бокс и карате. Но создать какую-то серьезную фирму я тогда не успел, потому что в 18 лет попал на свой первый срок. Я тогда учился на втором курсе журфака МГУ в окружении золотой молодежи, от которой очень невыгодно отличался.

Дело в том, что методы воспитания у моих родителей были таковы, что они держали меня в черном теле — деньгами особо не баловали. Например, когда мне, наконец, купили джинсы, это было такое для меня событие, как будто мне купили автомобиль.

В общем, в университете среди мажоров я просто был инородным телом. Зато у меня были другие товарищи. С одним из них я в 1979 году и решился на квартирные кражи. Если не изменяет память, первой жертвой стала какая-то буфетчица, потом уже мы стали выбирать кого-то побогаче. Но очень скоро нас поймала милиция, и я сел на 2,5 года.

«Началась другая жизнь»

О тюремной жизни я знал не много. В районе у нас был всего один судимый, и то по малолетке — такой абориген, уцелевший из 19-го квартала. Он ничего не понимал в блатной иерархии, но пел нам блатные песни. Когда я попал в свой первый лагерь, понял: те песни не имели ничего общего с действительностью — никаких матерых уркаганов (воров в законе) и взломщиков сейфов я там не обнаружил.

Моими сокамерниками стали тунеядцы и «чердачники» (судимые, высланные из Москвы за 101-й километр, но вернувшиеся и нарушившие паспортный режим), многие из которых соглашались сотрудничать с администрацией и становились так называемым активом. Они постоянно строчили доносы, в том числе по любым пустякам.

У меня тогда даже отрицательных арестантских движений толком не было: ну не заправил кровать, ну не вышел вовремя на проверку. Докапывались до любой мелочи. Вследствие этих доносов зэков лишали свиданок, водворяли в изолятор, где легко можно было подхватить туберкулез. А когда активисты группировались по 7-8 человек, еще и избивали нас.

Подраться я-то был красавец, но мне на тот момент только исполнилось 18, а они — здоровенные дядьки. И, конечно, я попадал — мама дорогая. Все горе, которое я хапнул на общем режиме, было от «актива». Весь негатив у меня был связан с ним. Вот с тех пор я не переваривал этих активистов и считал их хуже ментов.

«Волк у своей норы телят не таскает»

К кражам я вернулся через год после освобождения и то потому, что попал под олимпийскую амнистию 1980 года. Мне нужно было год отрабатывать на стройках народного хозяйства в Новотроицке. Это был небольшой городок, и там у меня просто не было возможности развернуться: 100 тысяч населения, да и что там было красть у металлургов.

К тому же я придерживался арестантской заповеди «Не ***, где живешь», или русской народной пословицы «Волк у своей норы телят не таскает». А вот когда мой срок закончился, я стал нырять в Москву с учетом статьи о «чердачниках» (официально Михаил Орский не имел права появляться в столице из-за своей судимости).

При этом у меня всегда были мастеровитые подельники, потому что работать один я просто не мог: не умел открывать замки — только вышибать бедром, если рабочий замок находился на его уровне

В это же время я официально числился работником Орско-Халиловского металлургического комбината. Должен был скребками и молотком долбить там по стенам вагонов и сбивать с них уголь. Зарплата по тем временам была сумасшедшая, и я договорился, чтобы вместо меня на смены выходил какой-нибудь человек — я отдавал ему половину зарплаты, и с учетом этого у меня оставалось чуть ли не 120 рублей.

В общем-то мне хватало: бывало, где-то еще украдешь, где-то покараулишь. К тому времени я еще освоил «ломку» — ловкость рук. Со спекулянтом я договаривался о покупке какой-нибудь вещи за приличную сумму — допустим, за 200 рублей, но в результате манипуляций (незаметно) отдавал ему лишь рублей 90, а он думал, что получил полную сумму.

А потом я быстро сбрасывал товар барыге рублей так за 160. Так, условно, за 5-10 минут мог заработать около 70 рублей. Но скоро я опять попался. Мы тогда с товарищем «купили» японский магнитофон Sharp. Стоил он около 1,2 тысячи рублей — как авто «Волга» или зарплата работяги за полгода.

Так вот, продавцу мы сунули куклу (фальшивые деньги) — сотка сверху, сотка снизу и бумага посередине. Он пошел к ментам, и меня смогли задержать, правда, ненадолго — я сбежал. С тех пор я был на нелегальном положении — пришлось скрыться из города, чтобы не получить новый срок. Я перебрался в Оренбург и теперь должен был полностью себя содержать.

«Меня признали дураком»

На свободе я продержался недолго. Вскоре меня осудили еще на 2,5 года за мошенничество. Потом было 40 дней свободы — и третий срок на четыре года за квартирные кражи. Отбывать наказание меня отправили в «восьмерку» (лагерь строгого режима ИТУ №8 Оренбурга), которая была зоной на воровском ходу.

Первые два срока я придерживался позиции «сохраним силы для будущих боев», но тут надо мной взял верх негатив по отношению к активистам.

Мне было слишком тяжело промолчать и не дать им в рожу, поэтому я примкнул к отрицательно настроенным осужденным

Я окончательно укрепился в их кругах в 1988 году, когда в лагере произошел производственный бунт из-за норм выработки и условий работы. Я к нему никакого отношения не имел, но меня, как бывшего студента журфака, попросили написать кому-то из журналистов.

И я написал. Информация вышла в «Аргументах и фактах» — самой популярной газете страны на то время. После публикации к нам сразу поехали народные депутаты и правозащитники, что исключило силовой вариант подавления бунта со стороны администрации. Избить, разогнать, подавить нас уже не могли, и администрация пошла на уступки.

Однако через некоторое время зачинщиков и меня вывезли в Решеты — самый восток Красноярского края

Там я стал с братвой ближе — проявил себя, участвуя в нескольких столкновениях на этапе. В Решетах же медкомиссия, увидев в моем деле пометку Челябинского дурдома [с медкомиссии в одной из колоний], что у меня малость с головой, направила меня на обследование в больницу.

Об этом прознал один авторитетный сиделец и доверил мне воровские малявы (записки) для другого вора. Ну а в больнице меня признали дураком и отправили обратно в «восьмерку» с формулировкой, что этот человек работать не будет.

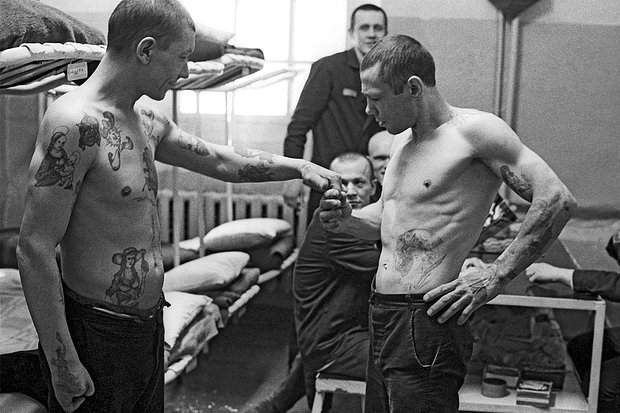

«Мы регулярно избивали активистов»

В «восьмерке» мы регулярно избивали активистов, чтобы они знали свое место. Менты пытались переломить ситуацию, вплоть до того, что как-то запустили к нам лжевора, но нам каждый раз удавалось им противостоять и каждый раз я принимал в этом активное участие. А в 1989 году к нам в лагерь попал некий Гонтарь — в прошлом видный бродяга.

По рассказу нашего блатаря (криминального авторитета), к которому мы с моим товарищем прислушивались, этот Гонтарь был радикально жестким человеком, но где-то сломался и уже проявил себя переобувшимся на Оренбургском централе. А нет опаснее врага для братвы, чем бывший блатной — он же все знает: где дорога (тайный канал связи между камерами), в какой хате может кипиш произойти.

И вот этого Гонтаря поставили комендантом нашей зоны: дали ему все права, весь «актив» под него поставили. Вот тогда нам и пришло первое серьезное задание: сломить его. Мы с товарищами загасились (спрятались) в бараке на третьем этаже и в нужный момент по маяку (сигналу) на него вылетели. В общем, забили этого Гонтаря.

Правда, потом пришлось повторить, потому что нас попросили [влиятельные осужденные] челюсть ему сломать, а мы тогда этого не сделали. В итоге администрация поставила Гонтаря выдавать маринованные овощи.

Вообще же блаткомитет (криминальные авторитеты) — это большие дипломаты, они знают, как убедить

Незадолго до моего освобождения к нам в лагерь заехал лжевор Барс — здоровый, как сарай с пристройкой, костяшки набиты, карате занимался. И тут блатарь опять ко мне: «Надо его ломать». А мне до освобождения оставалось всего 13 дней — я не хотел. А тот давай уговаривать: «Че ты? Ты самый здоровый, а мы чахлые. Кроме тебя некому, ты начни, мы поддержим».

То есть все это было с подачи типа: «Ну, Мишаня, че ты, поможешь?» И я помогал, да и делал это с удовольствием. Я понимал, что «актив» надо уничтожать вообще в принципе.

«Мне уперли в лоб ствол»

Потом было освобождение, после 11 лет на Урале я вернулся в Москву и увидел абсолютно другую жизнь: сел я в 1986 году в коммунистической стране, а вышел в 1990-м уже в капиталистической. И за эти четыре года со страной произошли гигантские изменения.

Еще в колонии я начал читать в газетах о рэкете и ОПГ и ожидал, что те, с кем я хулиганил и шпанил десять лет назад, что-то такое, может быть, организовали. Но нет. Это уже были либо семейные дядьки, либо алкоголики.

В общем, я огляделся и начал подтягивать босоту — решил, скажем так, оказывать помощь бизнесменам для безопасного ведения их бизнеса

Моя бригада состояла на 90 процентов из местной шпаны, и входили мы в одну из московских группировок. Несколько столкновений хорошо укрепили мой авторитет.

Например, как-то в 1992 году я приехал заступиться за своего старого приятеля, который к тому времени стал заведующим отделения наркологической больницы — на него напали три человека. И вот я прихожу на разборки, а мне уперли ствол в лоб. Сначала хотел уйти, но мне не дали, говорят: «Лечь, на землю, мразь». А там лужа под ногами.

Короче, одному я прыснул баллончиком в лицо, другого вырубил и бросился бежать. Третий меня догнал и получил нож под ребро. Оказалось, что это был инструктор по рукопашному бою ОМОНа Северного округа. Через два дня меня взяли его коллеги: били, били и били. Я потом пару недель не мог выйти на улицу.

Но тогда ко мне прониклись и свои, и менты — я никогда не просил пощады, держался. Потом еще в нескольких заварушках участвовал на районе — перебили местное хулиганье. Так мы заявили о себе, а потом еще и законтачили (установили контакты) с ворами старой формации — у нас появился идеологический тыл.

«Орский берет и режет»

Вообще у меня обостренное чувство справедливости — я немного нервный, меня перемыкает. А тогда я к тому же был достаточно сильным человеком физически, занимался спортом. Но и при этом манией величия не страдал — понимал, что против боксера-разрядника я не потяну, поэтому в кармане всегда лежало холодное оружие.

И, скажем так, у меня хватало духу его применять. Мое руководство на меня за это лаяло — мол, я ставлю всю организацию на грань войны. А потом я узнал, что, когда к лидеру прибегали жаловаться другие, он говорил: «Че вы бегаете? Вот Орский берет и режет, никому не бегает жаловаться». Впрочем, порой приходилось залечь на дно.

Такая необходимость возникала по двум причинам: войны с конкурентами или возможные неприятности с сотрудниками милиции. Преобладало, конечно, больше первое. «Речной вокзал» на тот момент был конечной станцией метро, стоял прямо по области.

Нас подпирало оттуда сразу пять группировок: красногорские, зеленоградские, химкинские, лобненские и долгопрудненские. Со стороны Москвы были еще коптевские, и на самом районе — вездесущие чехи (чеченцы). И тут еще откуда-то взялись красноярские — с ними мы конкурировали больше всего.

«Не способен жать на курок — на выход»

Во главе у наших главных противников стоял дерзкий красноярец, а в самой группировке в основном были москвичи. И почему-то они увидели в нас сладких (привлекательную и легкую цель) и посчитали, что мы не должны владеть тем, чем владеем. У нас начались обоюдные удары как по людям, так и по точкам друг друга.

У них такой метод был: забьют стрелку на 15:00, а сами нагрянут [к нашим] прямо в квартиру в 10:00. И мы начали пропускать, потому что были уверены в том, что воры нас рассудят.

По той же причине сначала мы не делали акцент на вооружениях, а те [красноярские] были настроены решать вопросы радикально

Помню, как мои забились с ними на стрелку ночью: наших приехало человек пять, сидят в кафе нашем и туда залетают красноярские с автоматом. В таком духе был тот период: мы их искали по домашним адресам, а они — нас. Когда были такие напряги, я гулял со стволом и в бронежилете, а еще у меня была собака — туркменский волкодав.

В общей сложности убить меня хотели как минимум пять группировок — красноярская, коптевская, долгопрудненская, химкинская, а еще моя. Свои хотели со мной расправиться, потому что я радикально был настроен против наркотиков и выгонял тех, кто начинал употреблять.

А на наркотики подсел один из видных представителей моей шпаны — авторитет он был дутый, но умел общаться и производил сильное впечатление на коммерсантов. Я тогда даже не знал еще, что он употребляет, а он со своей стороны уже думал меня шмякнуть (убить), пока я его не вычислил и не лишил всего.

Мне и раньше приходилось действовать жестко со своими. Например, после ситуации с красноярскими я собрал их и сказал: «Игры кончились. Кто не способен нажать на курок — на выход». Никто не вызвался.

Тогда я сам назвал людей, которые, как я знал, нажать не смогут [и исключил их из бригады]

Мои люди никогда не бедствовали, но и особо не шиковали. Я давал им флаг — они двигались от моего имени, зарабатывали сами. Например, у нас было палаток сто, и с них можно было получить по 500 долларов — очень приличные деньги. Я же решал вопросы с ворами и с ментами, предоставлял кабак и спортзал, где можно было бесплатно тренироваться.

«Словишь пулю или прием»

Острых проблем с ментами у меня как таковых не было, потому что я выполнял некую стабилизирующую роль. Скажем так: я вменяемый, договороспособный человек, никакого отношения к наркотикам и проституции не имел, не стрелял направо и налево, тем более в своем районе. Но вот убери меня — и кто придет на мое место?

Такое место пустым не бывает, и с большей долей вероятности его бы занял кто-то из представителей этнической преступности. Так я прожил до 2015 года и в тот год решил отойти от дел. Этому было сразу несколько причин: во-первых, здоровье — артрит, артроз и давление, во-вторых, все, тупик.

Я приезжал в зал и видел 10 человек из 50, порой еще меньше. Причем эти люди сами уже все знали и умели. После тренировки у меня были приемные часы, но коммерсанты на них не приезжали, потому что времена изменились — рэкет отходил, и наши услуги уже особо никому не были нужны.

Скучно стало, а еще мучила совесть — раньше я всюду ездил с пацанами, потом не ездил, но понимал, что могу поехать, а в 2015 году я уже понимал, что не поеду ни туда, ни сюда.

Мне стало это не нужно: у меня было все, для чего мне подставляться? Там словишь либо пулю, либо прием (арест)

Ну и самое главное: в 2015 году я встретил Мариэль — в мою жизнь пришла любовь. И если раньше меня домой особо не тянуло, я только и искал, чем бы еще заняться, то теперь я стремился вернуться домой. С ее легкой подачи я вскоре занялся творчеством — как-то она нашла мои дневники и предложила их опубликовать.

Ну и началась вся эта канитель: сначала одна книга, потому вторая, третья. Для рекламы мне в издательстве открыли YouTube-канал. Я увлекся, мне стало по-настоящему интересно. Конечно, кто-то не понял — мне звонили и рассказывали, что кто-то там оскорбился, кому-то что-то не понравилось, но это их проблемы.

Выходить из бригады было можно всегда — что называется разберись с делами, чтобы к тебе не было никаких претензий, и иди. Единственное, тут встает вопрос: а куда пойдешь? Часто бывает так, что идут в другую бригаду — вот это проблема. Если завтра с ней у вас начнется война, а этот человек знает все ваши домашние адреса, знает, кого надо первым аннулировать (уничтожить) и как это лучше сделать — как его отпускать?

А если человек полностью хочет отойти от дел — пожалуйста. Один малый из наших — мастер спорта по водному поло — ушел из бригады работать детским тренером. Кто-то просто терялся — ушел и ушел. Еще один был у меня, я думал, что он может стать будущим лидером. А нет. Он смог перестроиться: пошел в речное пароходство и занял там серьезный чин.

«Это было самоуничтожение»

1990-е — это часть нашей истории, ее нельзя ни замалчивать, ни пиарить. Нужно воспринимать те годы такими, какими они были. Просто после 70 лет советской власти откуда ни возьмись появилась тысяча хищных волков, которые начали с большим рвением рвать собственных соотечественников.

Беда государства была в том, что ту свирепую разбойную силу оно не смогло направить в нужное русло. Теперь у нас беда с демографией — у нас кладбища сильных, молодых русских парней.

Это было самоуничтожение. Помимо преступников гибли и простые люди

Бизнесмены хоть и не всегда были такими невинными, но тем не менее они шли в бизнес не для того, чтобы убивать или умирать. Это печальные издержки. И в общем-то негатива, наверное, в том десятилетии больше, но страна справилась и пережила.

Сейчас тех преступных группировок, что были в 1990-х и нулевых, нет, потому что, скажем так, они теперь ни к чему не смогут приложить свои преступные устремления: никого не смогут взять под крышу, никого не смогут побить или сжечь. Везде камеры.Порой вспоминаю, как в нулевых к нам в бар пришла работать новая барменша.

Мы с товарищами сидим за столом, обсуждаем дела и тут замечаем, как она на нас смотрит и смеется. Я у нее потом поинтересовался причиной смеха, а она мне в ответ: «Мне было смешно на вас смотреть. Я думала уже давным-давно такого нет, вы как на машине времени приехали — все бритые, в кожаных куртках. Только малиновых пиджаков не хватало».

То есть уже тогда, в нулевые, мы были для кого-то смешны. А сейчас? Что ты можешь сейчас решить, кого ты сейчас можешь напугать?

Сейчас срок стали сыпать такой, что мало не покажется. Ну а тем, кто склонен к насилию и дерзости, есть, где применить молодецкую удаль — вперед, тебя ждут ЧВК и Африка.

И я это говорю не потому, что хочу наставить кого-то на путь исправления. Я просто не вижу предмета применения преступных наклонностей. Сейчас все уходит в интернет и технологии, но мне глубоко омерзительны действия мошенников по отношению к бабушкам, к старикам — так нельзя. На мой взгляд, это гнусно. Мне больше в этом криминальном мире нет места.