Как Вячеслав Веденин совершил невозможное в лыжной гонке на Олимпиаде в Саппоро

Лыжные гонки не гимнастика и не фигурное катание. Сюрпризы - и хорошие, и неприятные - на соревнованиях лыжников случаются гораздо реже. Там все основательно и обоснованно, незыблемо и прозрачно, там трудно поразить воображение зрителей. Так считалось до того февральского дня. Но в тот февральский день лыжный стадион вначале оцепенел, а затем все взорвалось каким-то неистовым ревом, в котором воедино слились и торжествующие крики, и стоны отчаяния.

Я сам это видел, сам стал и свидетелем, и участником. В память впечаталось навсегда.

С лесистого склона на финишную прямую скатился невысокий спортсмен в белоснежном комбинезоне. Рядом не было никого, он один, упрямо согнув голову, мчался по глянцевой лыжне. Вот когда трибуны вначале оцепенели, а через секунду обезумели. Потому что это было невероятно. Настолько невероятно, как если бы сейчас на этом месте высадился десант с Марса. Наши болельщики вопили, прыгали и обнимали друг друга. Норвежцы плакали - я не преувеличиваю, они рыдали в голос, так было.

Лыжником в белой форме был Вячеслав Веденин. В тот день он совершил настоящий спортивный подвиг.

Зимняя Олимпиада в Саппоро вошла в историю олимпийского движения как последняя - без колючей проволоки, без драконовских мер по обеспечению безопасности и без скандалов. В сентябре того же 1972 года на летних Играх в Мюнхене случились захват заложников, стрельба, кровь, после чего стали поговаривать о закате олимпизма как всеми любимого праздника мирового любительского спорта.

У меня с той белой Олимпиадой связаны свои воспоминания. Мне двадцать пять лет, вторая в жизни зарубежная командировка и сразу - в Японию.

Сейчас в это верится с трудом, а тогда нам, аккредитованным журналистам, можно было свободно приходить в олимпийскую деревню, где жили спортсмены, без проблем общаться с участниками Игр и в местах соревнований, и в городе, где угодно. У прессы тоже была своя деревня - квартал новеньких, только что построенных домов на окраине Саппоро. Мы, три представителя "Комсомолки" во главе с заведующим отделом спорта Мишей Блатиным, жили в большой благоустроенной квартире, по утрам разъезжались по соревнованиям, к вечеру встречались, обменивались впечатлениями и затем допоздна писали свои репортажи. Каждый день в условленный час нам из Москвы звонила стенографистка - ей следовало диктовать подготовленные тексты.

Для сборной СССР все с самого начала складывалось удачно и в итоге в неофициальном командном зачете она стала первой по числу завоеванных наград. Три золотые медали увезла домой лыжница Галина Кулакова, два золота было на счету Вячеслава Веденина, победу одержали советские фигуристы Роднина и Уланов, биатлонисты - в эстафете, а в заключительный день Олимпиады радость нам всем доставили хоккеисты, ведомые великим дуэтом тренеров Тарасов - Чернышев.

Вернее сказать, этот заключительный день начался с другой сенсации, на мой взгляд, самой главной, когда на лыжном стадионе "Макоманаи" был дан старт мужской эстафетной гонке 4х10 км.

То февральское утро выдалось пасмурным и промозглым. Температура воздуха сначала была минусовой, но к моменту начала гонки вдруг стала подниматься, что вызвало легкую панику в стане участников: как теперь быть со смазкой?

Трибуны ломились от зрителей. Воскресенье, последний олимпийский день, поэтому пришли и любители лыж, и все свободные от соревнований представители других видов спорта - фигуристы, конькобежцы, прыгуны с трамплина, горнолыжники, саночники...

Перед эстафетой тренеры и эксперты словно воды в рот набрали, все отказывались от прогнозов. Считалось, что по меньшей мере пять команд были способны сражаться за золото. Три олимпийских чемпиона представляли в этом виде разные страны: чемпион на дистанции 15 км швед Свен-Аке Лундбак, победитель в 30-километровой гонке наш Вячеслав Веденин и лучший в марафоне (дистанция 50 км) норвежец Пол Тилдум.

Вначале все для нас складывалось удачно: на первом этапе Володя Воронков хоть и финишировал третьим, но вплотную за норвежцем и шведом. Второй этап Юра Скобов заканчивает впереди всех. Но вот на третьем случилась беда: Федор Симашов то ли не угадал со смазкой, но ли перенервничал, трудно сказать, но он пришел вторым, проиграв норвежскому гонщику больше минуты. Я хорошо помню, как это было: вот норвежец Формо скатился с пригорка на лыжный стадион, вот он сделал полукруг и передал эстафету Харвикену, а Симашова все не было. Веденин стоял в коридоре для передачи эстафеты, низко нагнув голову, с лицом белым, как его рубашка, а рядом говорил какие-то слова тренер Колчин. То ли утешал, то ли подбадривал.

Прошла минута и еще несколько секунд, когда, наконец, к Славе подкатил смертельно уставший Симашов, дотронулся варежкой до Славиного плеча, и Веденин скрылся в лесу.

Я сам лыжник, занимался в юные годы этим делом всерьез, а потому знал, что отыграть минуту на спринтерской дистанции невозможно. Ну невозможно и все. Без вопросов. Такого не удавалось никому за всю историю мирового лыжного спорта. Там доли секунды все решают, а тут в дефиците минута и даже больше. Сокрушались на трибунах советские болельщики, потихоньку привыкая к мысли о том, что нашу команду в эстафете ждут в лучшем случае серебряные медали. Бросились к телефонам самые нетерпеливые скандинавские журналисты, чтобы сообщить в свои редакции: Норвегия - чемпион в эстафете.

Веденин мне потом рассказывал, как примерно на середине дистанции он увидел двух наших тренеров, они пили из плоской фляжки коньяк и кричали ему: "Серебро - тоже неплохо". Серебро? Он тогда сильно разозлился. И резко прибавил темп.

До сих пор никто не смог объяснить, как произошло то чудо. Потом всякие версии выдвигались. Говорили, что норвежец со смазкой напортачил, что психологически он сломался, когда почувствовал за спиной дыхание соперника... Разное говорили. Но факт остается фактом: на финишной прямой мы увидели нашего лыжника в белой форме, а впереди не было никого, только он. Еще мы увидели, как прыгают в каком-то диком танце, размахивая руками и что-то восторженно крича, тренер Павел Колчин и доктор сборной Борис Сапроненков.

Харвикен шел метрах в тридцати сзади, его шатало как пьяного, потом он упал. До финиша норвежец доплелся с трудом, его долго откачивали, он никак не мог понять, как же это случилось. Впрочем, понять этого не мог никто.

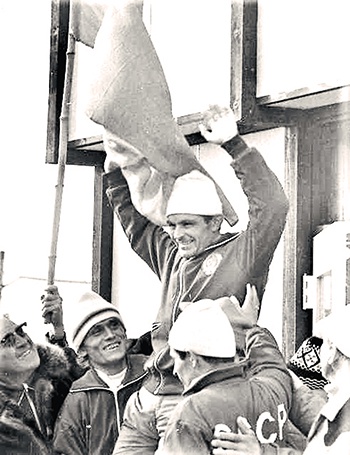

После финиша Славу тискали, целовали, подбрасывали вверх, а тренеры - эти суровые лыжные мужики - вытирали мокрые глаза, так их всех потряс подвиг Веденина. Пожалуй, спокойнее всех был сам олимпийский чемпион. Всем своим видом он словно говорил: ну какие проблемы - раз надо было это сделать, я сделал.

Он и потом, спустя время, не мог толком объяснить, как произошло чудо на острове Хоккайдо. Мы встречались в его квартире рядом со стадионом "Динамо", Слава скупо рассказывал о себе и о том, как трудно ему давалось восхождение к олимпийским вершинам. Рос в деревне под Тулой, с малолетства был приучен к трудной сельской работе. Пояснил:

Мы стали вместе считать, сколько километров он прошел и пробежал на тренировках, прежде чем стал дважды чемпионом Олимпийских игр. Оказалось - 40 тысяч. Может быть, в этом и таится отгадка?

В Саппоро еще случился забавный случай, связанный с моей шапкой. Она была из старого оленьего меха, вытертая, неказистая. И покидая журналистскую олимпийскую деревню после закрытия Игр, я забросил ее под койку. Потом несколько дней мы, советские журналисты, жили в Токио, ожидая рейс "Аэрофлота" на Москву. И вот в одно прекрасное утро во время завтрака в ресторан отеля входит японский господин и громко спрашивает: есть ли среди присутствующих Снегирев-сан? Затем вручает мне картонную коробку, перевязанную лентой. Все коллеги от зависти едва не поперхнулись, решив, что этому юному выскочке привалила какая-то халява. Я открыл коробку. Там был мой выброшенный головной убор. Доставивший коробку японец с поклоном объяснил: "Вы забыли в Саппоро свою шапку". А ведь, между прочим, от острова Хоккайдо, где были Игры, до Токио больше тысячи километров.

Потом носил эту шапку еще несколько лет.