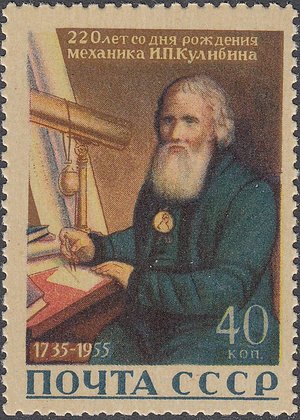

«Много ты разных диковин вымудрил» 290 лет назад родился Иван Кулибин. Как самоучка смог стать величайшим изобретателем России?

290 лет назад, в 1735 году, родился «русский Леонардо», изобретатель-самоучка Иван Кулибин. Это знаковый представитель отечественной инженерной мысли XVIII века. Его работы заложили основы многих технических решений, которые впоследствии оказали значительное влияние на развитие русской техники. «Лента.ру» рассказывает об основных вехах жизни гения в контексте русской истории.

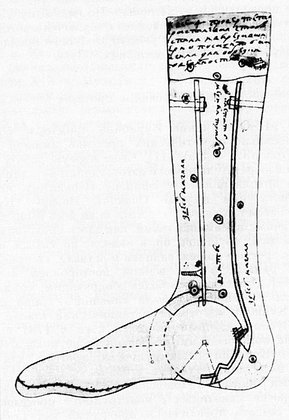

Генерал Железная Нога

У поручика Сергея Непейцына, выходца из псковских дворян, был прирожденный военный талант. Тем обиднее, должно быть, то, что случилось с ним «на дебюте», когда он едва начал карьеру.

По данным архивов, 6 декабря 1788 года семнадцатилетний поручик Сергей Непейцын в составе отряда штурмовал крепость Очаков. Операцией командовал Михаил Кутузов. Когда отряд Непейцына форсировал крепостную стену, сам он был тяжело ранен в ногу, свалился в ров, где и пролежал под трупами русских и турок не менее шестнадцати часов.

Когда его оттуда извлекли, рана безнадежно загнила. Единственный выход — ампутация. Военные хирурги отрезали ногу по колено. Казалось бы, на военной карьере можно ставить крест, но посчастливилось Непейцыну три года спустя пересечься с именитым изобретателем Иваном Кулибиным.

Вот, Иван Петрович, много ты разных диковин вымудрил, а нам, воякам, приходится таскать грубые деревяшки Сергей Непейцын По книге С. А. Теплякова «Болезни, ранения, лечение и военная медицина в наполеоновскую эпоху»

Кулибин со свойственным ему умением творчески подошел к задаче и создал уникальный для своего времени протез, благодаря которому многие, кто не очень хорошо знал Непейцына, думали, что он прихрамывает из-за проблем с суставами, а не потому, что военные хирурги отхватили ему полноги.

Непейцын участвовал во многих великих сражениях. Звездным часом стала для него Отечественная война, когда русские войска дошли до Парижа. Дослужился он до генерал-майора, был отмечен самим императором Александром I, на поясном портрете изображен с костылями, что уникально не только для того времени, а в принципе. Увечье стало символом не немощи, а силы. В первую очередь — силы воли. Солдаты любовно прозвали Непейцына Генералом Железная Нога.

А вот кулибинский протез не попал в массовое производство, и по иронии судьбы подобные протезы широко начали производить во Франции в годы Наполеоновских войн. И это несмотря на то, что первый современный протез был придуман русским изобретателем-самоучкой Иваном Кулибиным. В этой истории хорошо отражена судьба самого гения, сильно опередившего свое время. Ему это вышло немного боком.

Нижегородский гений или чернокнижник

Родился Иван Кулибин 10 апреля (21-го по новому стилю) 1735 года, в эпоху махровой бироновщины, когда балом правил любовник Анны Иоанновны конюх Бирон. Все прогрессивные начинания реформатора Петра I, казалось бы, были забыты втуне.

Но, видимо, некий импульс все-таки достиг своей цели, раз в семье нижегородских мещан Кулибиных родился мальчик, столь живо с ранних лет интересовавшийся внутренним устройством различных предметов и механизмов.

Образование Ваня получил самое примитивное — чему обучил местный дьячок, то и впитал. Его отцу, старообрядцу и мелкому торговцу мукой Петру Кулибину, казалось, что этого хватит за глаза: главное, чтобы наследник умел считать деньги.

Сам Иван имел на этот счет свои соображения и день-деньской пропадал за книгами да за разбором-починкой различных предметов. Поначалу Петр Кулибин противился этому, тем более что считал различные изобретения проделками сатаны, а самих изобретателей — агентами «князя мира сего».

Но больно уж очевиден был талант отрока. Вскоре перед усадьбой Кулибиных, между нынешними Крутым переулком и Почтовым съездом близ Успенского собора в Нижнем Новгороде, стала выстраиваться огромная очередь из желающих что-нибудь починить.

Его величество случай

В российской науке и технике период с 1725 по 1812 год считается временем застоя и отката к средневековью. На это время пришлась большая часть жизни Ивана Кулибина, и в этом парадоксальном сочетании гения и «темного времени» заключается весь драматизм его жизни и судьбы.

Сколько талантливых самоучек было разбросано по бескрайней России, затеряно по городам и селам, остается только догадываться. Иван Кулибин стал олицетворением явления, и не зря из его фамилии образовалось выражение «давать Кулибина», впоследствии приобретшее иронический оттенок.

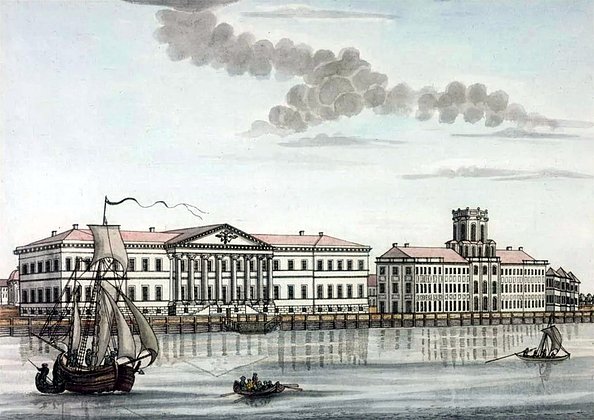

Социальных лифтов для талантов из крестьян и мещан тогда не существовало. Все решал случай. Но не стоит забывать, что неким маяком в эпоху безвременья служила Петербургская академия наук, учрежденная при Петре I. Этот момент нужно держать в уме, впоследствии он сыграет свою роль.

Иван Кулибин зарабатывал на жизнь починкой часов, а параллельно разрабатывал различные проекты, больше для себя, не надеясь их куда-либо пристроить.

Но случилось так, что однажды на него обратил внимание нижегородский купец Михаил Костромин. Карьерист по натуре, он прознал об одном «гениальном прожекте» Кулибина — неких уникальных часах с очень сложным механизмом, которые тот намеревался создать для императрицы Екатерины II. Костромин дал Кулибину денег на проект с уговором, что именно он, Костромин, представит монаршей особе эти часы.

И вот, к 1767 году часы были готовы. Костромин приложил немало усилий для того, чтобы добиться аудиенции у Екатерины II — для себя и для Кулибина. Наконец, на них обратили внимание. Императрица покорена.

Они имели форму гусиного яйца и состояли из 427 деталей. Внутри находился «театр-автомат»: раз в час открывались крошечные дверки, а внутри разыгрывалась библейская сценка — открывался «гроб Господень», появлялся ангел, воины-стражи падали ниц и т. д. По сути, Кулибин построил первый русский автоматон высокого уровня Тим Скоренко «Изобретено в России: История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II»

Также Кулибин представил Екатерине изобретения, скопированные с английских образцов из личной коллекции хлеботорговца Извольского. Своего рода «реплики». Нельзя не заметить, что в судьбе самоучки Кулибина большую роль сыграло купечество, среда, из которой он вышел. Зачастую этот момент оставляют за кадром, за скобками, а он очень важен. Десятки, даже сотни не менее талантливых людей умерли в безвестности только из-за того, что за них никто не похлопотал.

Понятно, что у покровителей Кулибина в лице Хлопина, Извольского и прочих важных нижегородцев, к коим также относились представители местного муниципалитета, был свой корыстный интерес — с помощью местной «звезды» они намеревались сделать карьеру.

Екатерину II настолько поразили таланты Ивана Кулибина, что, помимо денежного вознаграждения, устроила она его на должность начальника механических мастерских при Академии наук в Санкт-Петербурге. Благодетель Хлопин тоже внакладе не остался — ему пожаловали тысячу рублей и именную кружку. На дворе стоял 1769 год, когда на рубль можно было купить почти восемнадцать килограммов муки либо пятнадцать литров водки, либо проехать 200 километров на почтовой карете.

Когда сильно опережаешь свое время

Как отмечает исследователь Тим Скоренко, в екатерининские времена должность начальника механических мастерских при Академии означала примерно то же, что сегодня — заместитель министра образования и науки. Невероятный карьерный кульбит, однако при отсутствии необходимой инфраструктуры, незаинтересованности высших кругов в русских изобретениях, революции в отечественной науке и технике произвести Иван Кулибин так и не смог.

Тем не менее на своем месте он оказался весьма полезен. Иван Кулибин заведовал изготовлением станков, астрономических, физических и навигационных приборов и инструментов.

Другое дело, что у него «в портфеле» лежало немало масштабных проектов, деньги на которые не выделялись либо выделялись не в должном объеме. При дворе существовало «западническое лобби», представители которого считали Кулибина нижегородским выскочкой. В большем почете были английские и французские ученые и изобретатели.

Через сто с лишним лет, в 1881 году, выйдет рассказ Николая Лескова «Левша», который опубликует газета «Русь», и там извечная проблема «нет пророка в своем отечестве» будет описана со всем присущим автору талантом.

И все-таки к тому времени русское изобретательство поднимет голову — пройдет еще чуть-чуть, и появится легендарная винтовка Мосина, да и многие проекты Ивана Кулибина реализуются. Но если вернуться на сто лет обратно, в 1781 год, когда Кулибин заседал в Академии наук, все выглядело не столь радужно.

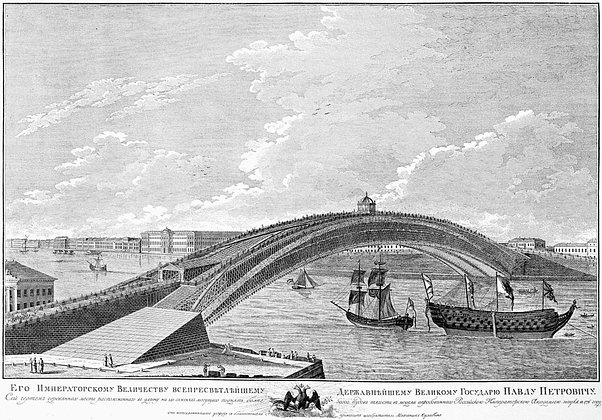

С 1770-х он работал над созданием однопролетного постоянного моста через Неву. Кулибин изготовил действующий макет, на котором рассчитал усилия и напряжения в различных частях моста.Многое делалось по интуиции, так как никакой теории мостостроения еще не существовало. Как и моста через Неву. Исследователи отмечают, что нижегородский самоучка в процессе предсказал и сформулировал ряд законов сопромата.

Кулибин разрабатывал мост на свои средства, в свободное от основной работы время, деньги на финальный макет ему выделил граф Потемкин. В итоге деревянная модель в масштабе 1:10 длиной в тридцать метров сгнила за ненадобностью. Первый постоянный мост через Неву — Благовещенский — построили в 1850-м, через тридцать два года после смерти Кулибина.

В 1804-м же он за проект моста получил медаль и премию, но самого ценного — плодов своего труда — так и не увидел.

Другое его изобретение было призвано облегчить труд бурлаков. Будучи волжанином по происхождению, Кулибин не смог остаться безучастным к судьбе несчастных работяг. В 1873-м художник-передвижник Илья Репин представит публике свою картину «Бурлаки на Волге», в том же году в Казани родится легендарный бас Федор Шаляпин, в репертуар которого войдет знаменитая песня «Эй, ухнем!», которая выйдет на пластинке в 1902 году, за три года до Первой русской революции.

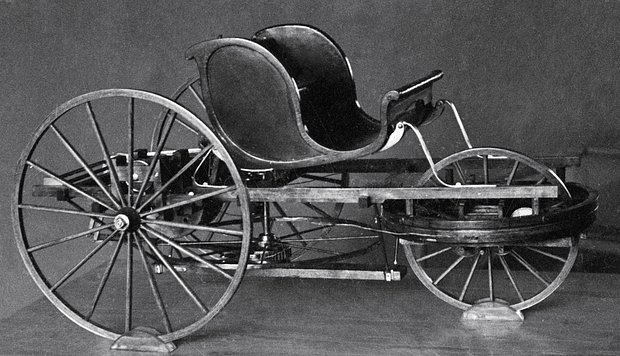

В конце же XVIII века в деле перевозки барж существовало два альтернативных варианта: на бурлаках и на волах. И первый вариант обходился намного дешевле — о положении рабочих мало кто думал. Но Кулибина заботил этот вопрос. Он придумал «водоход».

«Его идея состояла в использовании двух колес с лопастями. Течение, вращая колеса, передавало энергию на вал — якорный канат накручивался, и судно подтягивало себя к якорю, используя энергию воды», — пишет Тим Скоренко.

В 1782 году судно, нагруженное почти 65 тоннами песка, показало себя надежным и значительно более быстрым, нежели корабль на воловьей или бурлацкой тяге Тим Скоренко «Изобретено в России: История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II»

В этот раз удача была на стороне Кулибина, и ему удалось выбить финансирование на изготовление и установку своей системы на небольшое судно. Однако когда, уже при Александре I, он представил усовершенствованную модель «водохода», предложение отвергли.

Переходная эпоха

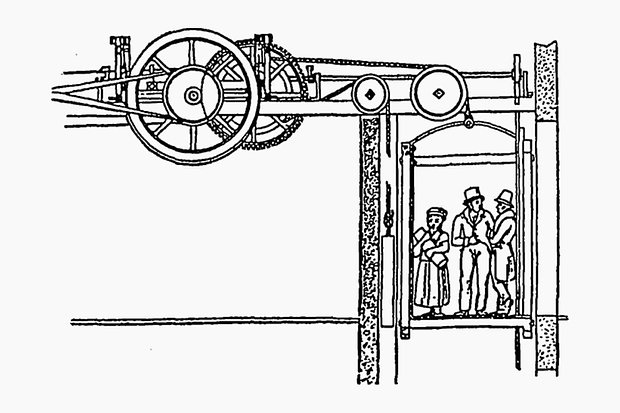

Без дела Иван Кулибин не оставался ни на минуту. Только вот приложение своему таланту он находил в весьма узкой сфере. К примеру, в 1790-м стареющей императрице понадобился лифт для передвижения между этажами Зимнего дворца.

Со своей задачей он блестяще справился к 1793 году; только за пределы дворца его изобретение так никуда и не попало. Три года, вплоть до своей смерти, Екатерина II пользовалась этим лифтом, потом некоторое время придворные использовали его в качестве аттракциона, затем же заложили шахту лифта кирпичом и благополучно забыли о нем.

Исследователи отмечают, что нечто подобное появится только в 1859-м году в Нью-Йорке. Изобретатель Элиш Отис получит патент на свое детище и сказочно разбогатеет.

Иван Кулибин на своих изобретениях добра не нажил, так как никакого патентного права вплоть до 1812 года в России не было

А когда оно появится, его уже уволят из Академии наук, и он вернется на родину, где снова станет чудаком-самоучкой, который в своем сарае все мастерит-мастерит что-то. Но вернемся во времена относительного триумфа.

В 1779 году Иван Кулибин представил петербургской публике прожектор. Конструкция Кулибина была близка современному прожектору: «Пламя одной-единственной свечи, отражаясь от размещенных в вогнутой полусфере зеркал, давало сильный направленный поток света», — отмечает Тим Скоренко.

«Волшебный фонарь», как его обозначила пресса, пришелся по душе государыне-императрице и придворным кругам, но широкого хождения не получил. Кулибин не отчаялся, адаптировав свой прожектор под освещение карет — так появились компактные фонари для карет и бричек, этакий прообраз фар. Проблема в том, что патентного права не существовало, и многие ушлые мастера, воспользовавшись изобретением Кулибина, впоследствии неплохо заработали.

Фактически Кулибин задал импульс XIX веку, когда гениальность многих изобретательских прозрений начнет смыкаться с их полезностью и воплощением в жизнь. Грянет эра благоустройства городских пространств, улучшения быта граждан. Появятся городские фонари, трамваи, разводные мосты, автомобили. Это все предвидел Иван Кулибин, но, увы, не застал.

Справедливости ради, чтобы откреститься от ложного мифа о «непризнанном гении», нужно сказать, что Кулибину повезло больше коллег и единомышленников. Во-первых, некоторые его изобретения все-таки увидели свет при жизни ученого, во-вторых, слово «Кулибин» стало нарицательным, а это уже что-то вроде «памятника нерукотворного». Вероятно, при должном приложении фантазии Иван Кулибин мог бы стать героем какого-нибудь стимпанк-фэнтези.

***

В чем еще состоит вклад Ивана Кулибина в отечественную инженерию? Он во многом сформировал отсутствующую инфраструктуру, некое промежуточное звено между Академией наук и запросом общества, между Академией наук и инженерной элитой — наладил работу мастерских при Академии наук. Там он делал микроскопы, барометры, термометры, подзорные трубы, весы, телескопы, а также различные лабораторные приборы, неведомые для простого люда.

Исследователи отмечают, что именно Иван Кулибин отремонтировал планетарий при Академии наук, разработал оригинальную систему спуска кораблей на воду, создал первый в отечестве оптический телеграф, который стал экспонатом петровской кунсткамеры. Также ему принадлежит проект железнодорожного моста через Волгу. Известно, что первый такой мост через великую русскую реку будет проложен в 1876 году, в Сызрани.

Однако, повторимся, среди элиты того времени большим спросом пользовалась другая ипостась изобретателя. Знать любила ходить на салюты, которые он запускал, просила сделать для их чад заводные игрушки и автоматоны, а также почитала его как лучшего в мире часовщика. За такими довольно мелкими, с его точки зрения, делами и прошла основная жизнь при дворе, а все великое осталось в основном в проектах.

Но и этого немало. Сам Кулибин, получив отставку в 1802 году, вернулся в Нижний Новгород, где с фанатизмом предался разработке самой утопичной вещи в его биографии — вечного двигателя. По свидетельствам его домочадцев, perpetuum mobile не давал ему покоя до последнего вздоха. И хотя еще в 1775 году Парижская Королевская академия наук перестала рассматривать предложения, касающиеся вечных двигателей, все-таки Кулибин верил, что нечто подобное можно сделать. Вот что он писал про свой perpetuum mobile:

Моя наседка клохтала более пятидесяти лет, ломала голову и кружила и так меня объела, что привела в немалые долги. И во все то время раз до двадцати обманывала насиженными яйцами, как все оказались болтуны Иван Кулибин «Мое жизнеописание»

Из этого следует, что проблема вечного двигателя его не отпускала последние пятьдесят лет и по этому поводу у него успело накопиться немало отчаяния и даже самоиронии.

Из этого сочетания романтизма и прагматизма, утопии и прогрессивных начинаний и складывается портрет самого Кулибина, а также пейзаж переходной эпохи, в которой ему довелось жить. Несмотря ни на что, он заложил фундамент для дальнейшего развития русской изобретательской мысли. И вполне символично, что за шесть лет до его кончины в России, наконец, появилось патентное право.

Как отмечают исследователи русской науки и техники, благодаря появлению патентного права число изобретений — хороших и плохих, удачных и неудачных — начало расти в геометрической прогрессии.

Это стало фундаментом для дальнейшего взлета отечественной науки. Уже к концу XIX века русская изобретательская школа не только нагнала зарубежных конкурентов, особенно это касается электротехники и оружейной сферы, но и в чем-то обогнала их. А начиналось все с таких, как Иван Кулибин.