Настоящая история Николая Сологубова, героя-фронтовика и легенды нашего хоккея

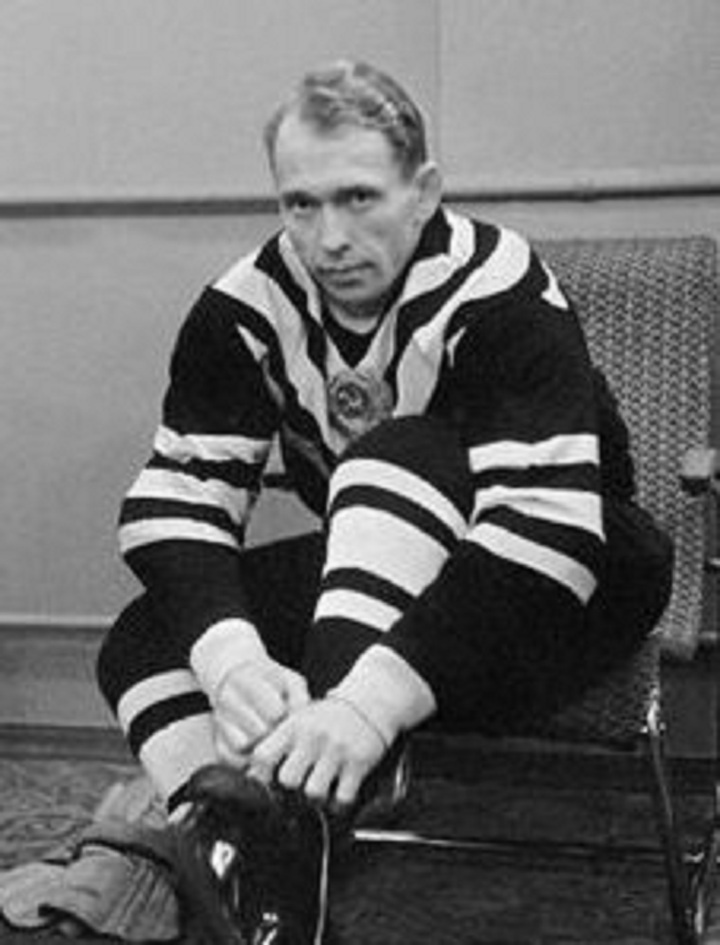

Отечественный спорт подарил миру много легендарных и неординарных личностей, великим достижениям которых посвящено бесчисленное количество статей, написано множество автобиографических книг, снято десятки фильмов. В этой когорте людей, ковавших славу советскому и российскому спорту, безусловно, выделяется имя Николая Сологубова. Первого олимпийского чемпиона по хоккею в составе сборной СССР, двукратного чемпиона мира и пятикратного чемпиона Европы.

Легендарный защитник, стоявший у самых истоков зарождения хоккея с шайбой в нашей стране, был участником Великой Отечественный Войны, разведчиком, за мужество и героизм, отмеченный боевыми наградами, трижды ранен. Однако в биографии этого великого человека есть несколько неизвестных и запутанных страниц, как раз связанных с военным периодом в его жизни. Чтобы разобраться, где правда, а где откровенный вымысел, бросающий незаслуженную тень на имя легендарного олимпийского чемпиона, корреспонденту «МК» пришлось провести настоящее расследование. И выяснить забытые или искаженные факты его героической биографии.

Воспоминания Сологубова о войне

В 1967 году в издательстве «Физкультура и спорт» вышла книга под названием «Мой друг хоккей». Её в соавторстве с советским социологом, историком и этнографом Юриком Арутюняном написал легендарный отечественный защитник, олимпийский чемпион 1956 года и знаменосец советской сборной на зимних играх 1960 года Николай Сологубов, несколько лет до этого завершивший свою игровую карьеру и только-только вступивший на тренерскую стезю.

Заслуженный мастер спорта, многократный чемпион страны, Европы и мира рассказывает в ней о своем спортивном пути, товарищах, с которыми он одерживал славные победы на хоккейных полях. В 25 лет он по-настоящему влюбился и посвятил свою жизнь этой ледовой игре, однако до неё в судьбе Николая Михайловича было еще одно важное судьбоносное событие, затронувшее и оставившее след не только его, но жизнь огромной страны – Великая Отечественная война.

Ветераны, прошедшие и познавшие все её тяготы и лишения не слишком охотно делились своими воспоминаниями о ней. Вот и Сологубов уделил ей совсем небольшую часть своей книги, вот цитата из неё:

«Первое знакомство с шайбой было не из удачных. Новая игра понравилась, а что поначалу не удавалось укротить непослушный резиновый кругляк — так ведь не сразу Москва строилась! И солдатская закалка, умение преодолевать трудности пришли мне на помощь, как помогал мне спорт в самые тяжелые дни войны с фашизмом (я воевал с 1942 по 1944 год). По отдельным отрывочным сведениям, по письмам знакомых, от земляков-москвичей, попадавших служить в мою часть, я знал, что в Москве, как и в других городах нашей великой Родины, где также ковалась Победа, — там спортивная жизнь не затихала ни на минуту. И уже одно это придавало нам, воинам-спортсменам — а таких на фронтах Великой Отечественной войны было множество, — дополнительные силы в битве с жестоким и коварным врагом.

В феврале 1944 года я был ранен в обе ноги и около пятнадцати месяцев пролежал в госпитале. — Придется, спортсмен, вам правую ампутировать, - сказал доктор. - Иначе... - Быть может, мое энергичное: «Нет, доктор, ногу трогать не дам» прозвучало не очень вежливо. Но почему-то я верил в то, что все обойдется благополучно. Так оно, собственно, и случилось. Окончательно на ноги я встал уже после победы в Удмуртии, в городе Глазов, куда был эвакуирован».

История Николай Карпова о Сологубове

Вот эта часть автобиографии затем и вошла во все справочники и статьи о Николае Сологубове. Также из различных источников было известно, что он служил разведчиком стрелковой дивизии на Ленинградском фронте, за героизм, проявленный при выполнении боевого задания, был награжден медалью «За боевые заслуги», трижды ранен. Последнее из них, как раз и описано в автобиографической книге.

К сожалению, Николай Михайлович Сологубов ушел из жизни в 1988 году, так никому подробно и не рассказав о своих подвигах в борьбе с фашистской Германией. Зато неожиданно после его смерти совершенно другую историю о нем неожиданно поведал Николай Карпов, под руководством которого «Спартак» дважды выигрывал золото советских чемпионатов в 1969 и 1976 годах, и который в 50-е годы играл вместе с ним в одной команде, ЦДКА.

Так вот Николай Иванович в интервью газете «Спорт-экспресс», опубликованном в 2011 году, поведал удивительную историю, которая затем стала восприниматься многими за настоящую и непреложную истину. В нем он рассказал, что Сологубов был осужден в первые месяцы войны за кражу, сидел на зоне, где получил у зэков кличку «Комар», а в 1942 году до своего первого ранения воевал в штрафном батальоне.

Вот отрывок из воспоминаний Николая Карпова:

«После войны один из уголовников вернулся в наш район. Увидел как-то у меня фотографию: «Это Сологубов?» - Да, - «Передай ему привет. И скажи: «Привет, Комар!» Слово за слово, разговорились - оказалось, Сологубов у них в лагере в большом авторитете был. «Привет Комару передали?», - спрашивает журналист «СЭ». «Мы с Сологубовым тогда за ЦСКА вместе играли. И вот сидим мы как-то в раздевалке, говорю между делом: «Привет, Комар!» Он побелел, честное слово. Мне даже страшно стало: чувствую - невпопад. «Кто тебе это сказал?!» Я объяснил, кто да как. «Больше никогда никому не говори это!» Потом узнал, как он с дружками воровал на мясокомбинате. Надевали на свиную тушу шапку, телогрейку и тащили через проходную: «Нажрался, мол, человек». Но Колька, скажу я вам, при всех своих приключениях, - чистый был мужик, порядочный. А жилистый какой! Если бил - сразу наповал».

Лутченко и Майоров не поверили словам Карпова

И вот эту историю многие мои коллеги восприняли за чистую монету и стали вставлять ее в свои статьи и материалы, как вполне доказанный и подтвержденный факт. Даже Википедия в своем профайле о Николае Сологубове приводит эти слова Карпова. Однако в хоккейном мире хорошо было известно, что Николай Иванович за словом в карман особо никогда не лез и любил, мягко говоря, некоторые вещи приукрасить, а где-то и приврать. А в такую праздничную и юбилейную дату, как 80-летие Великой победы, автор этого материла не мог полагаться только лишь на его слова, и решил их проверить.

Для начала я позвонил двум нашим легендарным хоккеистам: Владимиру Лутченко и Борису Майорову, которые были лично знакомы с Николаем Михайловичем. Один из наследников славных традиций игры в обороне, заложенных как раз Сологубовым в 50-е годы прошлого века, ведущий защитник Советской сборной на победных Олимпиадах уже 1972 и 1976 годов, не сильно помог в раскрытии тайны.

Вот что рассказал «МК» Лутченко:

«Я пришел во взрослую команду ЦСКА в 1966 году, когда Николай Сологубов уже завершил свою игровую карьеру. Конечно, я был с ним знаком. Помню на юношеском чемпионате СССР в Минске, где меня признали лучшим защитником, именно этот великий наш игрок награждал меня почетным призом. Также я принимал непосредственное участие в организации его похорон в 1988 году – я тогда работал в ЦСКА. Не могу сказать, что я был близко с ним хорошо знаком, но мы, конечно много раз встречались, разговаривали на разные темы. Когда я был игроком – он давал мне ценные советы, к которым я прислушивался. О том, как он воевал на фронте Сологубов никогда и ничего мне не говорил. Как и о ранениях, которые, я знаю, он получил на войне. Лично я Николая Михайловича без формы никогда не видел, и не знаю, какой след они оставили на его теле. То, что он был осужден и сидел на зоне - я в первый раз от вас слышу. Здесь я слова Николая Карпова ни подтвердить, ни опровергнуть - не могу. Хочу только добавить, что это был великий человек и спортсмен».

Не удалось серьезно продвинуться в своем расследовании и после звонка двукратному олимпийскому чемпиону 1964 и 1968 годов Борису Майорову, который выступал вместе с Сологубовым на нескольких чемпионатах мира и из его рук, получивший капитанскую нашивку в сборной СССР:

«С Сологубовым я впервые сыграл в одной команде на чемпионате мира 1961 года, в Швейцарии. Тогда наша молодая тройка с моим братом и Старшиновым впервые сыграла на мировых форумах. Николай был старожилом сборной, её капитаном. Еще один раз вместе мы выступили спустя два года на победном для нас турнире 1963 года, в Стокгольме, после которого этот защитник и завершил карьеру. Я никогда в жизни от него никаких разговоров о войне не слышал. Я не интересовался, а он никогда ничего об этом не говорил. Мы все в советской команде знали о его тяжелых ранениях во время войны, у него серьезно были травмированы ноги, но я не присматривался к нему в раздевалке, так что не знаю, были ли они как-то изуродованы и остались ли на них глубокие шрамы.

- В одном из интервью Николай Карпов рассказал, что Сологубов был судим за воровство и воевал в штрафном батальоне. Вы что-нибудь знаете об этой истории?

- Вы спросите об этом у самого Карпова (этот советский хоккеист и тренер умер в 2013 году – Ред.). Был ли Сологубов судим? Это вам к Николаю Ивановичу надо обращаться! Он «подшофе» мог всё что угодно наплести. Понятно! На этот счет я вам больше ничего не могу сказать, - после этих слов пошли гудки, Борис Александрович положил трубку.

Вот и всё? Неужели, так никто и не сможет сейчас, когда Николая Сологубова уже давно нет в живых, рассказать правду об этом великом хоккеисте, настоящем герое войны с фашизмом? Но профессия журналиста научила идти до конца и не сдаваться. Разными правдами и неправдами удалось-таки раздобыть телефон сына Николая Сологубова, Игоря.

В холодный, весенний субботний день я набрал его номер и узнал настоящую правду о том, как воевал на фронте Николай Сологубов, которую спустя 37 лет после его смерти для нашей газеты рассказал его сын, Игорь Николаевич.

«Рассказ Карпова об отце — вранье»

«Это полный бред! То, что Карпов в интервью «СЭ» в 2011 году наговорил про моего отца», - сразу же, перебив мой вопрос, сказал сын Сологубова, только услышав мои слова про Николая Карпова. «Я хорошо помню, что в тот день 14 лет назад, когда был опубликован этот материал, как раз на хоккее меня встретил Борис Майоров и говорит: «Игорь ты читал, что господин Карпов о твоем отце такого наговорил?», - Я говорю – нет. Он протягивает мне газетный номер, - «Возьми, почитай!». Я прочитал, и у меня волосы на голове встали дыбом от этой истории. «Ну и как тебе?», - спрашивает меня Борис Александрович. Я ответил: «Бредятина! Я даже не представляю, откуда он это взял? Тут ни одного слова правды! От самого начала и до конца».

Вы знаете, я уже давно хотел пожурить вашего брата за то, что ради какой-то дешевой сенсации, журналисты так очернили память о моем отце. Всем хорошо было известно, что в последние годы жизни Николай Иванович был неадекватным. Зачем его слова, нигде и ни у кого не проверив, напечатали?

- Тогда, расскажите нам всю правду о вашем отце, о том, как он попал на фронт и в каких войсках воевал?

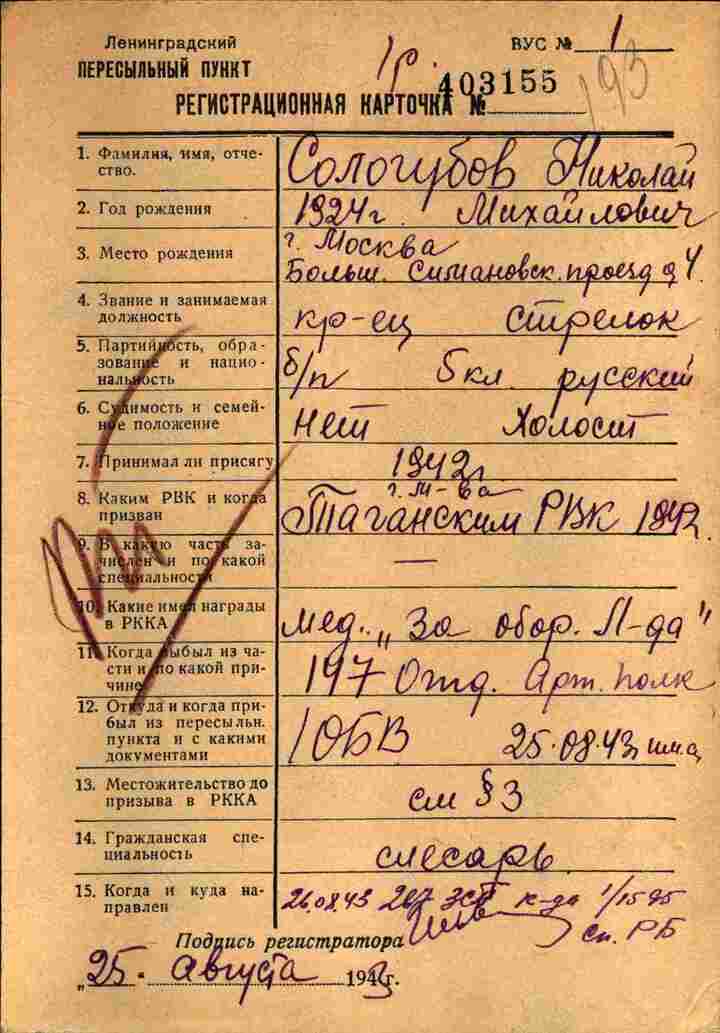

- Папа мне рассказывал, что подал заявление и хотел записаться добровольцем на фронт в первые дни войны, но ему в военкомате отказали, так как на момент начала Великой Отечественной войны ему было всего 17 лет. И тогда он пошел работать слесарем на завод. И вот только, когда ему уже стукнуло 18 лет, в сентябре 1942 года, он был призван Таганским районным военным комиссариатом Москвы в действующую армию, в стрелковую часть и был отправлен на Ленинградский фронт. Правда, находясь, в учебной части он угодил в неприятную историю. Войну он начал в штрафном батальоне.

- И что вам Николай Михайлович об этом рассказывал, что с ним произошло?

- Мелких деталей он мне так и не раскрыл. Но в штрафбат он угодил не из-за того, что там сидел, привлекался и так далее, а из-за того, что с другими сослуживцами, когда формировали его часть под Ленинградом, он ушел в самоволку. «Молодой, глупый еще был. До конца не осознавал всю ответственность и строгость воинской службы», - говорил мне отец, когда еще был жив. А случилось это как раз после того, как был издан всем известный приказ №227 «Ни шагу назад». Произойди это в другое время, наказание было бы, конечно, менее строгим. А тогда в августе-сентябре 42-го армейские трибуналы ни с кем особо не церемонились. Всех провинившихся – сразу в штрафники отправляли. Положение на фронтах тяжелейшее было. Враг рвался к Сталинграду и Ленинграду. Соединение отца сразу на Невский пятачок бросили. Военные историки подсчитали, что жизнь советского солдата в бою на этом небольшом плацдарме длилась всего шесть минут.

Но отец каким-то чудом сумел в этой настоящей мясорубке выжить. Был ранен, могу ошибиться, но, по-моему, в правую руку. Мелкие осколки, кстати, остались в ней на всю жизнь. Когда после войны он уже стал хоккеистом, они мешали ему полностью владеть клюшкой. Но он смог столько голов забить и передач сделать, и это будучи защитником. (В честь Николая Сологубова, первым из отечественных защитников забросивший 100 шайб в чемпионатах страны, был учреждён Клуб его имени – Ред.).

Да, хочу еще добавить, что из его штрафного батальона только всего два или три человека остались в живых. Отец рассказывал, что он не погиб только благодаря одному солдату, с которым он пробирались к своим через линию фронта, простреливаемую и фашистами, и своими со всех сторон. Боевой товарищ, который был в два раз старше отца, лет 40, был тяжело ранен. Отец легко. Я несколько раз у него допытывался, как тебе тогда удалось выжить. «Я все время порывался бежать, а мой командир мне приказывал – лежи, а то убьют. Вперед побежишь – фашисты пристрелят, назад – свои же из загрядотряда шлепнут», - вспоминал отец. Вот так весь день, будучи уже ранеными и истекая кровью, они и пролежали в воронке. И только, когда стемнело, поползли назад к своим. Километров десять по-пластунски они точно преодолели. Папа долго этого человека искал после войны, но так и не смог разыскать.

И вот после первого ранения, как кровью искупившему вину, его и взяли затем в разведчики. Он попал в прифронтовую разведку стрелковой дивизии, на том же Ленинградском фронте.

- Известно, что Николай Михайлович активно занимался спортом еще до войны, и, наверное, как раз спортивная подготовка и помогла ему попасть в разведку, в которую брали самых сильных, ловких и смелых людей?

- Да, он перед самой войной норматив Мастера спорта выполнил. В 1941 году он первенство Москвы по русскому хоккею выиграл. Тогда за такой результат это спортивное звание присваивали. Потом война началась, и многие спортсмены, как и мой отец, ушли на фронт. Конечно, спортивная подготовка поспособствовала тому, что отец стал разведчиком. Тогда единиц, тех, кто выжил в штрафбате, туда брали охотно. Спастись от пуль врага, да и от своих тоже, из заградительного отряда, мало кому удавалось.

Второе ранение мой отец получил уж став разведчиком – зимой 1943 года под Шлиссербургом. Осколок разорвавшегося снаряда угодил ему в ногу. За выполнение боевых задач командованием части он был представлен к награде. Как раз, находясь на излечении в одном из ленинградских госпиталей, ему и вручили медаль за «Боевые заслуги». Подлечившись, отец вновь вернулся в свою воинскую часть, где спустя несколько месяцев, получил уже куда более серьезное ранение. Его напарник, с которым они вдвоем отправились во вражеский тыл за языком, наступил на так называемую прыгающую мину. Боевого товарища убило на месте, а папа, который шел позади, успел выставить руки, которые и спасли ему жизнь. Но все его тело было изуродовано - в голову и руки вонзились сотни осколков! Самый большой из них угодил в ногу.

Отец несколько дней пробирался к своим через линию фронта и когда добрался до госпиталя у него уже началась газовая гангрена. Хорошо, что он был в сознании и не дал хирургу ампутировать себе ногу (этот случай, как раз и описан в автобиографической книге «Мой друг хоккей» - Ред.). Потом он был направлен в тыл, в удмуртский госпиталь, где ему только месяцев семь чистили от осколков перебитую кость. Отец говорил, что у него ступня и пальцы ноги были задраны вверх и долго вообще не разгибались. Железные люди тогда были. Полностью оправиться от тяжелого ранения он смог только уже, когда отгремели последние залпы Великой войны.

- Игорь Николаевич, что отец еще вам рассказывал про войну, может быть, про какой-нибудь подвиг или интересный случай, который с ним произошел?

- Вы знаете, он как фронтовик, прошедший через настоящее горнило войны, повидавший многое на передовой, не любил рассказывать про неё. Только что-то выборочно. Насколько я знал своего отца, тяжеловато в то время ему было вспоминать об этом. Потому что на фронте было не только хорошее. Там приятных случаев раз-два и обчелся. А сколько смертей повидал, сколько товарищей погибло, а сколько было несправедливости? На войне всего этого, наоборот, как раз и хватало. Это же всё действует на нервы. Отец часто повторял: «Хочется, конечно, всё хорошее помнить, а все нехорошее забыть, но это не так просто».

Единственное, о чем он много раз не без гордости говорил: «Мы - разведчики на войне, в отличие от большинства других войсковых подразделений, никогда не голодали. Питались за счет добытых трофеев. Фашист ел хорошо, гораздо лучше советских солдат. У них и колбаса была, и мясные консервы и рыбные, и коньяк во фляжке булькал».

А вот о чем он всегда говорил с едва скрываемой слезой так это про то, что штабные работники почти любой рейд за линию фронта, в котором каждая минута таила в себе смертельную опасность. Когда его разведгруппа возвращалась с захваченными в плен немцами, они одного-двух «языков» непременно не засчитывали. Так что, если когда-нибудь будет обнародована цифра, сколько Николай Сологубов взял в плен немцев во время войны - эта цифра будет точно в несколько раз преуменьшена.

- А про какие-нибудь конкретные задания командования или о своих вылазках во вражеский стан он не говорил вам?

- Так, подождите, сейчас вспомню, про что отец мне несколько раз рассказывал. А вот интересная деталь о его службе разведчиком. На одном из заданий ему удалось у убитого им фашиста раздобыть редкий трофей, такой специальный небольшой пистолет. Знаете, в фильмах про войну подобное оружие иногда показывают. Он крепился на руке и с помощью специальной пружины после резкого движения вылетал из рукава и оказывался в ладони. Отец говорил, что всегда брал его за линию фронта, и он несколько раз спас ему жизнь в критических ситуациях. Каких? Он так и не раскрыл. После войны он очень не хотел с ним расставаться, но пришлось все-таки его сдать.

- Скажите, а после войны он встречался со своими фронтовыми товарищами?

- Нет. Насколько я от него слышал, он кому-то в моем детстве рассказывал, что от его разведроты, в которой он служил на Ленинградском фронте, никого не осталось в живых. Никого! Отец и сам-то чудом выжил.

Пропавшая медаль «За оборону Ленинграда»

- В некоторых статьях, например, у известного спортивного журналиста Бориса Валиева, а также у других авторов говорится, что ваш отец служил на флоте и был разведчиком не в пехотной, стрелковой дивизии, а в подразделении морской пехоты, отряда «черных дьяволов», как называли их немцы?

- Это тоже очевидный вымысел! Отец никогда не был ни краснофлотцем, ни морпехом. Я даже знаю, почему некоторые авторы указывали этот ошибочный факт в его биографии. Дело в том, что как мне удалось выяснить, был полный тезка моего отца и тоже 1924 года рождения – еще один Николай Михайлович Сологубов. И единственное их отличие было в том, что мой папа был призван Таганским военкоматом Москвы, а тот – Бауманским. Вот этого человека, как раз и призвали на Балтийский флот, и тот был краснофлотцем. Вот поэтому многие авторы не проверили все до конца и перепутали моего родителя с этим его полным тезкой.

- «МК» внимательно изучил имеющееся в интернете документы, и вот что нам удалось обнаружить. В регистрационной карточке пересыльного пункта указано, что Николай Сологубов был награжден медалью «За оборону Ленинграда», однако больше подтверждению наличия этой награды у вашего отца нигде нет. В чем тут дело?

- А вот в этом вопросе, я даже хотел бы обратиться через вашу газету и помочь мне установить истину! Тут целая история с этой наградой. Отец говорил мне, что был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Он ведь на самом деле участвовал в обороне этого города, и этому есть документальные подтверждения. В том числе и его ранения в боях за Северную Пальмиру. Как известно, в разведку за линию фронта не то, что награды, все личные документы не брали. Они оставались в штабе. А отец после третьего ранения оказался в госпитале сразу после того, как вернулся из-за линии фронта, и у него ничего не было. Но, когда потом личные вещи к нему прибыли, медали за «Оборону Ленинграда» не оказалось. За «Боевые заслуги» была, а её нет. Как в воду канула.

Отец пытался найти ее следы, но везде, куда он не обращался, получал следующий ответ: или документы на ее присвоение потеряны, или вообще в списках среди награжденных Николай Михайлович Сологубов не значится. Так что, пришлите, пожалуйста, мне ссылку на этот документ, где говорится о том, что мой отец был удостоен этой медали. Если «МК» поможет мне найти эту награду, а словам отца я не могу не верить - это будет самым лучшим для нашей семьи подарком на 80-летний юбилей Победы!

***

«МК» отправил запрос в Министерство обороны с просьбой помочь разобраться в запутанной истории с пропавшей наградой.