80 лет назад СССР первым в Европе восстановил телевидение после войны. Как это удалось выходцу из набожного владимирского села?

Война еще гремела в Европе, но немецкие солдаты знали, что капитуляция неизбежна. Ровно 80 лет назад, 7 мая 1945-го, за два дня до того как в немецком Карлсхорсте начальник штаба Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель поставил в присутствии маршала СССР Георгия Жукова свою подпись под документом о безоговорочной капитуляции Германии, Советский Союз стал первой страной континента, возобновившей телевещание. О том, что этому предшествовало, каким было довоенное советское ТВ и кто его создавал, вспоминала «Лента.ру».

Это был лишь пробный шар — к регулярному показу передач столичные телевизионщики будут готовы лишь к декабрю 1945-го. Да и посмотреть первую передачу смогли немногие. Дело в том, что больше всего советских телевизоров было в столице, но и то — от силы тысяча. Установлены они были в Кремле, различных правительственных учреждениях, в некоторых гостиницах и квартирах высших руководителей страны.

Около 1 000 телевизоров было в Москве в 1945 году.

И это были, конечно, не те устройства, которые можно встретить в квартирах москвичей сегодня: электронное телевидение только-только делало свои первые шаги в конце 1930-х.

Идея постепенного возвращения к вещанию принадлежала профессору ВНИИ телевидения Павлу Шмакову. В октябре 1944 года он написал докладную записку. Документ под названием «О состоянии телевидения в СССР» лег на столы секретаря ЦК ВКП(б) Георгия Маленкова и наркома электропромышленности Ивана Кабанова. Подготовка к пробному пуску заняла несколько месяцев, в течение которых заканчивалось восстановление столичного телецентра.

«Докладная записка Шмакова оказалась весьма своевременной, — Василий Борисов. — Советская армия успешно освобождала наши города, оккупированные врагом. Правительство СССР готовилось к переводу некоторых отраслей промышленности на мирные рельсы».

Сам Шмаков, сыгравший колоссальную роль не только в перезапуске телевидения в стране, но и в принципе в его создании, ребенком вряд ли догадывался, какую пользу он принесет развитию науки государства, на тот момент еще даже не существовавшего.

Детство выдающегося ученого — небольшое село Сновицы во Владимирском уезде, граничащее со столицей региона в современности. Но тогда, в конце XIX века, Шмакову приходилось и таскать воду из колодца-журавля, расположенного в 80 метрах от дома, и носить за несколько километров работавшей в поле матери кувшины с молоком и квасом, и жать овес и рожь.

Мальчик, студент, революционер

Отец будущего ученого — Василий Андреевич — постоянно жил и работал в столице, переложив ответственность за воспитание сына на своего отца, а также двух Ефросиний — Макарьевну и Михайловну — мать и жену. Решение это было отчасти оправданным, потому что сил управляться со скудным земельным наделом хватало и без него, а в Москве глава семейства мог заработать побольше. Бедное крестьянское происхождение послужит Павлу спустя несколько десятилетий, когда он окажется одним из немногих советских теоретиков-телевизионщиков, не угодившим в репрессии 1930-х.

У Василия Андреевича в любом случае были достойные планы на сына. В 1897-м, когда тому исполнилось 12 лет, он вызволил ребенка из деревенского плена и перевез к себе в Москву. Так Шмаков сменил приходскую школу сначала на городское училище, а в 1899-м — на Дельвиговское железнодорожное училище.

«Если жизнь в городе давала возможность приобщиться в той или иной форме к культуре, то жизнь в деревне моего времени такой возможности была лишена полностью. На каждом шагу слышал: "этого нельзя, грех"; "этого Бог не велел"; "что скажет тот-то"; "да как посмотрят люди" и тому подобное. В результате парализуется воля и стремление к самостоятельности. В Москву я приехал с верой в Бога, черта, райское житье для одних и вечный ад для других на том свете», — Павел Шмаков физик, изобретатель.

Планы его отца были по тем временам достаточно многообещающими: железнодорожная отрасль переживала настоящий бум, и образованные специалисты были нужны в том числе в столице. Если поначалу мальчик изучал базовые науки (арифметику, русский язык, географию, историю и литературу), то в начале 1900-х к ним добавились строительное дело, механика и черчение, заострившие технические навыки Шмакова.

Выпускники Дельвиговского училища обычно проходили практику и затем уезжали работать на Ярославскую железную дорогу. Но Шмакову удалось остаться в столице: лето 1903-го он провел в команде Петра Рашевского — инженера, чей проект победил в конкурсе на строительство Московской окружной железной дороги (ОЖД) решением императора Николая II. Молодой студент принимал участие в разработке чертежей для прокладки одной из трасс, из-за чего часто и подолгу задерживался на станции Лосиноостровской.

Спустя год, после окончания училища, его взяли на ОЖД техником с окладом в 60 рублей. В ту пору на рубль можно было купить, например, 25 буханок хлеба или 6,5 килограмма молодого картофеля. Или шесть литров пива. Или полтора литра казенной водки. Работать приходилось много: в будни — с восхода до заката, в субботу — только до обеда. Жил Шмаков на даче у знакомых.

На 1 рубль в начале 1900-х годов можно было купить 25 буханок хлеба.

Правда, представлять начинающего инженера исключительно корпящим над книгами и чертежами все же неправильно. В 1905 году он, как и многие в его окружении, увлекся идеями революции (могло ли быть иначе, принимая во внимание практически крестьянское детство?), принимал участие в сходках и даже в строительстве баррикад, во время строительства которых познакомился с будущей женой Татьяной.

«Она охотно и хорошо плясала. Много знала из литературы, говорила по-французски и по-немецки, охотно помогала нуждающимся в медицинской помощи. Последнее ее и сгубило: умерла в эвакуации в годы Второй мировой войны в туркменском городе Мары: заразилась, помогая тифозным больным — местным жителям», — Павел Шмаков физик, изобретатель.

Тогда, в начале XX века, Шмаков сумел выйти из революционной истории в выигрыше: заполучил жену, не заимев при этом проблем с государством. Впрочем, приключений ему на этом хватило: он решает посвятить себя дальнейшей учебе.

Первая попытка — в 1906-м, но на вступительных экзаменах в Императорское Московское техническое училище Шмаков не добирает один балл за сочинение. Параллельно он поступает во 2-й Московский кадетский корпус и учит латынь, чтобы спустя год сдать экзамены уже в МГУ, но сделать это удается лишь в 1908-м. Эти два года он ежедневно носился по кажущейся небольшой в сравнении с современной Москвой столице: из дома на Новослободской улице он ранним утром мчался в Хамовники, где был расквартирован его гренадерский полк. Оттуда он ехал в Патриаршие пруды в контору ОЖД, а потом возвращался домой.

От сохи — в университет

После выбора физико-математического факультета МГУ Шмакову предстояло определиться со специальностью. Варианта тогда было четыре: математика, физика, механика и астрономия. Дух бунтарства и здесь проявился в полной мере: желая заочно оспорить положения знаменитого циркуляра «О сокращении гимназического образования», принятого в 1887 году Александром III, 23-летний Шмаков пошел в астрономию.

Циркуляр, адресованный руководителям гимназий и некоторых других учебных заведений, в народе прозвали «указом о кухаркиных детях»: он пусть косвенно, но настоятельно указывал на то, что «детям кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию».

«Багаж, с каким я поступил в Московский университет, был невелик. Приехал из деревни в 1897-м, а поступил в 1908-м. По существу, от сохи — в университет, — иронизировал Шмаков. — Для сравнения проведу параллель с [советским физиком, младшим братом ботаника и селекционера Николая Вавилова] Сергеем Вавиловым, с которым мы одновременно учились в Московском университете и были дружны до самой его смерти. Он до поступления уже знал в совершенстве немецкий и английский языки. Бывал в Германии. Имел собственную большую библиотеку. У меня же вся библиотека состояла из двух книг: "Избранные сочинения А.С. Пушкина" (дешевое издание в бумажном переплете, которое раздавали учащимся в городских училищах в связи со столетием поэта) и роман А.К. Толстого "Князь Серебряный" (подарок при окончании школы). Эти две книжки скитались со мной при переездах с квартиры в квартиру».

В его возрасте многие современники Шмакова уже, как правило, имели высшее образование, но не могли похвастаться стабильной работой. А он какое-то время мог: ОЖД достроили к марту 1909-го. Это снизило нагрузку на студента, но и лишило его стабильного заработка.

Пользуясь введенным в 1905 году правом на свободное посещение лекций, Шмаков начал работать на строительстве земских зданий, из-за чего график его стал окончательно невыносимым: из дома он выходил в 8 утра, а возвращался ближе к 2 часам ночи — совсем не ходить на лекции он не мог, потому что отстал бы в учебе, а кроме стройки зарабатывал еще репетиторством.

Из-за этого у него практически не было друзей, хотя до нас и дошли воспоминания о том, как в свой первый Татьянин день он с товарищами пел и отплясывал под «Дубинушку» в ресторанах на Воздвиженке, к которым в обычные дни студентов не подпускали и на версту. Лишь в последний год обучения, которым стал 1911-й, он сблизился с некоторыми другими учащимися и преподавателями. И снова — из-за революционных настроений. Это сыграло колоссальную роль и в его дальнейшей судьбе, и в будущем науки Советского Союза.

Неизвестное изобретение

Пока Шмаков устраивал личную жизнь и принимал участие в революциях, на Западе происходили перевороты другого характера — технологические. Идеей передачи изображения на расстояние мир увлекся еще за полтора десятилетия до появления на свет в Сновицах будущего великого изобретения.

В 1862 году итальянец Джованни Казелли нашел способ передачи на расстояние рисунков, но для этого их сначала нужно было нанести на токопроводящую медную пластину. Устройство получило название пантелеграф, но было непригодно для использования в ситуациях, когда нужно было отправить изображение без предварительной его обработки.

Спустя четыре года инженер Уиллоуби Смит, тестируя подводные кабели, случайно узнал о том, что сопротивление выбранных им стержней из селена изменялось под воздействием солнечного света. Фактически это давало возможность «переводить» поток этого света, коим и является любое изображение, в электрический сигнал. Теперь задача упиралась в то, что само изображение необходимо было «просканировать», и решения поначалу не было.

Проблему, как это часто бывало в науке XIX века, решил один молодой ум. 23-летний немецкий студент Пауль Юлиус Готлиб Нипков накануне Рождества 1883 года разглядывал дома масляную лампу. Глядя на нее, он придумал использовать диск с расположенными по спирали отверстиями. Перед ним помещался предмет, за ним — мощный источник света: при вращении через каждое из отверстий проходил бы свет, фиксируя «кадр» — фрагмент светового потока — который можно было бы преобразовать в электрический сигнал.

Последовательность таких кадров называют разверткой, а основной критерий ее эффективности и полноты — количество строк, то есть количество кадров, получаемых при прохождении света через отверстия. Нипков запатентовал свое изобретение, но, судя по всему, никогда больше не интересовался этой темой. Его последующая научная карьера была не особо впечатляющей, хотя во времена Третьего рейха немецкая пропаганда и пыталась выставить его изобретателем телевидения. Сам физик не дожил даже до начала Великой Отечественной.

Его изобретение поначалу не наделало шумихи в научных кругах, тем более что использовать его наработки коллеги по цеху не могли долгие 15 лет, пока действовал патент. Сам Нипков за это время так и не создал ни одной работающей модели. Исследователи по всей Европе тем временем предлагали самые неожиданные варианты.

Немец Артур Корн придумал, как передавать на расстояние неподвижные снимки, что стало прорывом в уголовном розыске и фотожурналистике, но телевидением точно не было. Поляк Ян Щепаник, вооружившись этими знаниями, заявлял, что готов сделать возможной передачу движущихся изображений в цвете, но до работающих прототипов дело так и не дошло. Наконец, француз Жорж Рину все же приблизился к мгновенной передаче чего-то реального в 1909 году — это были буквы, сложенные из селеновых фотоэлементов. Крест на экспериментах поставила громоздкость конструкции и высокая стоимость элементов.

Первый прорыв

Пока Шмаков учился в МГУ, в Шотландии программу Королевского технического колледжа осваивал родившийся лишь на три года позже будущего советского изобретателя Джон Бэрд. Сын священнослужителя предпочел жизнь мирянина, поступив на факультет электротехники. После его окончания в 1911 году Бэрд вышел на службу в компании, проектировавшей распределительные щиты. Спустя три года он попытался записаться добровольцем в армию и отправиться на поля сражений Первой мировой, однако комиссия посчитала, что британец слишком тщедушен и не обладает достаточным здоровьем.

Огорченный Бэрд устроился еще в одну компанию по специальности, но в итоге бросил работу в 1917-м, чтобы открыть свой бизнес. Получилось спорно: он пытался производить термоноски, джем, удобрения и чистящие средства, но раз за разом терпел неудачи. В 1923 году он, уже 35-летний, внезапно возвращается к корням и увлекается идеей передачи движущихся изображений.

Бэрд вспомнил о существовании диска Нипкова, про который тогда уже забыл весь мир. Бэрд сутками напролет сидел сначала в одной лаборатории, из которой его выгнали из-за короткого замыкания, потом в другой, в Лондоне. В качестве расходных материалов небогатый британец использовал картон, клей, велосипедные цепи и буквально все, что попадалось под руку.

Революционной стала его идея использовать в качестве фотоэлемента не селеновые ячейки, а талофидные — на основе сульфида таллия.

Первый прототип был готов уже спустя два года, но его публичная демонстрация закончилась провалом: диск с 16 отверстиями вращался с частотой 5 оборотов в секунду, но все, что удалось передать с его помощью, — размытые движущиеся пятна. Бэрд огорчился, но не отчаялся: спустя несколько месяцев ему удалось подобрать нужные характеристики: 30 отверстий, 12,5 оборота в секунду.

Транслировать лицо человека в эксперименте не получилось бы из-за его недостаточной контрастности. И тогда Бэрд остановил свой выбор на голове куклы чревовещателя. 26 января 1926 года в присутствии членов Королевского института и журналиста Times он впервые передал изображение на четыре метра из одной комнаты в другую.

Так появилось механическое телевидение, рождавшееся в муках шесть десятилетий. Это стало сенсацией.

Бунтарь, лаборант, военный

Не терял времени даром и Шмаков. В 1911-м, когда Бэрд оканчивал Королевский колледж, подданный Российской империи в очередной раз протестовал, на этот раз — против циркуляра министра народного просвещения Льва Кассо, открывшего ректорам вузов дорогу к силовому подавлению любых акций неповиновения студентов с помощью полиции.

Теперь по одну сторону баррикад с ним оказались ректор и его заместители, которые были моментально уволены. По мнению студенчества, это поставило крест на достижениях шестилетней давности, закреплявших автономию МГУ. Вслед за руководителями университет покинули около 130 профессоров. Среди них оказался выдающийся физик-экспериментатор Петр Лебедев, основавший на вольных хлебах собственную лабораторию. В нее он пригласил некоторых наиболее успешных студентов, среди которых оказался и Шмаков.

Выдающегося финансирования у Лебедева не было, поэтому студентам выдавали деньги лишь на приобретение реактивов и аппаратуры. Проблемы со здоровьем вынудили основателя лаборатории практически сразу отступить — в 1912 году его место занял другой физик, Петр Лазарев. Именно под его руководством раскрылся Шмаков, начав изучать закономерности отражения света цветными приборами. Ему удалось на фото разложить белый цвет на спектры и создать спектрограф собственной модели, но вскоре началась война.

Шмаков, в отличие от Бэрда, комиссию прошел. С 1914 по 1917 год он был связистом, возглавил профильную полковую службу, пройдя в боях от Восточной Пруссии до Галиции. Весть об отречении Николая II встретила вчерашнего студента, а теперь штабс-капитана, в Румынии. После этого Шмакова стараниями его старого приятеля Вавилова, с которым они встретились буквально на мгновение перед съездом фронтовиков в Петербурге, отправили в учебную радиотелеграфную роту под Псков.

Там он читал лекции по физике, параллельно изучая работы изобретателей радио Александра Попова и Гульельмо Маркони. И там же он впервые увидел и услышал работающую радиостанцию. С ее помощью он принимал сообщения об Октябрьской революции, о создании и скоротечном падении правительства Александра Керенского, об установлении советской власти, введении и отмене смертной казни… В 1918-м Шмаков демобилизовался и отправился домой, в Сновицы.

«В 1918 году состоялся рабоче-крестьянский съезд Владимирской губернии. Я был делегатом от волости, в которую входило несколько окрестных сел и деревень. На съезде мне поручили вести секцию лесного хозяйства. Я познакомился со специалистами-лесоводами, людьми серьезными и знающими. Они ознакомили меня с предстоящей деятельностью. И когда руководство съезда предложило мне возглавить управление лесным хозяйством Владимирской губернии, я отказался. Дело в том, что Владимиро-Муромский лес — это кладезь несметного богатства, и рационально управлять им мне, дилетанту, было бы не под силу (даже при наличии упомянутых спецов)», — Павел Шмаков физик, изобретатель.

Вместо этого он отправился в Москву, где вернулся в лабораторию Лазарева, вошедшую за годы войны в структуру Академии наук. Денег исследователям все еще не платили, но они, по воспоминаниям самого изобретателя, «работали по совместительству в разных ведомствах». Чтобы помочь молодым физикам с фронтовым багажом, Лазарев помог им опубликовать научные работы армейской тематики, благодаря чему они стали хотя бы получать паек.

Однажды во время получения этого пайка в Высшей школе военной маскировки Шмаков в первый раз прошел по краю: его схватили и отправили в Бутырку вместе со всеми сотрудниками ВШВМ, заподозренными в причастности к контрреволюционному заговору. Но крестьянское происхождение спасло ученого.

После того как в 1924 году лабораторию Лазарева перевели в Ленинград, Шмаков устроился в Центральную лабораторию связи Наркомпочтеля, где вспомнил свое недавнее увлечение, изучая проводную связь и вещание. Параллельно он читал лекции о передаче быстропеременными токами, а в 1926 году его попросили помочь в создании фототелеграфной связи между Москвой и Берлином. Задача была выполнена в конце 1927-го, с чего и начались исследования Шмаковым электрической передачи изображения на расстояние. Первый успешный опыт Бэрда с механическим телевизором состоялся почти за два года до этого.

От механического — к электронному

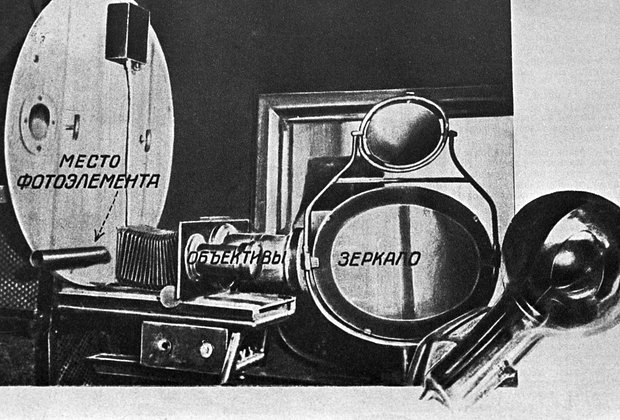

К тому моменту механические телевизоры не были единственными в своем роде устройствами. Все в том же 1911-м санкт-петербургский физик дворянского происхождения Борис Розинг применил найденный им способ воспроизведения построчной механической развертки изображения с помощью электронно-лучевой трубки. К этому он шел почти полтора десятилетия, создав в итоге один из первых кинескопов, который он продемонстрировал на заседании Русского технического общества 9 мая того года. Этот опыт стал началом электронного телевидения.

Помогал Розингу его талантливый студент Владимир Зворыкин: Первая мировая не только прервала их совместную работу, но и развела по разным материкам. В начале советский ученый продолжил работу в Краснодаре, а его помощник уже самостоятельно изучал перспективы телевидения в Соединенных Штатах.

Но если Розинг видел будущее исключительно в электронном телевидении, то Зворыкин поначалу хотел объединить подходы: диск Нипкова делал из изображения электрические сигналы, а электронно-лучевая трубка воспроизводила их на экран.

Колебаться между двумя вариантами будет и Шмаков. Во второй половине 1920-х он уже решительно увлечен открывающимися перспективами и хорошо знаком с трудами Розинга. Однако изобретатель понимал, что такое производство не под силу промышленности молодой страны. В 1929-м Шмаков возглавляет лабораторию телевидения во Всесоюзном электротехническом институте, где в числе его подопечных оказываются талантливые поклонники именно механического ТВ.

В июле 1930-го они смогли передать изображение на метр и по проводам. После этого работа закипела. Всего через два года создается первый советский серийный телевизор Б-2 все с тем же стандартом развертки на 30 строк и частотой 12,5 кадра в секунду. Размер экрана — лишь 3 на 4 сантиметра, смотреть его мог только один человек и только в упор.

Всего было выпущено около трех тысяч устройств, каждое из них стоило космические по тем временам 235 рублей. Тем не менее все они были раскуплены.

Шмаков все же организует рабочую группу, занимающуюся созданием кинескопа, но отставание от конкурентов из других стран уже стало критическим: Зворыкин в США в 1929 году создает свою версию кинескопа (принимающего устройства) Розинга, а спустя два года — иконоскопа (передающей трубки). С этого момента Запад окончательно поверил в электронное телевидение, и все значимые открытия последующих десятилетий были связаны исключительно с ним.

Розинг о достижениях своего ученика, скорее всего, детально не узнал. В 1931-м он был арестован «за финансовую помощь контрреволюционерам». После того как за него заступились другие ученые, ему разрешили работать на кафедре физики Архангельского лесотехнического института. Там он и скончался 20 апреля 1933 года от кровоизлияния в мозг.

К тому моменту, в апреле 1931-го, лаборатория Шмакова передает изображение из Москвы в Ленинград, а 1 октября был запущен и первый канал — «Телевидение имени Горького».

Поначалу передачи были крайне редкими и исключительно немыми. «Заговорили» они лишь в ноябре 1934 года. Первая передача — эстрадный концерт: актер Иван Москвин прочитал рассказ Чехова «Злоумышленник», после него выступили певица и балетная пара.

Перспективы механического телевидения стремительно угасали. Пусть это были уже 343 строки и 25 кадров в секунду, но всем было очевидно, что будущее — за электронным вариантом. Шмаков снова едва не стал жертвой репрессий в 1936-м и снова вышел сухим из воды. А через два года он принял участие в создании советского кинескопа, еще через два были утверждены новые стандарты вещания, но вскоре началась война — вещание остановили.

***

Что любопытно, 7 мая 1945 года первое во всей Европе телевещание пройдет по тому же стандарту — 343 строки, 25 кадров в секунду. Окончательный запуск советского телевещания произойдет в ноябре (в Ленинграде) и в декабре (в Москве) того же года.

Шмаков же всю войну провел в Уфе уже со второй женой Еленой. Он и после победы в Великой Отечественной войне останется иконой отечественного телевидения, лично познакомится и даже подружится со Зворыкиным, получит звание Героя Социалистического труда и проживет в итоге долгие 97 лет.