«МК» составил «прагматичный рейтинг» фронтовой классики

Очередные «длинные выходные» (на этот раз четырехдневные, с 8 по 11 мая) вынудили задуматься о том, что не только посмотреть, но и почитать о Великой Отечественной войне. Причем стало понятно, что рейтинги в стиле «Десять лучших книг о ВОВ» никуда не годятся: очевидно же, что среднестатистический занятой человек за пару дней «осилит» максимум одно более или менее объемное произведение.

То есть из списка он возьмет первую или вторую книгу, а то и вовсе отреагирует, как ребенок на здоровенную тарелку супа в обед: «Мама, я это не съем, и поэтому даже начинать не буду». Исходя из этих соображений, «МК» составил «прагматичный рейтинг» фронтовой классики, предлагая потратить на погружение в мир художественной литературы … от пяти минут до нескольких часов.

Пять минут: это много или мало

Меньше всего времени уходит на знакомство с поэзией; другое дело, что хорошее стихотворение – как обед в армейской столовой, во время которого солдатам говорят: «ешьте быстрей, распробуете потом».

Последующее распробывание – это то, ради чего пишется и читается хорошее стихотворение.

В случае с ВОВ стоит открыть для себя военную поэзию Бориса Пастернака. Если нет ни одной свободной минуты, прочтите только стихотворение «Преследование», созданное в 1944-м - в году, каждый наш боец стал преследователем и мстителем, когда для немцев пришлось время платить по счетам:

За след руки на мертвом личике

С кольцом на пальце безымянном

Должны нам заплатить обидчики

Сторицею и чистоганом.

А если вы готовы «копнуть глубже», найдите в томике избранной поэзии Бориса Леонидовича или в Интернете стихотворения «На ранних поездах», «Страшная сказка», «Смерть сапера», в которых отразились 1941 год и послевоенная боль Советской России.

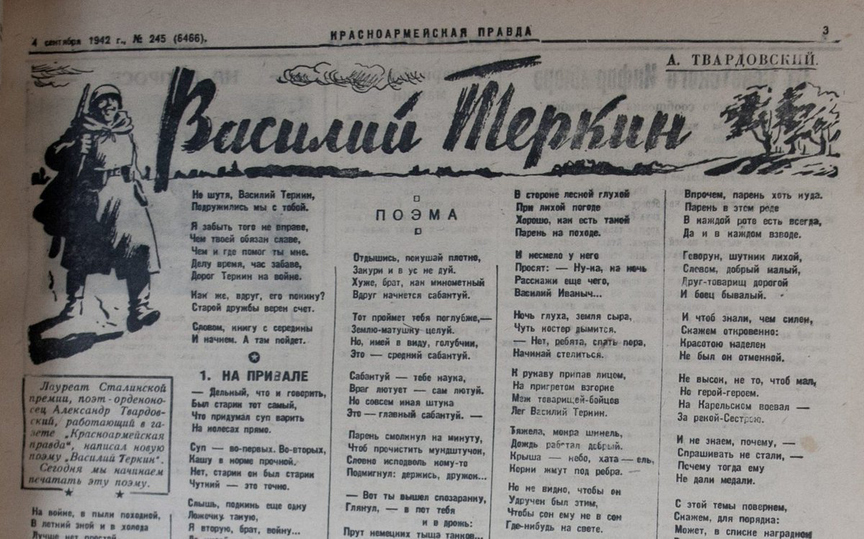

«Вася Теркин – мой герой»

Вот честно – если вам поэзию читать легче и проще, чем прозу – хватайтесь двумя руками за поэму Твардовского «Василий Теркин». Конечно, строки «Переправа-переправа! Берег левый, берег правый» и «Нет, ребята, я не гордый/Я согласен на медаль» все знают со школьной скамьи. (А некоторым успели набить оскомину). Но на «Теркина» нужно смотреть взрослыми глазами. В качестве примера приведу сцену ремонта старых часов, где на помощь бойцу приходят русский авось и смекалка:

Осмотрев часы детально, —

Все ж часы, а не пила, —

Мастер тихо и печально

Посвистел:

— Плохи дела…

Но куда-то шильцем сунул,

Что-то высмотрел в пыли,

Внутрь куда-то дунул, плюнул,

Что ты думаешь, — пошли!

Боюсь, из-за сленговых коннотаций, дающих повод «поржать», дети здесь вообще ничего не воспримут. Ирония, постирония и тончайший сарказм пройдут мимо них. Но не мимо читателя зрелого возраста.

Это во-первых. А во-вторых – есть сиквел, поэма «Теркин на том свете». Правда, она не о войне с гитлеровцами, а о другом – но мыслит Василий Теркин именно как фронтовик, привыкший пользоваться полярными категориями добра и зла.

Плюс ироничны в равной степени как Твардовский, сравнивающий преисподнюю с метро, так и его герой.

Повторим: в расцвете лет,

В самой доброй силе

Ненароком на тот свет

Прибыл наш Василий.

Поглядит — светло, тепло,

Ходы-переходы —

Вроде станции метро,

Чуть пониже своды…

Одна глава поэмы – уже прекрасно. Найдете хотя бы час на «Василия Теркина» - считайте, что выходные прошли не зря. А если перечитаете поэму полностью – вы настоящий герой.

«Летят журавли»: первоисточник

Пожалуй, самая трудная моя читательская рекомендация – это совет обратиться к драме Виктора Розова «Вечно живые». Ее сюжет миллионам людей известен благодаря фильму Михаила Калатозова «Летят журавли».

Историю Бориса – добровольно ушедшего на фронт, как и сам Розов -возлюбленной Бориса Вероники (Белки), не пережившей «потери» любимого и вышедшей замуж за его брата, труса-уклониста, охотно ставят театры (в том числе в наши дни - Малый театр, Театр на Бронной, Свердловский театр драмы) как раз благодаря идеальной литературной основе.

На 40 страниц текста первоисточника придется потратить полдня, но объем не должен пугать: все-таки это пьеса, на каждой странице которой больше пробелов, чем букв.

Шолохов: лучшее, что было в советской литературе

Категорически советовать военную прозу Михаила Шолохова меня побудила не только табличка в холле редакции «Московского комсомольца», сообщающая, что будущий Нобелевский лауреат работал в нашей газете. Нет, совсем не это, а совершенный, непридавленный установками «социалистического реализма» язык произведений крупнейшего прозаика СССР.

Экранизация шолоховской «Судьбы человека» 1959 года - вещь величайшая, не зря же запрос «папка я знал что ты меня найдешь из какого фильма» в поисковиках остается одним из самых популярных.

При этом киношедевр Сергея Бондарчука одновременно показывает и говорит вслух, проговаривает текст рассказа. Закадровый голос Бондарчука (Андрея Соколова) в фильме – это дословные цитаты из Шолохова, несколько сокращенные:

- Похоронил я в чужой, немецкой земле последнюю свою радость и надежду, ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далекий путь, и словно что-то во мне оборвалось… Приехал я в свою часть сам не свой. Но тут вскорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что! Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный еще зимою по ранению, — он когда-то приглашал меня к себе, — вспомнил и поехал в Урюпинск…

Слова Вани – тоже переданы точно:

- Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы плачете…

Так что книга (по объему небольшая, на час примерно) даст вам ощущение давно знакомого и узнаваемого, как запах сирени, растущей во дворе родной школы или скрип калитки бабушкиного дома.

А если после «Судьбы человека» душа потребует бóльшего – смело беритесь за роман «Они сражались за Родину». Правда, в нем 420 страниц. Но за день даже с паузами на кофе и прогулку их можно «одолеть», вписав в перечень личных побед эту великую книгу о великой войне.

Классика из спецхрана

Повесть участника ВОВ Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», напечатанная в журнале «Знамя», получившая Сталинскую премию, а после отъезда автора за границу – негласно запрещенная и изъятая из библиотечных фондов, еще одно образцовое произведение о войне.

Во многом вкладывая пережитое лично в историю лейтенанта-сапера Юрия Керженцева, глазами которого мы видим отступление от Харькова за Дон, а потом бои в Сталинграде и сражения за высоту Мамаев-Курган, Некрасов вкладывает в уста героев ответ на насущные вопросы в духе «зачем России Донбасс?»:

- Украины и Кубани нет — нет хлеба. Донбасса нет — нет угля. Баку отрезан, Днепрострой разрушен, тысячи заводов в руках немцев. Какие перспективы? Экономика сейчас — это все. Армия должна быть обута, одета, накормлена, снабжена боеприпасами. Я не говорю уже о мирном населении. Не говорю о том, что добрых пятидесяти миллионов, находящихся под сапогом у фашистов, мы недосчитываемся. В силах ли мы все это преодолеть? По-вашему, в силах?

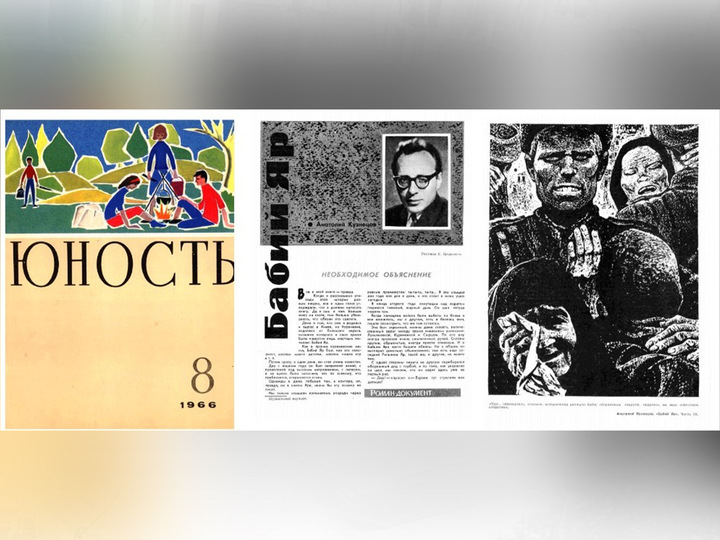

— В силах… В прошлом году еще хуже было. Немцы до Москвы дошли, и все-таки отогнали…

Кстати, еще один роман, изданный в литературном журнале, то есть миллионным тиражом, а потом перемещенный в сцецхран (из-за бегства автора из СССР) – это прицельно бьющая по антисемитизму и фашизму документальная книга Анатолия Кузнецова «Бабий яр». В годы перестройки полный текст романа вернулся к читателю, но вариант, опубликованный в «Юности» в 1966-м – более лаконичный и емкий, избавленный от излишней политизации фронтовых тем. Так что рекомендую читателям «МК» скачать в Сети PDF или иную фотокопийную версию именно архивных номеров журнала. Это лучший подарок самому себе на День Победы!