Мрачный хоррор и болливудская история — легенды о появлении драгоценных камней

Красные рубины, бесценные бриллианты, огромные изумруды и другие драгоценные камни издавна служили источником мифов, легенд и даже проклятий. Ими восхищались члены королевской семьи, богатые коллекционеры и кинозвезды. Уважение, которое люди испытывают к драгоценным камням, почти так же очаровательно, как и сами драгоценные камни. Откуда взялись названия? Причем здесь Индия? Как появился агат? Что сделал бог Дионис? Я прочитала книгу «Мифы драгоценных камней. От стрел Амура и яблока Адама до живого серебра и кожи Великого Полоза» и у меня есть, что вам рассказать.

Что такое драгоценный камень

Давайте начнем с базы. Драгоценный камень — это ценный кусок минерала, обычно добываемый из земли. Драгоценные камни часто используются в качестве декоративных элементов в ювелирных изделиях. Но только ли там? Конечно, нет. На протяжении всей истории они также использовались для украшения множества других предметов, таких как тарелки, гребни, религиозные или церемониальные предметы и оружие.

Все ли драгоценные камни добываются? И здесь тоже нет. В то время как большинство драгоценных камней — это минералы и горные породы, добываемые из-под земли (например, изумруды и опалы), некоторые ценные органические материалы, такие как жемчуг (извлекается из раковин морских и речных моллюсков (конечно, не всех подряд), и янтарь (образуется из смолы), используются в ювелирных изделиях и поэтому также называются драгоценными камнями.

Откуда берутся названия камней

Сейчас известно около пяти тысяч минералов. Конечно, далеко не все их названия связаны с мифами и легендарными персонажами, но отдельные интересные примеры рассматриваются в книге. Есть минералы, названные в честь богов, как, к примеру, атенеит, эгирин или кецалькоатлит. Другие носят имена мифических героев (орфеит) или антигероев (иксиолит). Не забыты библейские персонажи и даже святые.

Мифы и наука — вещи, казалось бы, несовместимые, но бывают и приятные исключения — например, минералогия, которая является наукой описательной. Благодаря этому сохранились такие названия минералов, как «кварц-волосатик» и его разновидности — «Волосы Венеры» и «Стрелы Амура». Время от времени адепты точных наук пытаются пересмотреть номенклатуру минералов и придать ей стройный вид с их сугубо прагматичной точки зрения. Например, предлагается схема, согласно которой каждое название должно отражать все элементы, содержащиеся в минерале, а суффиксы — указывать химический класс и структурный мотив. В этом случае минералогия будет полниться такими перлами, как «хлоркалийгастингсит», «ниобионакалниотисилит», «фердиферрисулфиллит». Если следовать принципам этой номенклатуры, то название некоторых сложных по составу минералов заняло бы не одну строчку. К тому же иногда у разных минералов бывает одинаковый набор элементов. И как быть в таком случае?

К счастью, подобное новаторство в минералогии не прижилось, и мы пользуемся названиями, многим из которых не одна сотня лет. Изучение минералов начиналось с описания их внешнего вида, ведь в первую очередь людей привлекала их красота. Но цветных камней было известно не так уж много.

В первой дошедшей до нас минералогической «публикации» Теофраста «О камнях» (IV век до н. э.) описано всего-навсего 16 минералов.

Самые старые названия пришли к нам из санскрита. Согласно справочникам, опал получил название от санскритского слова «камень», или «благородный камень». Слово «сапфир» также имеет предположительно древние санскритские корни, а название «корунд», по всей вероятности, происходит от старого индийского термина «каурунтака», означающего рубин.

Отметились в имя творчестве минералов и латиняне: «аквамарин» переводится с латыни как «морская вода» — камень назван по зеленовато-голубому цвету морской волны; альбит — «белый», карбункул — «маленький уголек» (за пламенно-красный цвет), целестин — «небесно-голубой» (здесь все понятно); флюорит — «текучий» (за то, что легко плавится).

До конца XVIII века было известно всего около сотни минералов, но затем открытие новых видов приняло лавинообразный характер, и сейчас их количество приближается к пяти тысячам. Ежегодно открывается около полусотни минералов, и каждому надо дать свое название.

Причем здесь Индия

Почему недра Индии так богаты драгоценными камнями? Ответ содержится в индийских мифах. Индуистский пантеон насчитывает тысячи богов. Нам, привыкшим судить о языческих богах по знакомым с детства греческим мифам, этот пантеон покажется непроходимыми джунглями. Но ведь Индия — буквально кладовая самоцветов, и обойти индийские мифы стороной невозможно. Попробуем предельно упростить картину, отсечь лишних персонажей и оставить тех, что имеют отношение к драгоценным камням.

В индийской культуре камни делятся на две категории: паттхар — обычный камень и ратна — драгоценный камень. В свою очередь, драгоценные камни делятся на мифические и те, что имеют хождение в мире людей. Среди мифических же выделяются небесные и подземные драгоценные камни — мани. Первые принадлежат богам, а вторые — мифологическим существам змеиного облика — нагам.

Самыми почитаемыми самоцветами в Индии являются рубин, жемчуг, красный коралл, изумруд, желтый сапфир, алмаз, голубой сапфир, гранат гессонит (разновидность гроссуляра) и кошачий глаз (хризоберилл). Про их появление на Земле рассказывает следующая легенда о вражде индийских богов с асурами, которая изложена в Агни-Пуране (священный текст индуизма на санскрите — прим. автора).

Боги и демоны вместе пахтали Молочный океан, пока из него не начали появляться различные артефакты. Среди прочего из молочной морской пены явилась богиня хмельного напитка — суры. Боги напиток распробовали, добавили в свой рацион и стали называться сурами, а демоны отвергли и, соответственно, стали асурами — «не употребляющими суру». То есть асуры — это абстиненты, проще говоря, трезвенники. До поры асуры жили рядом с богами среди белоснежных пиков Гималаев в центре Земли и Вселенной на золотой горе Меру, вокруг которой вращаются Солнце и Луна, звезды и планеты. Но как-то на совместном празднике боги подпоили непьющих асуров до скотского состояния и, взяв их за руки и за ноги, сбросили к подножью гор в темные сырые ущелья, куда редко заглядывает солнце. С той поры между ними началась вражда.

Асуры были старше, боги моложе, долгое время они конфликтовали, строя друг другу козни. И подумали боги: «Давайте победим асуров», и назначили день битвы, решив отдать судьбу великого сражения единоборству бога воны Индры и царя асуров — Бали.

Чтобы не пересказывать детали всей этой легенды (но вы ее обязательно почитайте!) скажу одно: … тело злого демона превратилось в сверкающую скалу, рухнуло на землю и рассыпалось на мелкие кусочки, каждый из которых стал драгоценным самоцветом. Выскочившие из орбит глаза превратились в переливающийся лунный камень, кости — в искрящиеся алмазы, костный мозг — в кристаллы изумрудов, алая густая кровь забрызгала скалы каплями рубинов, мясо превратилось в горный хрусталь и агаты. Голова Бали укатилась в океан, где язык стал кораллами, а зубы — белоснежным жемчугом. С тех пор уже в виде драгоценных камней злой царь асуров продолжает вредить людям, принося им несчастья и страдания, ведь крупные самоцветы имеют зачастую неприглядную, а то и кровавую историю.

Мрачный хоррор и появление агата

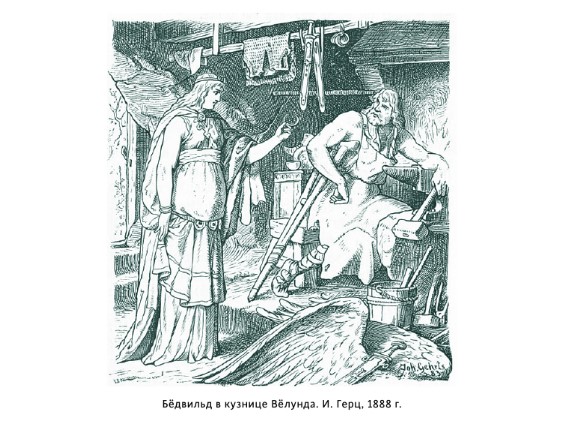

Агат — довольно распространенный самоцвет, который встречается повсеместно. Его чередующиеся концентрические полосы напоминают радужку глаз, потому и легендарное происхождение агатов связывается с глазами. Есть несколько легенд, повествующих о них. Приведем одну из них, самую жуткую. Если индийская легенда о появлении самоцветов — пышная красочная болливудская история, где в финале части тел поверженного злодея превращаются в самоцветы и добро побеждает зло, то европейская нордическая сага — мрачный хоррор с членовредительством и изготовлением самоцветов из расчлененных детей. Сага о скандинавском о боге-кузнеце Вёлунде (позже он встречается в германских мифах под именем Виланд, в английских — Вейланд) приводится в «Старшей Эдде».

Вёлунд, сын конунга финнов, учился кузнечному делу у гномов. По некоторым версиям мифа, непревзойденный мастер славился легендарными мечами, которые он выковал для короля Артура (Эскалибур), Одина (Грам), Зигфрида из «Песни о Нибелунгах» (Бальмунг). Завистливый шведский конунг Нидуд захотел получить в услужение столь искусного мастера, а заодно завладеть его мечом. Вёлунд был не только оружейником, но и искусным ювелиром — слава об изготовленных им кольцах разошлась по всей Скандинавии.

Шведы захватили Вёлунда дома, пока он спал, и обошлись с ним довольно жестоко: подрезали жилы на ногах, чтобы он не мог убежать. Вместе с кузнечным инструментом его доставили на отдаленный остров Севарстёд, где он вынужден был работать на Нидуда. Попавший в плен и покалеченный Вёлунд надеялся отомстить. И через какое-то время случай представился.

Сыновья Нидуда, прослышав о том, что на острове работает знаменитый кузнец, отпросились у отца посмотреть на работы мастера. Вёлунд показал любопытным мальчишкам богатые ювелирные украшения и обещал подарить их, но с условием, чтобы в следующий раз они приплыли к нему на остров тайно, никого не предупредив.

Жадность и любопытство одолело юных отпрысков шведского конунга, и они попали в западню:

Головы разом Отрезал детям, Ноги засунул Под мех кузнечный, А череп каждого, Кожу содравши, Оправил в серебро, Отправил Нидуду; Из глаз же их выделал Самоцветные камни, Послал их с умыслом Супруге Нидуда.

Правда, в то время изготавливать чаши из черепов было в обычае не только в Скандинавии, но и на Востоке. Например, в 1510 году персидский шах Исмаил, одолевший предводителя узбеков Шейбани-хана, велел сделать из черепа поверженного врага чашу и пил из нее вино в торжественных случаях.

Но то — символ одержанной победы, череп противника, а не ребенка. Что же касается самоцветов, в саге не упоминается, что это были за минералы. Но, судя по тому, что они были сделаны из глаз, скорее всего, подразумевался агат, из-за тех самых чередующихся концентрических полос, которые упоминались выше.

История нимфы

Жила в лесах Аркадии прекрасная нимфа Аметис (следует отметить, что формально нимфа Аметис не упоминается в мифах Древней Греции и Рима. Источником считается поэма L’Amethyste, ou les Amours de Bacchus et d’Amethyste («Аметист, или любовь Вакха и Аметист») французского поэта Р. Белло, жившего в XVI в. Из позднеантичных источников сохранилось произведение Нонна из Панополиса, поэта V в. н. э., где он передает легенду (Деяния Диониса XII, 380) о том, что Рея, мать олимпийских богов, вручила Дионису аметист. Прим. науч. ред.). Она выделялась среди подруг разве что глазами необычного фиалкового цвета. Целыми днями в белой короткой тунике и с легким изящным луком за плечами Аметис с подругами сопровождала на охоте свою повелительницу Артемиду.

Как-то в пылу погони за ланью Аметис подвернула ногу и отстала от подруг. Нимфа присела на камень перевести дух и вдруг услышала песню. Молодой голос пел о волшебных чарах вина: оно придает бодрость старикам, а молодых толкает на веселые глупости, заставляет кровь быстрее бежать по жилам и зажигает в глазах девушек веселые и озорные искорки.

На поляну вышел златокудрый юноша. На голове у него был венок из листьев плюща, в руках он держал высокий посох и наполненный жидкостью кувшин.

Не буду снова вдаваться в детали их разговора в частности и всей легенды в целом, но к Аметис вышел бог Дионис. Когда она это поняла, она побежала от него, как ошпаренная, но Дионис не унимался, Аметис звала на помощь… и помощь пришла: еще и еще раз она громко зовет на помощь, и вот, когда Дионис уже протянул к ней руки, Артемида услышала зов подруги и… превратила ее в статую из прозрачного сверкающего камня. Только прекрасные глаза выделялись темно-фиолетовым цветом, словно два окна, распахнутые в теплую южную ночь. Растерявшийся Дионис пытался оживить Аметис: он целовал ее в холодные губы, но от этого бездушный камень лишь изменил окраску. Прозрачная статуя приобрела густо-фиолетовый цвет, будто бог Дионис наполнил ее вином.

В бессильной ярости юноша ударил скульптуру посохом, и она разбилась на тысячи мелких осколков. Долго еще ночами виделись юному богу прекрасные глаза нимфы, которые напоминали любезный его сердцу спелый темный виноград. Раскаиваясь в содеянном, Дионис дал камню силу беречь людей от опьянения, а самоцвет в честь нимфы стал называться аметист.