«Ты зачем подрываешь мать-Украину?» Он создал для СССР самое страшное оружие в мире. Почему его имя забыли?

130 лет назад, 8 июля 1895 года, родился ученый Игорь Тамм. Его заслуги в изучении фундаментальных проблем элементарных частиц признаны всем научным сообществом, а одно из открытий принесло ему Нобелевскую премию. Вместе с тем он же создал самое разрушительное оружие СССР — водородную бомбу РДС-6с. «Лента.ру» рассказывает об ученом, жизнь которого, помимо формул и открытий, изобиловала ситуациями на грани жизни и смерти.

«Будем тебя убивать»

Летом 1920 года Игорю Тамму исполнилось двадцать пять. Шла Гражданская война. В ту пору он работал профессором физики в Одессе. Когда город заняли красные, Тамм заехал в соседнюю деревню узнать, сколько цыплят можно выменять на полдюжины серебряных ложек. И как раз в это время деревню заняла одна из махновских банд. Увидев на ученом городскую одежду, анархисты привели его к атаману. Атаман, крупный бородатый мужик в папахе, обвешанный пулеметными лентами и с парой ручных гранат на поясе, недобро посмотрел на интеллигентного мужчину, приняв его, по всей видимости, за большевистского агитатора. Диалог, состоявшийся между ними, приведен в книге ученого Уолтера Гратцера, которому в свое время об этом рассказывал сам Тамм.

Махновская банда

— Сукин ты сын, коммунистический агитатор, ты зачем подрываешь мать-Украину? Будем тебя убивать. — Вовсе нет, — ответил Тамм. — Я профессор Одесского университета и приехал сюда добыть хоть немного еды. — Брехня! — воскликнул атаман. — Какой такой ты профессор? — Я преподаю математику. — Математику? — переспросил атаман. — Тогда найди мне оценку приближения ряда Макларена первыми n-членами. Решишь — выйдешь на свободу, нет — расстреляю.

В вопросе о том, сколько двадцатипятилетнему Тамму потребовалось времени на решение задачи, мнения биографов расходятся. Гратцер пишет, что Тамм «с дрожащими руками и под дулом винтовки сумел-таки вывести решение и показал его атаману». В других источниках указано, что Тамму понадобилась ночь, карандаш и клочок бумаги. Как бы то ни было, он страшно удивился, услышав из уст неотесанного атамана задачу из области высшей математики.

По сведениям Гратцера, атаман удовлетворился ответом. Как вспоминал сам ученый, он лишь нащупал правильный путь решения, но довести вычисления до конца не смог. Однако этого вполне хватило, чтобы доказать, что он математик. Расстрел отменили, но отпускать его не собирались. Дело в том, что с 1919 года Махно сотрудничал с большевиками, а из-за того, что махновских банд было много, в них царили полный произвол и анархия.

Судя по всему, атаман передал Тамма большевикам в качестве военнопленного. Там чекисты идентифицировали его личность и отпустили наконец на свободу. Таких историй в жизни Тамма немало. Интересно, что официальная его биография выглядит слишком гладко — сплошные премии и карьерный рост. Без таких роковых шероховатостей, как вышеприведенная, жизнеописание его теряет всякий смысл и изюминку.

Противоборство двух начал

На раннем этапе жизни в душе Игоря Тамма боролись за первенство революция и наука. По деду Теодору Тамму он имел дворянское происхождение. Его отец Евгений Тамм — городской мелиоратор и электрификатор, участник строительства Транссиба, благодаря чему Игорь, рожденный в 1895-м, с младенчества путешествовал по родной стране — от Дальнего Востока до южных степей.

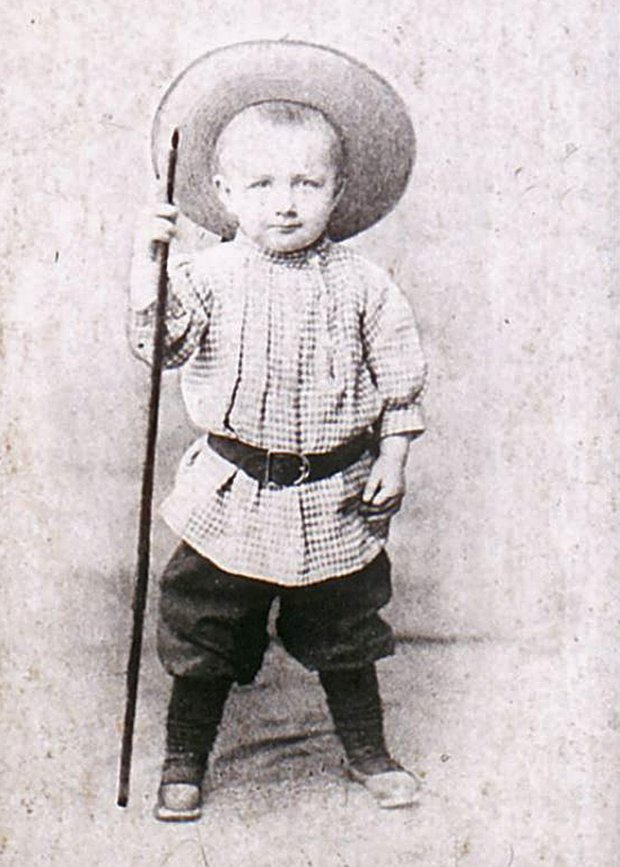

Игорь Тамм в три года

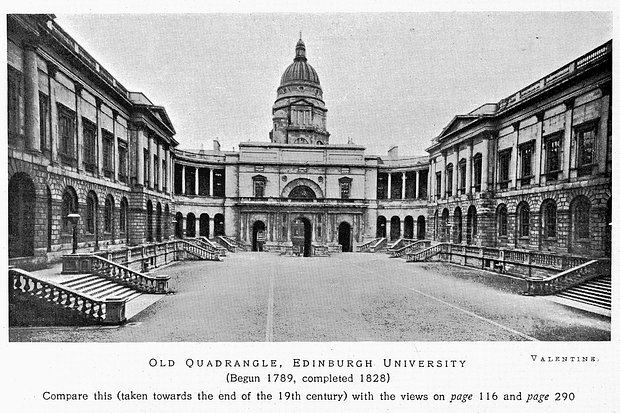

Когда Игорю было три года, молодая семья вернулась на родину предков — Украину. Детские впечатления мальчик получил в Елисаветграде (ныне Кировоград/Кропивницкий), где окончил гимназию. С легкостью овладел немецким, французским и английским, увлекался художественной литературой. Но в 1905 году всерьез увлекся марксизмом, из-за чего родители в 1913-м отправили его в Эдинбург, наивно полагая, что в Шотландии революционное учение не столь популярно, как в Российской империи. И просчитались: рабочий митинги и конспектирование «Капитала» было там общепринятой практикой, особенно в студенческой среде Эдинбургского университета, куда поступил Тамм.

Эдинбургский университет

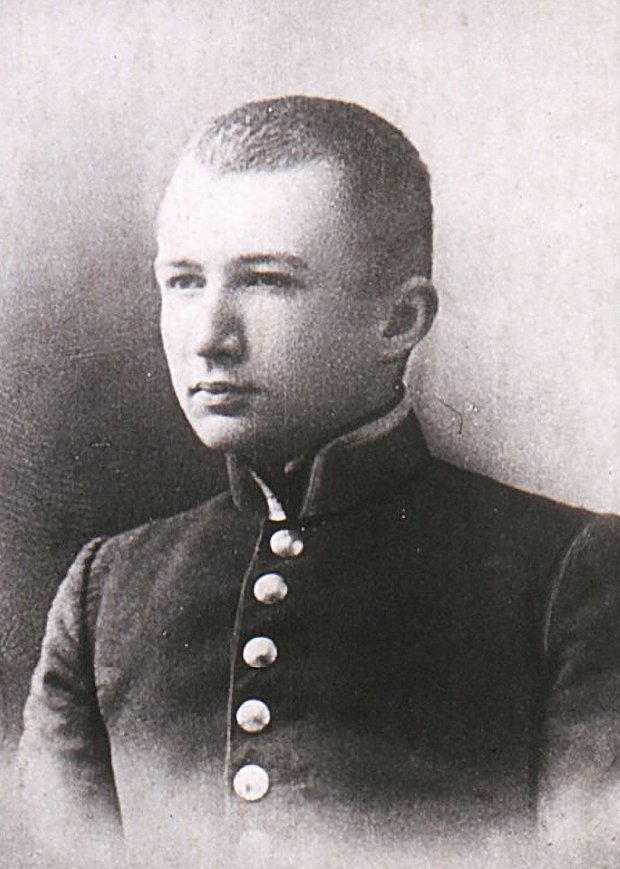

С началом Первой мировой Игорь Тамм вернулся из-за границы на родину и поступил на физико-математический факультет Московского университета. У революции социально-политической появился конкурент в виде революции научной. К тому же Тамма в годы войны захлестнули патриотические чувства. Учеба шла с перерывами. Весной 1915-го Игорь Тамм отправился добровольцем на фронт в качестве санитара, в 1916-м пытался поступить в военное училище, но не прошел медкомиссию, — наука не потеряла великого ученого. Весной 1917-го в качестве члена фракции меньшевиков-интернационалистов вел агитацию в родном Елисаветграде.

В июле 1917 года делегат Елисаветградского исполкома Игорь Тамм участвовал в I Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов в Петрограде.

Группа делегатов I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов в зале заседаний. Петроград, июнь-июль 1917 года

В 1918-м некоторое время, вплоть до прихода немецкой армии, работал в Киеве инструктором Центрального бюро профсоюзов. Многие биографы задаются вопросом, когда молодой Тамм успевал учиться при столь кипучей деятельности, далекой от физики. Однако 31 октября 1918 года, с успехом сдав выпускные экзамены и получив диплом первой степени, он остался при университете для подготовки к профессорскому званию.

И все-таки период с 1918 по 1922 оказался для него весьма неспокойным. Работа в Таврическом университете, затем — Одесский политех и параллельная служба в лаборатории радиотелеграфного завода. Эпизод с атаманом-математиком, едва не стоивший ему жизни. Судьбоносное знакомство с радиофизиком Леонидом Мандельштамом в чаду революционной Украины. Только в 1922-м, решив, что приключений с него хватит, Игорь Тамм приехал в Москву, чтобы там закрепиться.

Игорь Тамм

За экспериментальными и несколько сумбурными двадцатыми последовали кроваво-стальные тридцатые. И хорошо еще, что Тамм оставил политику. Теперь его больше увлекают вопросы квантовой механики, теории относительности, взаимодействия света и вещества. Но уберегло ли это его от новых вызовов истории?

«На пароходе я научился есть арбузы»

В период НЭПа, продолжавшийся с 1921 по 1929, Игорь Тамм сделал без преувеличения головокружительную карьеру. Занялся исследованиями, зарекомендовал себя как как одного из лучших физиков-теоретиков.

Его работа «Электродинамика анизотропной среды в специальной теории относительности» привлекла внимание голландского физика Пауля Эренфеста, а от него по сарафанному радио весть о советском гении разлетелась по физическим лабораториям разных стран.

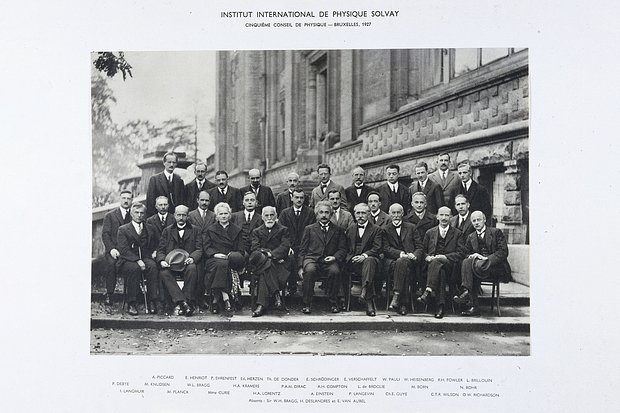

Если не вдаваться в подробности, речь шла о грядущих открытиях, которые перевернут жизнь человечества во второй половине ХХ века. Тамм подружился с лучшими мировыми учеными своего времени — Нильсом Бором, Эрвином Шредингером, Полем Дираком. Трогательная переписка с Дираком составила часть эпистолярного наследия Тамма.

Пятый Сольвеевский конгресс. Поль Дирак слева от Эйнштейна во втором ряду

Я выполнил Ваши инструкции о купании в Волге. В основном была хорошая погода, только в Саратове весь день лил дождь, что бывает редко в той местности. На пароходе я научился есть арбузы и очень полюбил их. Я никогда не видел их раньше. Забыл написать выше: первое, что я съел в Ленинграде, была икра Поль Дирак из переписки с Игорем Таммом

Пока Дирак ел арбузы в Саратове, Тамм был в командировке в Кембридже, где словосочетание «русский/советский ученый» много значило, ведь там с 1921 по 1934 год в личной лаборатории совместно с Эрнестом Резерфордом работал Петр Капица. Помимо Великобритании, Тамм побывал в Голландии и Германии.

К 1934 году что-то в мире, в том числе в Советской России, изменилось. Капицу срочно отозвали на родину. У многих ученых прервались заграничные командировки. Правительства стран и формирующихся блоков становились все подозрительнее друг к другу, разговоры о грядущей мировой войне стали нормой. Одновременно СССР захлестнула череда политических процессов, связанных с борьбой Сталина за единоличную власть. Строительство социализма в отдельно взятой стране вместо идей мировой революции было связано с консервацией отечественной науки. Хватит нашим светилам работать за рубежом, пусть даже в Кембридже, — нужно создавать свой «Кембридж».

В 1934-м возник Физический институт ФИАН, откуда впоследствии выйдут многие участники атомного проекта СССР. Игорь Тамм был как раз из этой плеяды. Но пока нужно было пережить вторую половину 1930-х, особенно годы Большого террора, 1937-1938-й.

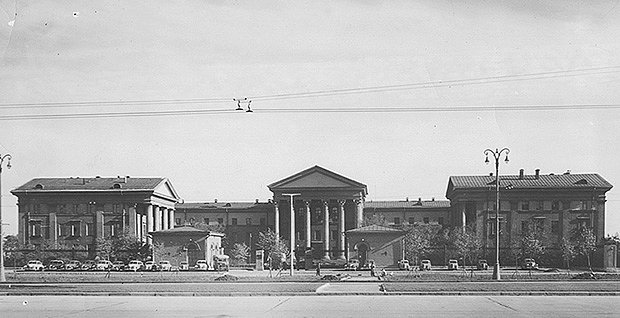

Здание ФИАН

Тамм, как лучший из лучших, получил большую власть. С 1930 по 1937 он возглавлял кафедру теоретической физики МГУ. С момента основания ФИАНа заведовал отделом теоретической физики. За такими людьми чекисты следили особенно пристально. На волне разоблачения троцкистско-зиновьевского блока полетели многие головы. Были расстреляны коллеги Тамма — Борис Гессен, Семен Шубин. Репрессии коснулись и семьи самого Игоря Евгеньевича: его младшего брата, инженера-химика Леонида Тамма, на десять лет сослали в лагеря, где он бесследно пропал.

Меч судьбы оказался в опасной близости от шеи самого Игоря Тамма. Меньшевистское прошлое, брат в числе «врагов народа»... Ученый некоторое время был под подозрением, потом опасность миновала. Снова Тамму повезло, но если в 1920-м было хотя бы понятно, что его спасло — абсурдная встреча с атаманом-математиком, то тут все было слишком страшно и непонятно.

«Нездоровая общественная обстановка»

Перегибы Большого террора списали на нездоровую инициативность генерального комиссара госбезопасности Николая Ежова, которого в 1938-м сняли с должности, в 1939-м арестовали и в 1940-м расстреляли. На его место в 1938 году пришел Лаврентий Берия, ознаменовав начало послаблений, амнистий, своего рода «маленькой оттепели». Символично, что именно он с 1942-го будет курировать работы по атомному проекту.

Никита Хрущев, Иосиф Сталин, Георгий Маленков, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов направляются на Красную площадь на парад физкультурников

А пока в мае 1938-го на заседании Ученого совета ФИАН отметили «нездоровую общественную обстановку», расформировали теоретический отдел и распределили теоретиков по экспериментальным лабораториям. В отношении ученых террор прекратился.

Теоретический отдел ФИАН восстановили только в конце 1943-го, и снова его возглавил Игорь Тамм. Известно, что неформально коллеги по отделу, разбросанные по лабораториям, продолжали поддерживать связь, и главным в этом сообществе тоже был Тамм. Получается, что он был и формальным, и неформальным лидером.

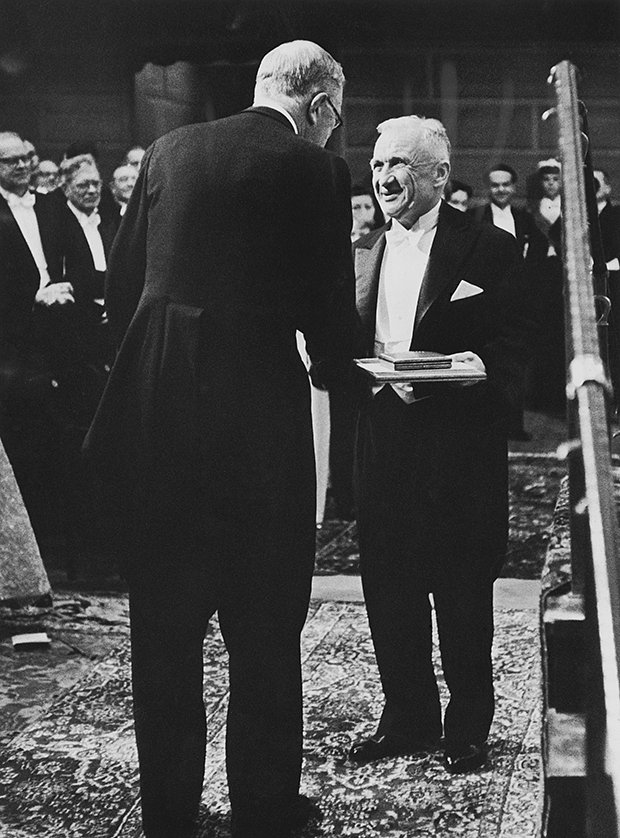

В годы террора Игорь Тамм, Илья Франк и Павел Черенков сделали открытие, которое в 1958-м принесет им Нобелевскую премию.

Это так называемый эффект Вавилова — Черенкова. Чтобы понять этот эффект, нужно представить электрон, который мчится сквозь воду быстрее, чем свет в этой среде. Он будто бы обгоняет собственное излучение, создавая световой бум — эффект, аналогичный звуковому удару сверхзвукового самолета. Теория Тамма не только объяснила это явление, но и стала важным инструментом в экспериментальной физике, позволяющим определять скорость частиц.

Игорь Тамм получает Нобелевскую премию

В 1946 году Тамм возглавил кафедру теоретической физики Московского механического института (ныне МИФИ), считающуюся настоящей кузницей нобелевских лауреатов. Помимо Тамма, Черенкова и Франка стоит отметить Николая Басова — создателя первого в мире квантового генератора (мазера).

Работа над атомным проектом

С 1950 по 1953 года Игорь Тамм безвылазно провел в закрытом и засекреченном городе Арзамас-16 (нынешний Саров), где создавалось ядерное оружие.

Город Саров (Арзамас-16)

Он возглавил группу, в которую среди прочих вошел самый молодой академик в истории АН СССР Андрей Сахаров. Совместно с Сахаровым они работали над созданием термоядерной бомбы РДС-6с. Биографы отмечают, что вся ответственность лежала на Тамме, и Сахаров, несмотря на гениальность своих идей, некоторые тезисы излагал путанно, из-за чего их приходилось переводить на понятный руководству и коллегам язык.

Тамм отлично справлялся с ролью переводчика, что также характеризует его как коммуникатора — человека, способного находить общий язык с самыми разными людьми, начиная с «визионеров от науки» и заканчивая партийными функционерами, изъясняющимися пропагандистскими клише. Возможно, общественная и политическая жизнь пролегала как раз в зазоре между этими крайностями, и излучение, создававшееся напряжением между двумя началами — «абсолютной свободой физика-ядерщика» и делом политической важности, от которого зависит судьба мира, — было сутью того времени.

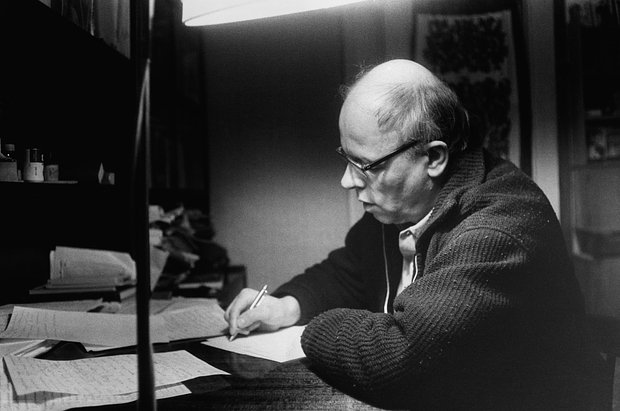

Андрей Сахаров, 1974 год

Результатом сотрудничества ученых стала первая в мире водородная бомба РДС-6с. На этот раз СССР одержал победу в гонке.

Ядерная бомба выделяет энергию за счет деления тяжелых ядер, а в основе работы водородной (или термоядерной) бомбы, наоборот, реакция слияния легких ядер в более тяжелое, в результате которой выделяется еще больше энергии. В теории такая бомба не оставляет радиоактивного загрязнения, но для начала реакции все равно вызывается взрыв ядерной бомбы. К тому же водородную бомбу можно создать сколь угодно разрушительной, и ее мощность может достигать мегатонн — к примеру, советская «царь-бомба» обладала мощностью в 58,6 мегатонны (в 3,3 тысячи раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму).

Испытание РДС-6с на Семипалатинском полигоне в 1953-м показало, что Союз первым в мире создал компактное термоядерное оружие огромной разрушительной мощности. К тому времени США успели испытать лишь термоядерное устройство размером с трехэтажный дом. А РДС-6с помещалась в бомбардировщик Ту-16 с дальностью полета почти 6 тысяч километров.

Добро любит тишину

1960-х Сахаров станет иконой диссидентского движения. Игорь Тамм останется при своем — его давно не интересует политика, только наука. Хотя и это не совсем верно, ведь он в свое время подписал «Письмо трехсот» против академика Лысенко. А в 1960-х стал активистом Пагуошского движения ученых, направленного на контроль над вооружением, ядерное нераспространение и международную безопасность.

В 1966 году Тамм вместе с двадцатью пятью другими учеными подписал письмо Брежневу против реабилитации Сталина. Аполитичным человеком назвать его точно было нельзя. Андрей Сахаров вспоминал мнение Тамма о советских руководителях:

Хрущев ему нравится и, конечно, он не Сталин, но лучше, если бы он отличался от Сталина еще больше

Сахаров оставил одни из самых интересных воспоминаний о Тамме. Вот еще несколько штрихов к портрету героя.

«Большую часть жизни Игорь Евгеньевич очень нуждался в деньгах. Некий достаток возник, когда он получил Сталинскую премию [за разработку РДС-6с]. Но часть из нее он сразу же выделил на помощь нуждающимся талантливым людям; он попросил найти таких и связать его с ними, но эти люди не знали, откуда они получают деньги. Мне очень стыдно, что мне не пришло в голову то же самое или что-нибудь аналогичное (о поступке И. Е., вернее, о нескольких таких поступках, я узнал лишь после его смерти)», — вспоминал Андрей Сахаров.

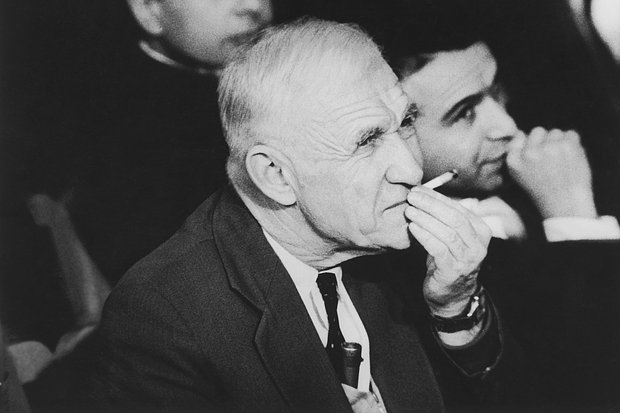

Академики Тамм и Курчатов

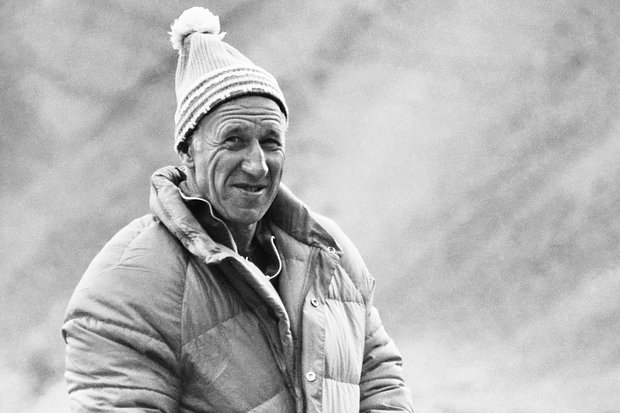

Еще один интересный факт, следующий из воспоминаний Сахарова. Игорь Тамм никогда не был ученым сухарем. Любил шахматы и их вариации, заразил коллег любовью к китайской игре го. Он был и довольно рисковым человеком. С 1926 года увлекся альпинизмом и ходил в горы до семидесятилетнего возраста. По примеру отца сын его Евгений также стал заядлым альпинистом, по поводу чего Игорь Евгеньевич сокрушался.

От Игоря Тамма мы узнали о первом восхождении на Эверест в 1953 году Хиллари и Тенцинга. Я вспоминаю об этом сегодня, когда на Эверест поднялись участники советской экспедиции, возглавлявшейся его сыном Женей. Тогда Игорь Евгеньевич говорил, что он часто клянет себя, что пристрастил сына к альпинизму — захватывающему, но очень опасному увлечению Андрей Сахаров сборник «Воспоминания о И. Е. Тамме», 1995 год

Евгений Тамм

Жизнь же продолжала испытывать Игоря Тамма на прочность. И снова мы узнаем об этом из воспоминаний Сахарова.

«Я вспомнил тут, как Павлик [водитель Тамма] однажды спас жизнь Игорю Евгеньевичу и мне. Из встречного потока навстречу нам неожиданно выскочил на огромной скорости военный грузовик (он пошел на обгон на узкой кривой улице, огибавшей церковь). Павлик с мгновенной реакцией бывшего танкиста сумел выскочить на тротуар между редкими, к счастью, прохожими и тем избежал неизбежного лобового столкновения. К сожалению, Павлик потом спился и был переведен на работу машиниста маневренного паровоза», — вспоминал Сахаров.

Как свидетельствует народная мудрость, кому суждено сгореть, тот не утонет. Это как раз про Тамма. Ни атаманский маузер, ни винтовки расстрельной команды, ни горные высоты, ни автокатастрофы не убили его. Подвело здоровье.

Игорь Тамм, 1963 год

Во второй половине 1960-х врачи диагностировали у него болезнь Шарко, паралич дыхательной системы. Это сильно ограничило ученого, приковав его к аппарату искусственного дыхания. Для человека, подобного сгустку плазмы (символично, что он вместе с Сахаровым разработал принципы удержания плазмы в токамаке), о котором в стенах института ходила присказка «Разве можно представить такое — Игорь Тамм в состоянии покоя?», это было невыносимо. Однако же он до последнего следил за новостями мировой науки.

Смерть одержала победу 12 апреля 1971 года, в день десятилетия первого полета человека в космос. В этом нет прямой связи, однако некий символизм можно углядеть. Игорь Тамм в теоретической физике — как Гагарин в космосе — стал одним из ярчайших символов космической и ядерной эпохи, когда казалось, что для человека нет ничего невозможного ни на Земле, ни на других планетах. И, возможно, это правда, только, как говорил еще один великий коллега Тамма Игорь Курчатов, «хороша наука физика, да жизнь коротка».

И все-таки Игорь Тамм прожил 75 лет, отдав более полувека науке, что не так уж мало, учитывая его достижения и значение его открытий для страны и мира.

***

На этой трагичной и официальной ноте повествование можно было бы завершить, если бы не один интересный факт. Параллельно жизни Игоря Тамма протекала жизнь андеграундного скульптора и художника Вадима Сидура. Казалось бы, более несхожих фигур трудно отыскать. Но парадоксы XX века сводят воедино самые разные судьбы. Вадим Сидур долгое время был обычным советским художником, но ужасы Великой Отечественной, где он воевал и был тяжело ранен, и другие переживания сделали из него самобытного скульптора-авангардиста, основателя течения «Гроб-арт». Интересно, что домашняя студия лидера «Гражданской обороны» Егора Летова называлась «Гроб-records», и сам он почитал творчество Сидура, о чем говорил в своих интервью.

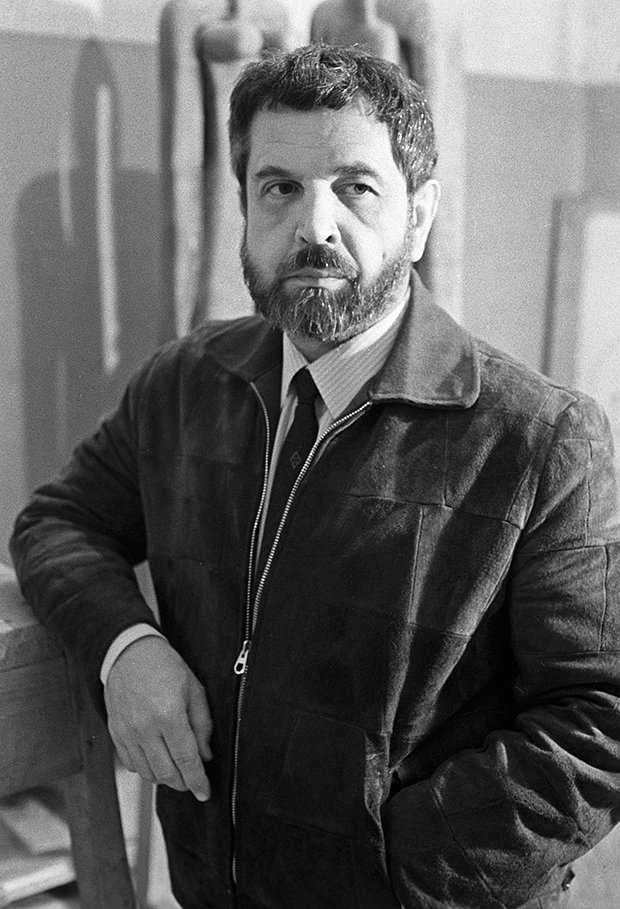

Скульптор Вадим Сидур

В своем творчестве Вадим Сидур отразил неприятие военных конфликтов, ядерного оружия и мировых катастроф. Невозможно спокойно смотреть на его работы «Треблинка», «Взывающий», «Формула скорби», «Погибшим от насилия». Что-то роднит его работы с наследием швейцарского скульптора Альберто Джакометти, который исследовал те же темы.

Но при чем здесь Тамм? Дело в том, что Вадим Сидур, чтобы зарабатывать на жизнь, брал официальные заказы. Как правило, это надгробные памятники для известных людей. Наследники Тамма были в числе клиентов Сидура. Некоторую оторопь вызывает тот факт, что Вадим Сидур создал модель надгробного памятника академику Игорю Тамму еще в 1969 году, когда ученый еще был жив, но прикован к дыхательному аппарату.

Сидур никогда не воспринимал такие заказы как халтуру и, по словам его жены, вкладывал в них всю душу.

Для Димы важно, чтобы на могиле уважаемого человека стояла красивая и отличная скульптура, а не то, что покойный был выдающийся физик, бодрый человек, альпинист, спортсмен и Нобелевский лауреат. Тем более раз он такой хороший человек, ему надо поставить хорошую вещь. Кладбище — грустное место, а для Диминых вещей главной идеей является скорбь и память о потерянном человеке, каким бы он ни был великим Юлия Нельская-Сидур жена Вадима Сидура

Сидур создал гранитный памятник академику Тамму. Он изображает условную фигуру человека во весь рост со сквозным проемом в области груди. Голова человека склонена к правому высоко поднятому плечу, правая рука с большой ладонью и широко расставленными пальцами лежит на опущенном левом плече, левая вытянутая рука опущена вниз.

Модель надгробного памятника академику Игорю Тамму, автор Вадим Сидур

Скульптуру можно по-разному интерпретировать, но она явно оставляет более сильное впечатление, чем стандартный памятник, и еще раз напоминает о нерядовом характере ученого. Вадим Сидур тяжело болел с начала 1960-х и пережил Тамма всего на 15 лет. И тот, и другой унесли с собой в могилу часть грандиозной и парадоксальной эпохи, оставив после себя долгую и благодарную память.