Яков Миркин - о том, как жить с цензурой

Как жить с цензурой? Как быть, когда на каждой книге, на каждой статье должна стоять печать: "Дозволено", и заранее известно, что чиновники - такова их природа - будут сто раз перестраховываться, чтобы, не дай бог, не попасть самим под колесо? Не сесть на гауптвахту (в старой России), не быть уволенными или даже не попасть под суд?

Родословная цензуры - от Киевской Руси ("список отреченных книг"). XVIII-XX века - крепость цензуры растет. Под закат царствования Николая I, в начале 1850-х "расплодилось свыше двадцати различных специальных цензур всевозможных ведомств" (Энгельгардт. Очерк истории русской цензуры). Цензурный устав 1804 г. - 47 статей, 1826 г. - 230 статей. В последней четверти XIX в. ежегодно рассылались десятки запретительных циркуляров. В 1865-1880 гг. приостановлено 52 издания, в 1872-1879 гг. - 60 запрещений розничной продажи. За 80 лет (1825-1904 гг.) цензурой отдано под нож 248 названий книг. Реальных запретов было в десятки раз больше (Добровольский. Запрещенная книга в России).

Все это, конечно, детский лепет в сравнении с тем, как цензура развернулась в XX веке. В 1938 г. в СССР цензуре подверглись 8,6 тыс. газет, 1,8 тыс. журналов, 40 тыс. книг тиражом почти 700 млн экз., 74 радиостанции, 70 тыс. библиотек (Горяева. Политическая цензура в СССР).

"Число только русских изданий, прошедших официальную советскую цензуру и впоследствии уничтоженных, превышает, по нашим подсчетам, 100 тыс. названий... Тираж конфискованных дореволюционных книг редко превышал... 1200 экземпляров: таким образом, уничтожению подверглось примерно 250-260 тыс. книг. Если учесть, что тиражи таких книг в советское время колебались от 5000 до 50 000 экз. ...и принять за основу средний, то мы получим устрашающую цифру, ...превышающую миллиард экземпляров" (Блюм. Запрещенные книги).

Жесткость цензуры циклична. Пики цензуры хорошо известны. Их даже называют "цензурным террором". Это время Николая I, 1858, 1862, 1868, 1872 гг. при Александре II, начало 1920-х гг., 1930-е гг. (Энгельгардт). До середины 1980-х - постоянно жесткая цензура, схватывающая любое публичное сообщение до - и после - его появления.

На пиках цензуры - максимум контроля, наказаний и тотальный страх "как бы чего не вышло". А может выйти все что угодно.

При Павле I, в 90-х гг. XVIII в., на ввозе "задерживались все книги, где рассказывалось о любовных похождениях королей и принцев, нельзя было хвалить "просвещение века", мечтать о "золотом веке", говорить, что все люди - и государь, и нищий - братья". "18 апреля 1800 г. совершенно был запрещен ввоз в Россию иностранных книг" (Энгельгардт).

1826 г. "Кто бы подумал, что для помещения известия о граде, засухе, урагане должно быть позволение министерства внутренних дел"! "Один писатель при взгляде на гранитные колоссальные колонны Исаакиевского храма восклицает: "Это, кажется, столпы могущества России!" Цензура вымарала с замечанием, что столпы России суть министры" (Булгарин Ф. О цензуре в России).

1835 г. В статье "одна святая названа "представительницею слабого пола". Цензору от министра - строгий выговор (Никитенко. Дневник).

1843 г. Приказ - о борьбе с французскими романами (он много раз повторен). В Париже - всегда вредные идеи!

1852-1853 гг. "Цензор Елагин не пропустил в одной географической статье места, где говорится, что в Сибири ездят на собаках. Он мотивировал свое запрещение необходимостью, чтобы это известие получило подтверждение со стороны министерства внутренних дел". "Цензор Ахматов остановил печатание одной арифметики, потому что между цифрами какой-то задачи помещен ряд точек. Он подозревает здесь какой-то умысел составителя арифметики" (Никитенко. Дневник).

Можно посмеиваться, но это реальные люди, реальные истории их жизней, то, на что тратилось их уникальное, судьбою данное время. И по любому пустяку - наверх. Все ждут высочайшего решения.

Цензура достигла высшей стадии развития в конце 1920-х - 1940-х. Она превратилась в отрасль национального масштаба, во "всевидящее око", в фабрику "не пустить, предотвратить, выполоть и, в конце концов, если недосмотрели, - уничтожить".

Людей и их книги перечеркивали в "промышленных масштабах". У цензуры была развернутая структура. В литературе: а) редакции изданий, б) творческие союзы, в) Главлит, г) "Политконтроль" в системе госбезопасности. Кадры? В 1939 г. - "119 Главлитов, обл. и крайлитов. Общая численность - 6027 работников, в том числе по Центральному аппарату Главлита РСФСР 356 единиц". В Москве - 216 сотрудников, в Ленинграде - 171. Мало? Была еще "целая армия надзирателей": "многочисленные внештатные сотрудники... военные цензоры... сотрудники госбезопасности, "курировавшие" печать, работники "доэфирного контроля"... сотрудники спецхранов... и "первых отделов"... реальное число их не поддается учету и должно быть увеличено минимум в десять раз по сравнению с цифрой, приведенной выше" (Блюм. Советская цензура).

Возьмем только один год. "В 1938 г. репрессиям подверглись 1606 авторов, изъято 4966 наименований книг (10 375 706 экз.), более 220 тыс. плакатов" (Блюм). Массовые изъятия из библиотек делались большими набегами. Февраль 1937 г., отчет Ленинградского Политико-Просветительного института им. Крупской: "Проверены библиотеки в 84 районах, просмотрен фонд 5.100.000 экземпляров 2660 библиотек. Изъято 36 647 книг" (Блюм).

Мы хорошо знаем вычеркнутые имена. Бабель, Гумилев, Мандельштам, Нарбут, Корнилов, Олейников, Пильняк, Хармс и тысячи других звезд, больших и малых. "Моя поломанная жизнь - только мелочь и закономерность. Как когда падает огромная книга - одна песчинка, увлеченная ею, - незаметна". Это Ольга Берггольц, 6 октября 1937 г. (Берггольц. Мой дневник). Она арестовывалась, запрещалась, но чудом вместе со своими книгами выжила.

А если человек за рубежом? Иван Бунин. Гослит: "Изъять все произведения, вышедшие после 1917 года". Почему? "Политически инертен, но сочувствует политической платформе кадетов и принадлежит к группе наиболее враждебных нам эмигрантов" (Блюм. Запрещенные книги).

Аркадий Аверченко, Марк Алданов, Тэффи (гриф "Художественная литература. Белогвардейская"), Евгений Замятин ("роман "Мы" - злобный памфлет на Советское государство"), Саша Черный... список длинный, как дорога в Париж (Блюм. Запрещенные книги).

Чем прогневал цензоров Чехов? У него письма с неприличностями! 500 купюр в письмах Чехова в собрании сочинений! За что режем Лермонтова? За юношеские стихи! "Переиздание "Собрания сочинений" может быть разрешено при условии изъятия порнографических стихотворений" (Блюм. Запрещенные книги). В чем вина Маяковского? Инструкция 1930 г. для библиотек: "изъять все, написанное Маяковским для детей - как непонятное, идеологически неприемлемое" (Блюм. Советская цензура).

Чудесная книга Маршака "Сказки, песни, загадки" с иллюстрациями Лебедева, 1935 г. Запрещена! "Автор редакционной статьи в "Правде" 1 марта 1936 г. под названием "О художниках-пачкунах" возмущен "мрачным разгулом уродливой фантазии Лебедева" (Блюм. Запрещенные книги).

Усталость, боль на сердце охватывают, когда читаешь все это. Кого мы еще потеряли? Какие рукописи так и не нашлись? Какие пьесы никогда не будут сыграны?

Эти вопросы можно задавать бесконечно, развертывая списки утраченного и понимая, что каждый день, каждый век - это поиск обществом золотой середины между свободой и контролем. Тяжелыми были уроки двух последних веков. Из анекдотов в трагедии - самые короткие пути.

Что делать? Когда много драм - пытаться смеяться. Когда сложно - делать "хорошее лицо". А себе что сказать? А вот что:

Оправдаться есть возможность,Да не спросят - вот беда!Осторожность!Осторожность!Осторожность, господа!

Спасибо г-ну Некрасову за подсказку!

Акцент

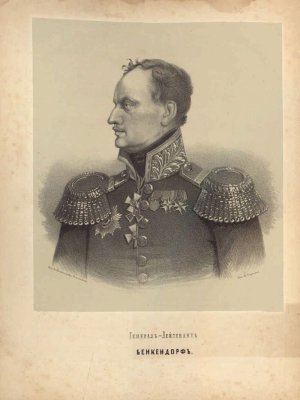

Будем помнить Цензоров с большой буквы. Они охраняли, развивали, были в помощь, когда трудно. Крупные личности в большой культуре. Люди с сердцем. Тайный советник Федор Тютчев, всем известный поэт. Александр Никитенко, литератор, насмешливый ум (три тома дневников).

Будем помнить тех, кто, следуя собственным убеждениям, искал общественной пользы в том, что делает. Евгений Феоктистов (о нем много споров). Вот что он написал (конец XIX века): "Моей заслугой следует считать, что в течение всего времени, когда я заведовал Главным управлением печати, ни разу не обнаруживалось попытки наложить руку на действительно серьезную книгу, если даже шла она вразрез с господствующим направлением. В этом отношении свобода печатного слова не только не подвергалась при мне стеснениям, но, смею думать, даже несколько выиграла сравнительно с тем, что было прежде". Эти слова должны были бы стать краеугольным камнем цензуры.