ЦРУ заподозрило, что с русским рефрижератором что-то не так. Разведчики ГРУ были близки к провалу

Эта сложнейшая спецоперация радиоразведки ГРУ продлилась четверть века. Еще в далеком 1930 году нарком по военным и морским делам СССР Климент Ворошилов издал директиву, в которой предписывал Разведуправлению Красной Армии «принять срочные меры к организации радиосвязи со всеми важнейшими пунктами на Западе и Востоке». Конечно же, речь шла о закрытой, секретной, так называемой, агентурной связи.

Разведуправление выполнило директиву наркома. Двухсторонняя агентурная связь была установлена с Берлином, Кабулом и даже Шанхаем. Но американский континент оставался для разведчиков глухим и недосягаемым. в В этом повинна была не только разведслужба. Здесь был целый комплекс проблем.

В спецархиве ГРУ сохранился отчет радистов, которые в 1931 году на коротковолновой радиостанции старались установить связь с США. Что же в итоге? В итоге - неудача.

В документах так и записано: «попытка установления связи, находившейся на Американском континенте, с использованием несовершенной техники, при отсутствии прогнозирования состояния ионосферы и опыта работы, успехом не увенчалась».

Однако годы шли. В 1936-ом началась гражданская война в Испании. В 1939-ом вооруженный конфликт на Халхин-Голе. 1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу. А Разведуправление так и не смогло решить одну из кардинальных задач - установление связи с американским континентом.

Аналитики, разумеется, пытались просчитать, как поведут себя Соединенные Штаты, если Германия нападет на Советский Союз? Возможно, выступят на стороне Советского Союза, а если?.. К этому «если» и должна быть готова советская разведка. Но готовность — это, прежде всего, связь. Однако устойчивой агентурной связи с США по-прежнему не было.

Сработать под радиста испанского теплохода

…В ноябре 1939 года по приказу начальника отдела радиосвязи Разведуправления Ивана Артемьева воентехник второго ранга Олег Туторский собрал передатчик для связи с Америкой. Он предлагал опробовать связь «под крышей» радиолюбителя.

Предложение Туторского понравилось руководству, и ему приказали немедля приступить к работе. Приемник он собрал, но уже первые часы работы вызвали искреннее огорчение. Работать было не с кем. В Европе шла война, и на любительских диапазонах царила мертвая тишина. Так продолжалось несколько дней.

Однажды мелькнула мысль: а что, если выйти на береговые станции США? Но как это сделать? Как заставить их ответить?

Вот тут и помог боевой опыт. Во время войны в Испании Туторский изучил тонкости радиосвязи торгового флота и немало «общался» с торговыми судами из Картахены.

Теперь он решил сработать под радиста испанского теплохода «Кабо-де-Санто Томе». Правда, к тому времени судно лежало на дне моря, потомленное фашистами, но это было неважно.

В эфире Олег «нащупал» береговые американские станции под кодовыми названиями «WCC» и «WSL». Туторский настроил передатчик на соответствующую высоту в морском диапазоне и позывными испанского теплохода вызвал радиостанцию «WCC». Тут же последовал кодовый ответ: «Мой позывной…» И далее: «Слышу вас хорошо, что имеется для меня?»

Теперь о результатах работы следовало доложить начальству. Что и было сделано. В конце января 1940 года состоялось решение о командировке Олега Туторского в Соединенные Штаты. Задача: наладить агентурную радиосвязь «США-Центр».

«Гремит» в эфире передатчик

В октябре 1940 года Туторский прибыл в Нью-Йорк. Вскоре Олегу Григорьевичу привезли три больших сундука с радиоаппаратурой, деталями, лампами. Началась работа…

Детали пошли на сборку передатчика. Приемник приобрели через "Амторг", установили на крыше антенну. Она не вызывала никаких вопросов, так как антенны здесь были почти на каждом доме.

Радиостанция была практически готова, но запустить ее пока не удавалось. В здании консульства, как и в большинстве старых зданий Манхэттена в Нью-Йорке, не было переменного тока, а только постоянный. Для станции нужен был преобразователь или хотя бы мотор-генератор.

Достали мотор. Но он создавал сильные помехи. Пришлось повозиться, чтобы убрать помехи.

Дело оставалось за питанием к передатчику. Нужен был генератор переменного тока мощностью один киловатт. Изучили каталоги, заказали. Неудача. После опробования мотора сожгли пробки на всем этаже.

Снова уселись за каталог, докупили нужные устройства, запустили мотор. Вроде бы все получилось.

Доложили в Центр по телеграфу о готовности к работе. В назначенный день Туторский включил станцию и услышал, как «гремит» в эфире передатчик московского центра.

Он передает телеграмму, получает подтверждение. На календаре 12 января 1941 года. Первый сеанс спецрадиосвязи с американским континентом.

Таким образом, воентехник Олег Туторский свою задачу выполнил. Впрочем, ГРУ было над чем задуматься.

Если в Москве, на центральном приемном центре стояли мощные ромбические антенны, с острой направленностью на Нью-Йорк, то ничего подобного не было, к примеру, во Львове, где по расчетным данным специалистов Разведуправления должен находиться оптимальный пункт приема «американского» сигнала.

По итогам экспериментов был сделан неутешительный вывод: устойчивой связи с США пока установить не удалось. Нужны были не кратковременные сеансы, зависящие от мастерства оператора, погодных условий, времени суток, а постоянный, стабильный радиомост.

Проверить работу в реальных условиях

Эту проблему помогло бы решить появление новой, современной, мощной радиостанции. Военные ученые постоянно работали над ее созданием. Но задача была сложнейшая, и на ее решение ушли годы.

В 1955 году станция появилась на свет. Ей присвоили псевдоним «Стрела».

Поступил приказ: проверить работу станции в реальных условиях на маршрутах Москва-США. Разведчиков-радистов, которым предстояло провести эксперимент, решили разместить на советском судне-рефрижераторе «Яна». Построенное в ФРГ, осенью 1955 года оно отправлялось в плаванье из Калининграда в порт приписки Владивосток.

Капитан судна был в общих чертах ознакомлен с задачами разведчиков. Всего в штат судна было зачислено пятеро представителей ГРУ. Все они легендировались под радистов-стажеров. Таким образом, на сравнительно небольшом корабле оказалось семь радистов - начальник судовой станции, его оператор и пять стажеров.

Этот факт вызывал настороженность местных портовых властей, и представителей спецслужб, стран, куда заходило судно. Тем более что возраст радистов оказался весьма далеким от стажерского. Всем им было за тридцать лет.

Разумеется, новая суперсовременная станция агентурной связи являлась сверхсекретным объектом. Хранили ее в капитанской каюте, в сейфе, ключи от которого находились только у капитана.

Когда «Яна» достигла Панамского канала, произошла первая встреча с американцами. Несколько часов самолеты и вертолеты США на бреющем полете облетали корабль, фотографировали судно.

А утром их ждал сюрприз

Перед заходом в порт Гонолулу, вечером разведчики-радисты свернули рацию и уложили ее в сейф. Американцы, судя по всему, не поверили легенде о «перезрелых» стажерах. Выглянув в иллюминатор, разведчики увидел несколько катеров по бортам судна и вооруженных людей. На борт корабля ворвалось тридцать агентов.

О том, что было дальше поведал участник плавания Иван Журавлев: «Американцы, по сути оккупировав судно, запретили всем, кроме капитана, выходить из кают.

После обеда ко мне в каюту зашел капитан, быстро передал ключ от сейфа и сообщил, что црушники требуют вскрыть сейф для досмотра. Он, ссылаясь на дипломатическую неприкосновенность, противился этому. Американцы пригрозили, что будут вынуждены насильно отобрать ключи.

Как рассказал позже капитан, он потребовал от агентов связать его с советским консульством. Переговорив по рации со своим руководством, вооруженный отряд покинул корабль».

В походе вместе с «Яной» шел рыболовный траулер и плавучий док. Они были отбуксированы в порт.

Вечером капитан срочно пригласил в свою каюту «стажеров». Он рассказал, что радист траулера, в нарушение всех правил, вышел в эфир и сообщил, что из разговоров американцев стало ясно: руководство недовольно результатами обыска, отряду приказано вернуться на судно, сделать тщательный досмотр и, если будет необходимость, взломать капитанский сейф.

Ситуация складывалась критическая. В руки ЦРУ могли попасть секретные шифры и агентурная станция «Стрела». Капитан посоветовал разведчикам уничтожить рацию и сжечь документы.

Это было трудное решение. Однако документы сожгли, станцию уничтожили.

В тот же день на «Яну» вновь ворвались американцы. На этот раз капитан подчинился произволу, открыл сейф. Там находились обычные судовые документы. Перетряхнув все на судне, представители спецслужб США ушли не солоно хлебавши.

Через несколько дней, на выходе из Гонолулу в Центр с борта «Яны» ушла условная телеграмма: «Случился пожар, все сгорело».

В боевых условиях Карибского кризиса

Настоящую боевую проверку агентурная связь ГРУ пройдет через несколько лет, считай, в боевых условиях Карибского кризиса.

Среди тех, кто организовал и поддерживал спецрадиосвязь Гаваны с Москвой (а такая связь в предкризисный период и во время октябрьских событий велась только на агентурной радиостанции ГРУ), - были разведчики-радисты А. Климушкин, Е. Пронский, позже А. Миков.

Вот как о тех днях в беседе с автором вспоминал полковник в отставке Е. Пронский:

«22 октября 1962 года президент США Кеннеди в своем выступлении объявил об установлении блокады вокруг Кубы. В тот же день Фидель Кастро издал приказ о мобилизации по боевой тревоге. По указанию Центра была проведена проверка резервной радиосвязи с Москвой на радиостанции «Иркут». Для проведения сеанса двухсторонней связи мне пришлось выехать ночью на авиабазу в Сан-Антонио-де-лос-Баньос».

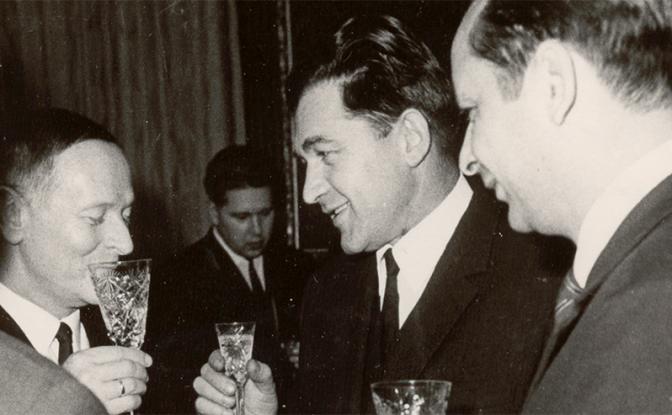

2 ноября на Кубу прибыл первый заместитель Председателя Совета Министров СССР А. И. Микоян.

Вся шифропереписка Микояна с советским правительством шла через радиостанцию «Тростник». В нескольких милях от входа в порт Гаваны в нейтральных водах находился американский разведывательный корабль, который осуществлял контроль радиообстановки в эфире.

В отчете службы спецрадиосвязи ГРУ о том периоде говорится: «Радиостанция «Тростник» поддерживала бесперебойную связь с Москвой.

Учитывая большую нагрузку на радиостанцию «Тростник», а также возможность дальнейшего осложнения обстановки в районе Карибского бассейна, командование предусмотрело создание резервных линий радиосвязи.

За все время Карибского кризиса связь Кубы с Москвой была устойчивой и непрерывной. Случаев срывов связи и задержки передачи информации не было».

Последнее предложение из отчета, на мой взгляд, говорит о многом. Многолетняя спецоперация по установлению агентурной связи с американским континентом была завершена и проверена в кризисных условиях.