Нотгельды с ведьмами, чертями и беглым рыцарем: самые странные деньги Первой мировой войны

C началом Первой мировой войны в ряде европейских стран возникла острая нехватка наличности, прежде всего разменной монеты. Ведь серебро ушло в кубышки, а медь и бронза - на военные нужды. Поэтому мелочь не выпускалась. Чтобы как-то справиться с этой проблемой, в Германии, например, позволили местным властям заместить общепринятую разменную монету своими суррогатами. Поскольку их выпуск был вызван чрезвычайными обстоятельствами, они получили название нотгельдов (от немецкого слова Notgeld - вынужденные деньги).

Строго говоря, они не являлись законным платежным средством. Однако другого выхода не было, и они вошли в обиход. Свои деньги стали выпускать не только муниципалитеты, но и общественные организации, фирмы, даже магазины и пивные. В основном нотгельды печатались на бумаге. Но и монеты чеканились - из алюминия, цинка, железа, даже делались из фарфора. Подчас для изготовления суррогатных монет использовались почтовые марки. Их наклеивали на картонные или металлические кружочки и пускали в обращение.

Только за первые два года войны к выпуску таких заменителей успели приложить руку почти четыре тысячи городов, учреждений и организаций, при этом в стране курсировало не меньше 70.000 разновидностей суррогатных денег.

Обычно металлические нотгельды оформлялись просто - название "эмитента", номинал и год выпуска. Но в Германии, имевшей развитые традиции медальерного искусства, на нотгельдах нередко изображались местные гербы и святые покровители, достопримечательности и портреты знаменитых земляков.

Эрзац-монеты

Бог торговли Меркурий, а рядом на щите - инициалы Антона Кнабля, торговца колониальными товарами. 10 пфеннигов 1917 года.

Ахенский грош 1920 года украшен портретом безымянной торговки - героини городского фольклора, которая сумела обмануть самого черта.

Изображение Святого Патрокла, покровителя города Сёста, на фоне местного собора. 50 пфеннигов 1920 года.

На монете 50 пфеннигов 1921 года - памятник монаху Фоме Кемпийскому, активисту реформаторского движения "Новое благочестие".

Далее мы расскажем о совсем необычных - они уникальны уже тем, что на них фигурируют персонажи, которые крайне редко появляются на платежных средствах.

С ними лучше не связываться

К примеру, на монете достоинством 50 пфеннигов, выпущенной в 1921 году в городе Тале, что расположен в Гарце, изображена ведьма. Спрашивается, с какой это стати? Увы, не случайно.

Представления о ведьмах сложились под влиянием легенд, поверий и страшных сказок, из которых следовало, что ведьма - это колдунья. В наше время слово "ведьма" чаще адресуется сварливой бабе.

В средние века считалось, что женщина становится ведьмой, заключив договор с дьяволом, поэтому ведьмы занимаются вредительством - отбирают молоко у коров, яйца у домашней птицы и сало у свиней. Больше того, они способны насылать болезни и превращать людей в вурдалаков.

Суеверия привели к массовому преследованию и казням женщин, заподозренных в связях с нечистой силой. Этот период в Западной Европе вошёл в историю под названием "Охота на ведьм". Написанный инквизиторами в 1486 году трактат "Молот ведьм", как говорится, подлил масла в огонь. Суды над ведьмами происходили не только в католических, но и в протестантских государствах. Преступлением, требующим применения пыток и смертной казни, считалось даже неверие в существование ведьм.

Бытовало поверье, что в ночь с 30 апреля на 1 мая происходили шабаши ведьм - они верхом на метлах или козлах слетались к вершинам Гарца, где устраивали дикие оргии с демонами. Эта ночь получила название Вальпургиевой. Это название - как ни странно - пошло от имени святой Вальбурги (710 - 779). Она родилась в Англии, откуда отправилась с христианской миссией в германские земли и стала настоятельницей крупного монастыря. Разумеется, деяния этой монахини не имеют отношения к шабашам Вальпургиевой ночи. Простое совпадение: верующие 1 мая отмечали канонизацию Вальбурги, и в это же самое время жители Центральной и Северной Европы справляли восходящий к языческим традициям веселый праздник весны и плодородия.

Ныне на открытках из Гарца можно рассмотреть отель "Хексентанцплац" - "Танцплощадка ведьм". Именно там в 1908 году любители повеселиться провели первое официальное празднование Вальпургиевой ночи, проведя карнавал ряженых. На нем главную роль играли женщины - еще в древние времена было замечено, что устраивать шумные заварухи умеют только женщины.

В наши дни гора Броккен превращена в зону развлечений для туристов. Здесь открыта гостиница "Приют ведьм" и работает особый музей, где можно покататься на виртуальной метле и узнать рецепты колдовских снадобий на все случаи жизни.

По иронии судьбы у подножия горы Броккен в городке Клаусталь родился всемирно известный микробиолог Роберт Кох (1843 - 1910), лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Естественно, компанию ведьмам составляли вездесущие черти. Поэтому монета с изображением черта и достоинством пять пфеннигов, как и монета, на которой красуется ведьма, была выпущена в 1921 году в городе Тале.

В славянской мифологии чёрт- злой дух, озорной и похотливый. Кстати, почти во всех славянских языках слово "черт" служит для обозначения вредного существа с рогами, копытами и тощим хвостом. Эти приметы черт унаследовал от древнегреческого Пана, фавнов и сатиров. Именно с рогами, хвостами и козлиными ногами черти изображались на картинах, фресках и книжных иллюстрациях.

Кстати, еще в начале XIX века слово "черт" воспринималось россиянами как почти нецензурное ругательство и оскорбление. В то же время многие верили, что такие заурядные представители нечистой силы, как водяные и русалки, живут по соседству - на мельницах, в чащах или омутах. Поэтому в обиходе их поминали без особой опаски. А домовой вообще считался добродушным чертом, утратившим козлоногий облик и способность превращаться в оборотня.

В сказках черт тоже не всегда является злодеем. Скорее - любителем подразнить алчных или тщеславных людей, готовых продать свои души ради наживы. Зачастую это плохо заканчивается для искателей легкого счастья. Но бывало и по-другому: сметливому герою удается перехитрить черта и оставить его с носом.

Что примечательно, слово "черт" не встречается в древнерусских текстах. Прозвище человека. Васко Черт впервые отмечено только в конце XV века.

Рыцарь с большой дороги

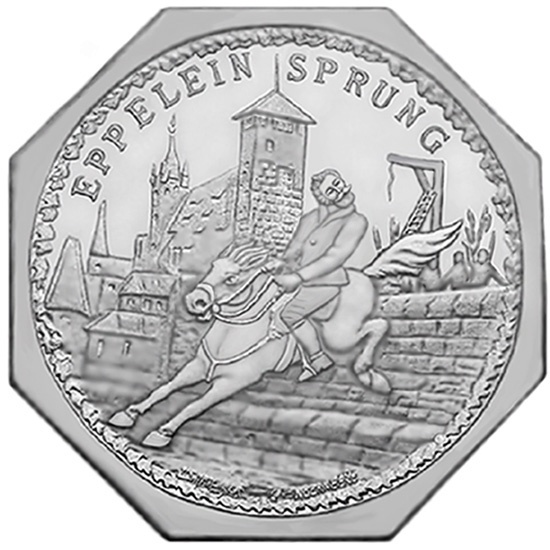

В эпоху романтизма образ этого барона-разбойника, промышлявшего в окрестностях Нюрнберга, из легенд переселился в литературу. Имя его - Апполоний (Эппелейн) фон Гайлинген.

Похоже, разбойником он стал в силу обстоятельств позднего средневековья. Тогда, после окончания крестовых походов, рыцарство утратило своё значение и приходило в упадок. Семья Гайлингена получила от графа Гогенлоэ мелкие вотчины на бесплодных землях, почти не приносивших дохода. К тому же граф Гогенлоэ враждовал с нюрнбергским бургграфом Гогенцоллерном, и бедному рыцарю приходилось - не всегда успешно - участвовать в стычках на стороне своего сеньора.

Как бы то ни было, примерно с 1360 года фон Гайлинген начал грабить купеческие обозы в окрестностях Нюрнберга. К тому же частенько брал купцов в заложники и требовал за них выкуп.

Казалось бы, налицо вульгарный разбой. Но не всё так просто. И дело не только в междоусобицах и произволе, но и в том, что местные законы о налогах и таможенных пошлинах при пересечении границ феодальных владений отличались массой нестыковок. Поэтому многое из того, что зафиксировано летописцами и имеет, по нынешним понятиям, признаки грабежа, в средневековье считалось осуществлением рыцарем своих законных прав.

Возможно, именно поэтому фон Гайлинген почти целое десятилетие безнаказанно промышлял на большой дороге. Но в 1369 году суд именем императора объявил разбойника вне закона, затем Гогенлоэ наладили отношения с Гогенцоллернами, и мелкий феодал остался без покровителя. С ведома Карла IV было разрушено имение фон Гайлингена. В тот раз он сумел унести ноги. Но приблизительно в 1375 году его наконец схватили и приговорили к повешению.

В день казни осуждённого вывели на площадь, где уже стояла виселица. Перед тем как взойти на эшафот фон Гайлинген попросил исполнить его последнее желание - попрощаться с верным конем. Поскольку просьба исходила от лица благородного происхождения, а вокруг толпились вооруженные ландскнехты, возражений не последовало. Фон Гайлинген вскочил в седло и, пришпорив коня, направил его к крепостной стене. Конь взлетел на стену, оттолкнувшись от нее, перемахнул через 15-метровый ров и приземлился на противоположном болотистом берегу. Это произошло так быстро, что погоня безнадежно отстала. А беглец вернулся к разбойничьему ремеслу.

Приключения фон Гайлингена закончились в 1381 году. Злая судьба подстерегла его в трактире "Черный крест". Скорый суд в назидание рыцарям с большой дороги вынес суровый приговор. И 15 мая слугам фон Гайлингена отрубили головы, а его с родичами колесовали.

Шли годы. И, как это нередко бывало, обездоленные люди за неимением настоящих заступников стали воспевать заступников мнимых. Появились легенды о добрых разбойниках, грабивших алчных богатеев в пользу бедняков. В число таких героев попал и фон Гайлинген, хотя в хрониках не найдено ни слова о его добрых делах. Но парадокс - уже в 1500 году была записана первая народная песня о благодеяниях обиженного, но справедливого рыцаря.

Сегодня в Нюрнберге туристам рассказывают легенду о "немецком Робин Гуде", его побеге из-под виселицы и покажут "следы копыт его коня" на крепостной стене. Правда, эта стена через полвека после знаменитого прыжка была разобрана и построена заново, чтобы стать покрепче и повыше. Но "отпечатки подков" по-прежнему отчетливо видны.

"Глазомёт" той же породы

Можно без преувеличения утверждать, что отпрыск знатной семьи Иоганн Луттер фон Коберн в историю влип по своей вине. Он служил судебным приставом при курфюрсте Трира, но умудрился залезть в такие долги, что выбираться из них отправился на большую дорогу, где его и поймали.

Свидетели опознали разбойника. Однако судебный процесс затянулся, поскольку фон Коберн, имевший 300-летнюю родословную, обратился с просьбой о заступничестве к курфюрсту Трира. Но тот помнил указ императора Карла V об ужесточении наказаний для баронов-разбойников. И фон Коберна приговорили к отсечению головы.

Казнь состоялась в Кобленце 14 октября 1536 года. По пути на эшафот смертник кривлялся - вращал глазами, показывал зевакам и палачу язык, а напоследок якобы крикнул горожанам: "Поставьте мне памятник - он принесет вам счастье!". Согласно легенде, отрубленная голова, вывалив язык, продолжала вращать глазами.

Безмолвным свидетелем казни стало самое большое здание Кобленца -торговый дом. В ходе реконструкции (1724) ему добавили башню с оригинальными часами - под циферблатом располагалась механическая голова, которая в такт движению маятника вращала глазами и каждые 30 минут высовывала язык.

Эта достопримечательность была названа немецким словом "Аугенроллер" (его можно перевести как "глазовращатель", а попросту - "глазомёт"). Со временем эту диковинку связали с преданием о поведении фон Коберна перед смертью. Мистическую тень на данную историю бросила находка в городском архиве. Это была печать 1287 года с изображением розы, в центре которой находилась уродливая физиономия с выпученными глазами и выставленным языком. Неужели предшественник?

Бомбежки 1944 года разрушили знаменитое здание. Его восстановили и сделали музеем. На башне занял свое место новый "глазомёт". Правда, ему придали более благообразный вид. Единственный, но беспутный сын знатного дворянина, фон Коберн сыграл зловещую роль в судьбе своего рода - тот бесславно канул в Лету. Зато диковинные часы привлекают в город, как и раньше, толпы путешественников.

Чернокожим стал по недоразумению

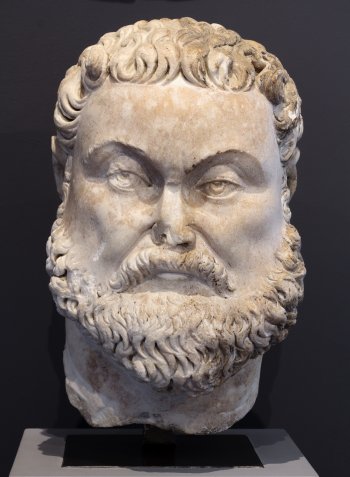

В отличие от "благородных" разбойников этот римский легионер не замечен в криминальных делах - по крайней мере, с точки зрения христианской морали. Хотя предания о копте Маврикии (нередко его имя пишется как Мориц или Морис) подчас противоречивы. Христианин по вере, он в армии Римской империи командовал легионом. Все солдаты этого легиона, который базировался в Фивах, тоже были христианами.

Из Африки легион перевели в Галлию на помощь войскам, подавлявшим восстание местного населения, особенно христиан. Для воодушевления солдат Максимиан Геркулий (император в 285 - 305 гг.) приказал пронести жертвоприношения римским богам.

Маврикий и его подчинённые отказались участвовать в языческих обрядах, тем более - в убийствах единоверцев. За неисполнение приказа император велел подвергнуть легион децимации, т.е. казнить каждого десятого. Но и после этого воины-христиане стояли на своём. Децимацию повторили. И вновь никто не дрогнул. Тогда обезглавили весь легион - 6600 человек. Побоище это произошло в 286 году возле города Агуанум (ныне Сен-Морис, Швейцария).

Правда, другие источники относят казнь к 302 или 303 годам, однако тогда Геркулий боролся с христианами не в Галлии, а в африканских владениях Рима.

По преданию, Маврикий перед смертью подвергся жестоким истязаниям, но от веры не отрекся. Причисленный к лику святых, Маврикий считается покровителем Кобурга. На гербе этого города изображение Маврикия появилось в 1430 году.

Во время Реформации в достоверности преданий о св. Маврикии усомнились - за тысячу лет они обросли разноречивыми деталями. К примеру, в средние века появились утверждения, будто Маврикий был обладателем Копья Судьбы - той самой пики, которую, согласно Новому Завету, римский воин Лонгин вонзил в подреберье распятого Христа.

Кстати, известны четыре артефакта, претендующих на то, чтобы называться Копьем Судьбы. Они хранятся в Вене, Ватикане, Кракове и армянском Эчмиадзине. Ученые установили, что эти пики изготовлены не раньше VII века.

А меч св. Маврикия, хранящийся в Австрии, несколько столетий являлся церемониальным символом Священной Римской империи. Эксперты датируют его XII веком. Еще один меч, приписываемый св. Маврикию, сделан веком позже и находится в Турине.

В XIII веке возникла традиция изображать св. Маврикия чернокожим - ведь он происходил из римской провинции, которую называли, Африкой. Правда, в неё входили северные территории Чёрного континента. В таком случае Маврикий едва ли был негром. Скорее он выглядел как современные арабы.