Не только Эдисон: кто на самом деле изобрёл звукозапись

Тренд на проигрыватели и пластинки уже не первый год не сдает своих позиций. Любители скупают в антикварных магазинах старые пластинки, покупают современные устройства (а иногда даже и старые) и наслаждаются музыкой в том виде, в котором ее слушали и под которую танцевали в прошлом столетии наши родители и бабушки. Но пластинки появились вместе с граммофоном, который 26 сентября 1887 года запатентовал его изобретатель Эмиль Берлинер. Именно в этот день отмечают день рождения граммофона. Мы поговорили со старшим научным сотрудником музея «Собрание» Валентином Лебедевым, который рассказал историю граммофона и малоизвестные, почти забытые факты, связанные с устройством, изменившим человечество.

«Звук записывают не одну тысячу лет»

Граммофон — аппарат, воспроизводящий звуки, но чтобы было что воспроизводить, нужно как-то сделать запись. Здесь споров нет, что возникло раньше, яйцо или курица. Многие, рассказывая об истории звукозаписи и звуковоспроизведения, начинают свое повествование с фонографа. Но на самом деле музыку научились записывать не одну тысячу лет назад!

— Это давняя мечта человечества, — начинает свой рассказ Валентин Лебедев. — Сложно сказать, зачем именно понадобилось людям сохранять свой голос. Но дело в том, что записывать музыку человечество умеет уже давно.

Рассматриваем один из экспонатов музея «Собрание», орган, который работает по древнему принципу — кодирование музыки на валиках. Штырьки, скобочки разной длины, рядом рычажки, которые поднимают скобочки, сзади открываются клапаны труб органа. Человек вращает ручку, крутится валик, качается воздух, и по программе открываются клапаны. Автором этого устройства считается древнегреческий изобретатель Ктесибий. Он-то и придумал гидравлос, гидравлический орган, который изначально работал на поршневых насосах, позднее замененных на меха. Гидравлос считают прообразом современного органа.

— По сути, это цифровая запись. Есть сигнал — нет сигнала, один-ноль, — объясняет Валентин Андреевич, — Таким способом можно было записывать не живую музыку, а программированную. А как записать голос, большой вопрос.

Существовали всяческие наивные «околонаучные» варианты: брали трубу, наговаривали в нее информацию и быстро закрывали — звук якобы должен был там сохраняться. И он на самом деле там гулял и быстро затухал. Реальные попытки зафиксировать звук случились в середине XIX столетия.

Кто же был первым?

Эдуар-Леон Скотт де Мартенвиль, исследователь звука, по факту изобрел первое звукозаписывающее устройство фоноавтограф (самозвукозаписыватель). Аппарат не самый удачный, но в 1857 году зародилась звукозапись, ноль превратился в единицу, и процесс был запущен.

— Совсем недавно нашли записи, сделанные с помощью фоноавтографа. Было и так известно, что они сохранились, — комментирует Валентин Лебедев. — Их оцифровали, попытались воспроизвести, но толком ничего не получилось, было слышно мычание, похожее на пение.

Самая ранняя из записей, сделанных Скоттом, датируется 9 апреля 1860 года. На ней кто-то исполняет народную песню «При свете луны». Она и считается первой записью человеческого голоса в истории. А принцип устройства Скотта подхватил Бэлл, изобретатель телефона. Так что само устройство не прижилось, но пригодилось.

Вопросов, кто был первым изобретателем фоноавтографа, не было. А вот с фонографом дела обстоят сложнее. Говорят же, что у гениев мысли сходятся. Так, два гения, Шарль Кро и Томас Эдисон, одновременно разрабатывали звукозаписывающее устройство, которое работало по схожему принципу. Но фонограф Эдисона знают все, потому что он успел его запатентовать. А Шарлю Кро и его палеофону (в переводе с греческого «звук прошлого») повезло меньше. Запатентовать свое изобретение французу не удалось. Весной 1877 года он отправил во Французскую академию наук письмо, в котором описал свое устройство. Но… Пока там возились, аналогичное изобретение уже запатентовал Томас Эдисон.

Изобретение Шарля Кро интересно еще и своей историей. Его автор был человеком разносторонним. Наукой интересовался с детства, но славу сыскал еще и как поэт (а заодно и парижский озорной гуляка). Семья изобретателя была недовольна его праздным образом жизни, и он постарался взяться за ум. Тогда Кро увлекся работой с глухонемыми, исследовал мозг, слуховое восприятие человека и опубликовал научный труд на эту тему. Благодаря этому во многом и появился палеофон. Но пока в Академии наук рассматривали его письмо, было уже поздно.

Пальма первенства в этом изобретении формально принадлежит Томасу Эдисону, который, к слову, и далее не оставил свое устройство, пытался его совершенствовать и поддерживать его конкурентоспособность. А конкурировать было с кем…

Но прежде об Эдисоне. Пожалуй, даже он сам не представлял себе, что у него получится и какой фурор это произведет. Первой аудиозаписью, сделанной на фонограф, было стихотворение Mary had a Little Lamb («У Мэри был маленький ягненок»), читает сам Эдисон.

— Эдисон сделал несколько моделей, отправил их в разные страны с гонцами, в том числе и в Российскую империю. Те демонстрировали фонографы, чтобы в дальнейшем их продавать, — повествует Валентин Андреевич. — Известны даже забавные случаи, как во Франции, например, во время демонстрации фонографа один из академиков Академии наук, профессор филологии Жан Буйяр, закричал: «Не может, слышите, не может презренный металл воспроизводить благородные звуки человеческой речи!». В России была аналогичная ситуация, когда один из слушателей вскричал, что это чревовещатель говорит, а не машина. Но фонограф вошел в мир, хотя и не отличался большим успехом, потому что качество записи было неважное, длительность записи небольшая. Но были и плюсы: фольгу, на которой сделана запись, можно было сложить и отправить по почте.

Так что в некотором смысле Томас Эдисон изобрел голосовые сообщения, которые мы сейчас можем отправлять друг другу в мессенджерах. А сам изобретатель в интервью для The North American Review (NAR) в 1878 году рассказал о возможных областях применения фонографа. Помимо очевидных способов типа воспроизведения музыки, музыкальных шкатулок и игрушек, он уже тогда назвал «говорящие книги, которые будут читаться для незрячих людей», «часы, которые будут оповещать о времени обеда, конце рабочего дня и о многом другом» — будильник, «сохранение языков путем точного воспроизведения манеры речи», «запись материала, данного учителем» — то, чем занимаются современные студенты, записывая лекции на диктофон. Все это Томас Эдисон предложил еще тогда. Но у его изобретения был один существенный недостаток — запись нельзя было тиражировать (позднее этот недостаток был исправлен — в 1902 году National Phonograph Company Эдисона представила улучшенные валики, которые позволяли множить запись).

Конкуренция нарастала

В 1877 году свой первый патент получил изобретатель по имени Эмиль Берлинер. Тогда ученый трудился в телефонной компании «Белла», именно там он усовершенствовал микрофон, который впоследствии и запатентовали. Дальше больше: развивая свою карьеру, ученый знакомится с фоноавтографом Скотта, идеями Шарля Кро, хорошо знает устройство фонографа Эдисона. Берлинер поставил перед собой задачу усовершенствовать качество звукозаписи и придумать, как размножить запись. И ему это удалось. Вуаля: граммофон! В отличие от устройства Эдисона, где работал валик, у Берлинера были пластинки, что было в разы практичнее. Еще в устройстве Берлинера был пружинный двигатель, больше не надо было крутить вручную с непостоянной скоростью воспроизведения, процесс раскрутки автоматизировали — за это спасибо Элдриджу Ривзу Джонсону. Позднее дружба Берлинера и Джонсона сменится враждой, каждый пойдет своим путем, у Джонсона появится свой бренд, но об этом позднее. Вот в чем еще состояла заслуга Берлинера.

— Началась эра звуковой записи, коммерческой, когда можно было тиражировать и продавать, — продолжает Валентин Лебедев. — А Томас Эдисон понимал, что конкуренция растет, разработал свой диск, понимая, что валики это уже прошлый век.

10 лет спустя после своего первого патента Эмиль Берлинер получил еще один — на граммофон. Случилось это 26 сентября 1887 года.

«Голос его хозяина»

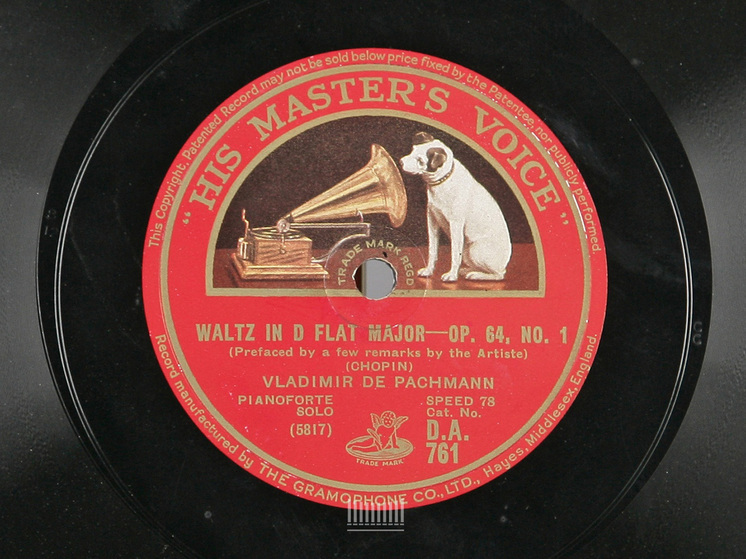

В музее «Собрание», куда мы обратились, хранится потрясающая коллекция самых разных фонографов и граммофонов. Валентин Андреевич обращает наше внимание на граммофон, который прекрасно вписывается в интерьер как предмет мебели, напоминающий симпатичный комод. Но примечательна вещь не только своим внешним видом, но и трогательным логотипом. На нем изображена собачка, сидящая возле рупора. Бренд называется His master’s voice («Голос его хозяина»), из названия очевидно, чью запись голоса слушает пушистый друг.

Основой для логотипа стала одноименная картина художника Фрэнсиса Барро: автор изобразил собаку своего покойного брата Марка по кличке Ниппер. Художник слушал аудиозапись голоса Марка на фонографе, который достался ему после смерти брата вместе с собакой, и обратил внимание на неподдельную заинтересованность, с которой пес присоединился к прослушиванию голоса своего покойного хозяина. Так, этот сюжет и был зафиксирован на картинке, но в оригинале был фонограф, здесь — граммофон.

Позже художник предложил свою работу в отделение Эдисона в Лондоне, там от покупки произведения отказались. Причем картину видел сам изобретатель, который ответил, что собаки фонографов не слушают (как же он ошибался!). Художник огорчился, выставил картину в окне. Судьба не дремала: мимо проходил представитель компании Джонсона. Увидев картинку, умилился, обратился к художнику, сказав, что все здорово, но смущает фонограф. Предложил заменить фонограф граммофоном. Барро так и сделал, затем продал свое произведение фирме Джонсона — так и появился логотип бренда His master’s Voice.

Несколько слов о пластинках

Сегодня музыку в шикарном качестве можно слушать с помощью современных колонок, аудиосистем, включив на компьютере. Редкостью стали компакт-диски, которые как носители уже, увы, устарели, превратившись в забавные декорации рабочих мест у компьютеров, в материал для художников, в атрибут для фотосессий. А пластинки, напротив, набирают популярность, растут в цене и, помимо стильного аксессуара для ретро-фотосъемок, являются предметом роскоши. Новые пластинки современных исполнителей можно приобрести в среднем за 3–5 тысяч рублей, хотя есть и коллекционные издания с ценником выше. А вот винтажные пластинки — уровень «тяжелый люкс», если в хорошем состоянии. В Интернете можно найти разные предложения, ценник самый разный: где-то по тысяче рублей за штуку, где-то уже десять тысяч… Есть цены и выше. Хотя на барахолках все еще можно обнаружить выгодные предложения.

Сейчас мы привыкли к однотонным черным пластинкам, в центре которых размещена наклейка с описанием записи, есть варианты в других цветах — желтые, красные. Но в 1950-е пластинки были как произведения искусства: на них отпечатывались картинки! Такую красоту разработал бренд Vogue The Picture Record.

Кто-то из наших бабушек и дедушек еще вспомнит распространенные пластинки «на ребрах», когда звукозапись тиражировали с помощью рентгеновских снимков. В советское время эта история действительно пользовалась популярностью, ведь материал для рентгеновских снимков был легковоспламеняемым. Снимки было необходимо утилизировать, и врачи отдавали своеобразное «богатство» тем, кто занимался «музыкой на ребрах».

— Народ радостно копировал зарубежные пластинки, продавал, — рассказывает Валентин Андреевич. — Это очень удобно. Причем обычную пластинку можно было сломать, а эту просто сворачиваешь, и все! Я застал те времена, когда на юге промышляли звукозаписью в тряпичных палаточках на улице. Можно было сделать запись и отправить «звуковое письмо» по почте — такая открыточка с моря родственникам домой!

Не обделили вниманием и детей. Существовали маленькие детские граммофончики. Причем к устройствам для юной аудитории подходили творчески: декорировали рупоры, придумывали необычную форму для граммофона, например в виде кусочка пирога. Но еще интереснее были детские пластинки, одним из вариантов была шоколадная, эдакий «музыкальный киндерсюрприз». Правда, такая музыка недолго играла — больше одного раза такую пластинку нельзя было воспроизвести.

«Патефоны»

По сути, патефоны — это те же граммофоны, выпущенные фирмой Pathé («Пате»). Изначально это устройство не было упаковано в виде чемоданчика, но со временем почему-то именно в нашей стране название «патефон» приклеилось к портативным граммофонам в чемодане.