Критик Куняев рассказал о прижизненной и посмертной славе Сергея Есенина

К 130-летию Сергея Есенина на страницах «МК» вышла серия публикаций. Из числа привязанных к юбилею эта, наверное, не будет завершающей. В день рождения поэта мы публикуем интервью с Сергеем Куняевым, генеральным директором журнала «Наш современник», критиком, архивистом, написавшим в середине 90-х (вместе со своим отцом Станиславом Куняевым) том о Есенине в серии ЖЗЛ, к которому применимо определение «классический». Советская цензура, феномен русского рукописного «самиздата», неизвестные произведения и самоубийство, которого не было, — вот главные темы нашей беседы.

— Сергей Станиславович, Есенин был автором, несомненно канонизированным в Советском Союзе. И вместе с тем в обширной библиографии нет книги о нем со знаменитой аббревиатурой ЖЗЛ на корешке. Как можно объяснить данный парадокс?

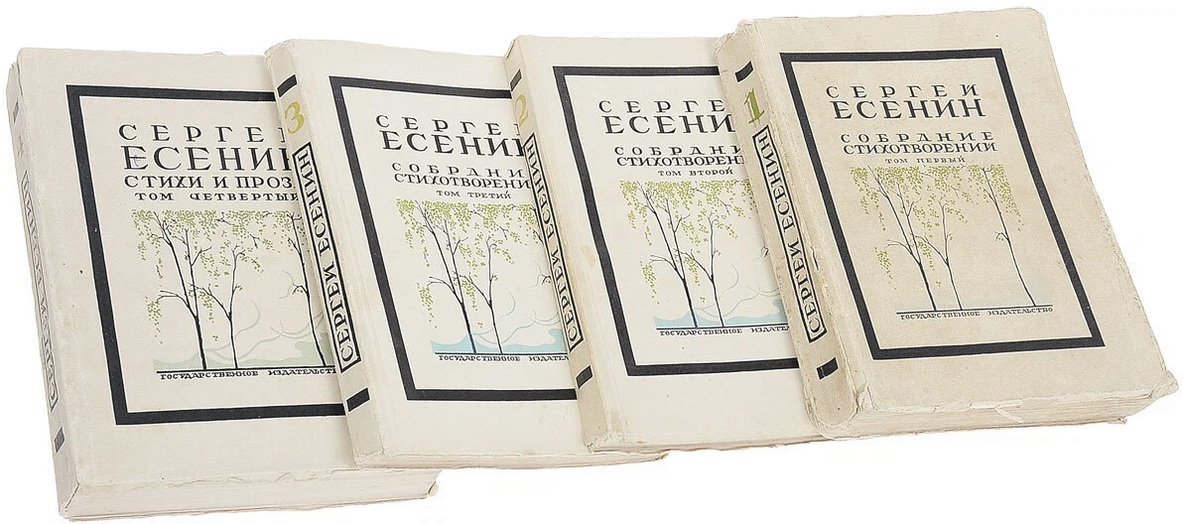

— Он объясняется тем, что в годы советской власти о Сергее Есенине выходили преимущественно литературоведческие, а не биографические труды. Том в серии ЖЗЛ долгое время собирался написать известный критик Юрий Прокушев, но Юрий Львович так этого и не сделал. Также заявку на ЖЗЛ о Сергее Александровиче подавал поэт Анатолий Передреев, блестяще разбиравшийся в жизни и творчестве классика, но ЖЗЛовское начальство ее даже рассматривать не стало, хотя заявку пытался продвинуть тогдашний редактор серии Юрий Иванович Селезнев (заместитель главреда «Нашего современника» в 1981–1982 годах. — И.В.). В итоге наша со Станиславом Юрьевичем книга, изданная в 1995 году, к 100-летию Есенина, оказалась первой. Зато потом ее восемь раз переиздавали, и она дважды выходила в других издательствах.

— Выходные данные вашей книги содержат указание, что ее написанию не мешали «идеологические догмы», что в 90-е должно было казаться чем-то самоочевидным. Но разве жизнь и творчество Есенина, называвшего себя большевиком, искажались в СССР по идеологическим причинам?

— Биография Есенина настолько насыщена острыми моментами его взаимоотношений с людьми, властью (как царской, так и советской) и правоохранительными органами, что все вместе взятое создавало фон, требующий точного и деликатного прописывания.

Многие воспоминания о поэте, документы, связанные с ним, не публиковались десятилетиями: в Центральном государственном архиве литературы и искусства, где хранится значительный есенинский фонд, до последнего оставались материалы, которые лишь выборочно цитировались.

К слову, нашу книгу мы готовили 20 лет, разыскивая неизвестные архивные источники, но сам процесс написания занял меньше двух месяцев. И действительно, над нами тогда не стояло никакой силы, которая мешала бы сделать книгу такой, как мы хотели. Правда, к этому времени многие неизвестные страницы биографии Есенина были обнародованы.

— Понятно, что в СССР были запретные и полузапретные авторы, но поэзию Есенина никакие цензурные ограничения не затронули, не так ли?

— Цельных замолчанных текстов не было — другое дело, что некоторые произведения печатались с небольшими купюрами. Так, из поэмы «Песнь о великом походе» изымались «величальные» строки с именами Троцкого и Зиновьева. Само по себе это было странно: хоть Троцкого и ругали, имя его запретным в печати не было. Но в случае с Есениным, видимо, осталось непонятым, что «Песнь…» разложена на голоса, и это голоса героев произведения, а не самого автора.

Также цензуре подверглась поэма «Страна негодяев», причем сразу, в отличие от «Песни…», печатавшаяся полностью в первом четырехтомном собрании сочинений Есенина 1926–1927 годов. «Страна негодяев» вошла в третий том крупных вещей.

В первой сцене поэмы Замарашкин (сочувствующий коммунистам доброволец) беседует с комиссаром Чекистовым — в оригинале его монолог был таким:

— Слушай, Чекистов!..С каких это порТы стал иностранец?Я знаю, что ты настоящий жид.Фамилия твоя Лейбман,И черт с тобой, что ты жилЗа границей...Все равно в Могилеве твой дом.

В ответной реплике Чекистов произносил:

— Ха-ха! Ты обозвал меня жидом!

Эти строки были изменены, скорее всего, Александром Воронским, автором предисловия, и редактором собрания сочинений Иваном Евдокимовым. В итоге стало так:

Я знаю, что ты еврей,

Фамилия твоя Лейбман...

(Доказательством переделки служат две пропавшие рифмы: «жид» — «жил» и т.д. Впрочем, и после «подчистки» на основании этой и других цитат поэта обвиняли в антисемитизме. — И.В.)

Слова из ответной реплики, следовавшие за междометием «ха-ха», также убрали.

Но значительно более существенной является другая купюра. В предпоследней сцене из монолога бандита Номаха вычистили солидный кусок:

Пустая забава.Одни разговоры!Ну что же?Ну что же мы взяли взамен? Пришли те же жулики, те же ворыИ вместе с революциейВсех взяли в плен...

Самое интересное, что в черновиках у Есенина здесь было «И Законом революции всех взяли в плен», но после переделки получалось, что «пришедшие жулики и воры» взяли в плен революцию и русский народ.

В отечественной печати данная строфа не появлялась до начала 90-х.

Еще важно, что в прижизненном сборнике «Москва кабацкая» и первом после гибели Есенина многотомнике стихотворение «Снова пьют здесь, дерутся и плачут…» содержало строфу:

Жалко им, что октябрь суровый Обманул их в своей пурге. И уж удалью точится новой Крепко спрятанный нож в сапоге.

В последующих изданиях от нее по-тихому избавились.

— С советским периодом разобрались, а что можно сказать о перестройке и 90-х? В это время поэтические заслуги Есенина активно пытались умалить?

— Во-первых, в эти годы на первый план стали выдвигать совершенно других писателей. А во-вторых, после обнародования ряда биографических фактов внимание сместилось с образа Есенина-поэта на Есенина-человека.

И этот образ, как выразился один — простите мне резкое определение — недокритик, преподносился как «морально небезупречный». С рубежа 1980–1990-х Сергей Александрович сделался окруженным ореолом «моральной небезупречности» — будто бы снова возник Черный человек, с которым он боролся в своей поэзии…

— Зачем после исчерпывающей книги о Есенине понадобилась новая версия ЖЗЛ в исполнении Захара Прилепина?

— Лучше всего на этот вопрос ответили бы автор новой биографии и те, кто ее выпустил. На то, что появилась новая версия, я не сетую — это совершенно естественно, тем более что подобные прецеденты были: после уже существующих книг другие авторы брались за ту же судьбу и анализировали ее по-своему.

Но все-таки Есенин — не поэт Прилепина, и это видно по его книге.

— Если бы финал жизни Есенина не был трагически окрашен, получил бы он столь широкую известность? Стал бы в народном создании вторым после Пушкина поэтом?

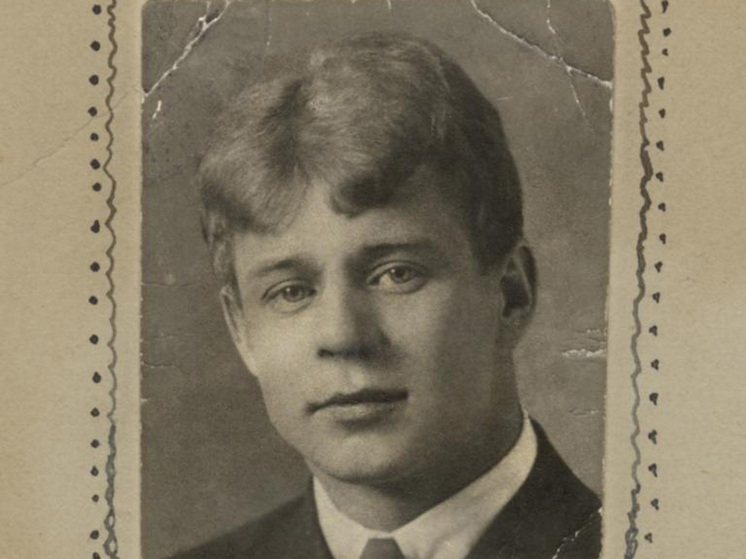

— По-моему, так вопрос ставить нельзя. Есенин при жизни имел огромную славу. Отзывы на его стихи и статьи о нем вмещались в широкий диапазон — от абсолютно хвалебных до уничижительных. Но цену ему современники прекрасно знали.

После гибели поэта в СССР в 30-е годы издали всего три книжки, в 40-е — только две, причем не самыми большими тиражами. Однако одновременно с этим Есенин реально существовал в сознании людей и читательском обиходе благодаря не выразимому никакой цифрой количеству рукописных экземпляров. Это был самый настоящий народный самиздат: стихи поэта переписывались и передавались дальше, присутствовали во многих домах в виде выполненных от руки копий. Сам русский народ не давал забыть о Есенине!

— Было ли у Есенина к 1925 году ощущение, что основные тексты им написаны? Был ли он, как сказала бы Ахматова, «к смерти готов»?

— Есенин был убежден, что написал далеко не все. В последний год жизни, когда для него фактически не оставалось никаких тайн в поэзии, когда простейшие, многократно использованные мотивы, слова и обороты под его пером обретали первозданную сущность, он тем не менее стремился заново ощутить победу над сопротивлением материала — духовного и словесного.

И это особенно ярко проявилось в работе над «Черным человеком», продлившейся два года (существовало несколько вариантов поэмы, не дошедших до нас). Но Есенин на достигнутом не останавливался и хотел найти себя в неких других ипостасях: перейти на прозу, издавать в Ленинграде литературный журнал… Он непрестанно искал точки иного приложения себя.

— Почти сто лет прошло со дня смерти, 130 лет — со дня рождения Есенина... Есть ли смысл исследователям в наши дни копать вглубь, а не вширь, занимаясь комментированием известных произведений? Остается ли шанс найти неизвестные тексты?

— Конечно, есть смысл искать. Мы точно знаем, что Есенин создал в 1914 году антивоенную поэму «Галки», «зарезанную» цензурой Российской империи. Во время поездки в Вологду он пытался издать поэму там, текст до наших дней не дошел, но, думается, изыскания в архивах, связанных с деятельностью цензурных органов, могли бы дать результат.

В равной степени можно попытаться найти текст юношеской драматической поэмы «Пророк», пьесы «Крестьянский пир», написанной для альманаха «Скифы» и затем уничтоженной автором. (При этом пьеса была представлена в печать, и ее рукопись может оставаться ненайденной.)

В случае с драмой «Григорий и Димитрий» начала 1920-х годов, которую Есенин написал, как я могу предположить, соперничая с «Борисом Годуновым» Пушкина, исследователям благодаря поэту-имажинисту Ивану Грузинову известно даже ее краткое содержание. Так что определенное поле для деятельности остается.

— Поделитесь с читателями «Московского комсомольца» вашим личным каноном есенинских текстов. Что из созданного им обязательно для вечности?

— Есенин говорил, что его творчество нельзя делить по периодам, а нужно воспринимать как целое в единой теме России. Несмотря на это, золотой набор его поэзии, должный присутствовать в «индивидуальной хрестоматии» каждого, состоит из произведений разных лет. Речь о стихотворениях из книг «Радуница», «Голуби», от «Певущего зова» до «Пантократора», написанных как бы после Апокалипсиса, после того, как старое небо и старая земля миновали…

Далее обязательны «Пугачев» и «Страна негодяев», современные для любой эпохи. Стоит еще не раз перечитать «Анну Снегину», способную открыть многое в русском революционном катаклизме. «Сорокоуст», цикл «Исповедь хулигана». Это то, что останется в русской поэзии навсегда.

— Давайте еще раз проговорим: что же в действительности произошло поздно вечером 27 декабря 1925 года в ленинградской гостинице «Англетер»?

— Последний раздел нашей биографии Есенина посвящен подробному разбору газетных статей, следственного дела и набора косвенных улик, указывающих на то, что он не уходил из жизни добровольно.

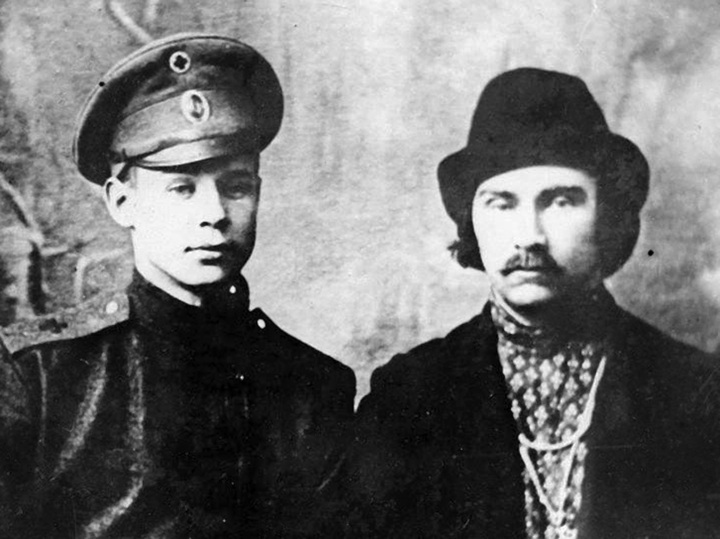

Когда книга вышла, я наткнулся на воспоминания Николая Минха, передающего разговор с Николаем Клюевым, появившимся у Есенина в номере последним. Там он застал компанию, в которой не было ни одного знакомого человека. Эти люди выставили Клюева за дверь — кем они были, нам неведомо по сей день.

Опираясь на заключительную главу ЖЗЛ, я и мой отец опубликовали статью в двенадцатом номере «Нашего современника» за 2020 год. В ней еще раз подробно излагаются все факты и содержится полемика на эту тему с Прилепиным.